(iz). Einige Tage vor der Fertigstellung dieser Ausgabe wurde in der Redaktion diese hypothetische Frage in die Runde geworfen: Nehmen wir an, man könnte sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammensetzten, […]

unabhängig seit 1995

(iz). Einige Tage vor der Fertigstellung dieser Ausgabe wurde in der Redaktion diese hypothetische Frage in die Runde geworfen: Nehmen wir an, man könnte sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammensetzten, […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Anlässlich der jüngsten Präsidentschaftswahlen nutzen wir die Gelegenheit für einen Überblick über die Lage der Muslime Kenias. Obwohl sie in der Vergangenheit eine Rolle in der Zurückdrängung repressiver Gesetze spielten […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

(iz). Nach der Silvesternacht in Köln ist das Vertrauen in Sicherheitsbehörden und Politik erschüttert. Die Verantwortlichen stehen nun unter Zugzwang, das verlorengegangene Vertrauen zurückzugewinnen. Das Jahr 2016 begann gleich mit […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

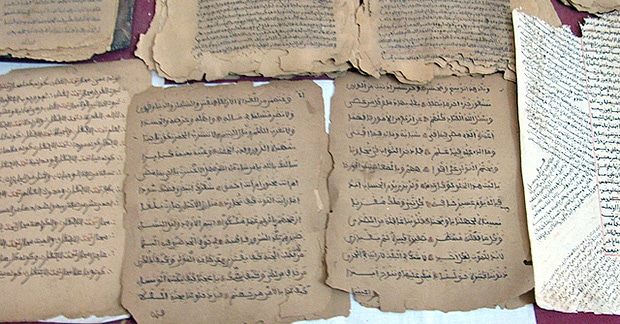

Zur ersten Krise kam es nach dem Tod des Propheten, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben. In diesem Moment standen die Ansar kurz davor, in ihre bisherige Stammesordnung […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Washington (KNA). Bei seinem ersten Besuch einer Moschee in den USA hat Präsident Barack Obama Muslime als Teil der „amerikanischen Familie“ bezeichnet. In seiner Rede vor der „Islamic Society of Baltimore“ setzte er sich mit Nachdruck für Religionsfreiheit ein. Drohungen gegen muslimische Gemeinden, Übergriffe gegen Kopftuch tragende Frauen oder muslimische Schulkinder und Beschädigungen von Moscheen seien nicht hinnehmbar.

Muslime seien „ein Teil Amerikas“, sagte Obama. Sie seien nicht „Muslime oder Amerikaner, sondern Muslime und Amerikaner“. An die christliche Mehrheit gewandt sagte der Präsident: „Wir müssen begreifen, dass ein Angriff auf eine Religion ein Angriff auf alle unsere Religionen ist.“ Dies sei zu bedenken, wenn die Gesellschaft es mit der Religionsfreiheit ernst nehme.

Pluralität sei keine Schwäche, sondern die größte Stärke der USA. „Entweder wir steigen zusammen auf oder wir stürzen zusammen ab“, sagte Obama. Ohne ausdrücklich auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump und seine Forderung nach einem Einreiseverbot für Muslime einzugehen, sagte Obama, jede Politik sei zurückzuweisen, die versuche, „Vorurteile oder Stimmungen zu manipulieren, um Leute wegen ihrer Religion anzugreifen“.

Heiterkeit erntete Obama mit der Bemerkung, schon Gegner des US-amerikanischen Gründervaters Thomas Jefferson (1743-1826) hätten diesen als Muslim zu diskreditieren versucht. „Ich bin also nicht der erste“, sagte Obama unter Anspielung auf entsprechende Gerüchte über seine Person. „Ich bin in guter Gesellschaft.“

Die einzigen beiden muslimischen Kongress-Abgeordneten lobten die Rede des Präsidenten. Innerhalb von acht Tagen wandte sich Obama in Reden an Juden, Muslime und Christen in seinem Land: Vergangene Woche bekundete er anlässlich des Holocaust-Gedenktags in der israelischen Botschaft in Washington Verbundenheit mit dem jüdischen Volk. Am Donnerstag das christlich geprägte „National Prayer Breakfast“ auf dem Programm. In den USA sind etwa ein Prozent der Bevölkerung Muslime.

(iz). Längst sind das Internet und seine Kommunikationsformen zu einer Arena des Politischen geworden. Hier finden die Politik sowie ihre Themen ihren Widerhall. Alles, was früher den Wählern beziehungsweise jeweils […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Das Thema Muslime in den Medien – im Sinne einer Aufklärung über die Lebenswirklichkeit und Gestalt der Lebenspraxis von Muslimen – wird im Moment wieder lebhaft diskutiert. Muslime tauchen in den Debatten in unterschiedlichem Kontext auf, wenn auch selten als deutsche BürgerInnen und überhaupt nur ausnahmsweise mit positiver Tonierung, aber immer öfter im Kontext von „Flucht“, „Terror“ oder „Immigrationsproblemen“.

Medien folgen heute bei der Berichterstattung über „heiße“ Themen einem „Sofortismus“ (Bernhard Pörksen) und sortieren spektakuläre Ereignisse, wie die schändlichen Angriffe auf Frauen in Köln, immer schneller ein. Soll das Zusammenleben in Deutschland aber weiter funktionieren, gilt es im medialen Umgang mit den Millionen von Muslimen im Lande insbesondere die Kräfte der Differenzierung zu stärken.

Für uns Muslime ist es dabei wichtig, nicht nur die Klage über Grobheiten im medialen Umgang mit uns zu betreiben, sondern das Thema des Umgangs mit den Medien in einen geschichtlichen, philosophischen und technologischen Kontext zu setzen. Nur so können wir die aktuelle Dynamik der Informationsverbreitung besser einordnen, ihr konstruktiv begegnen und uns hoffentlich besser an den Auseinandersetzungen um die öffentliche Meinung beteiligen.

Am Beispiel der Entstehungsgeschichte von „Zeitungen“ wird klar, dass wir uns bei der historischen Einordnung moderner Medien zunächst mit dem geschichtlichen Kontext der Aufklärung beschäftigen müssen. Bis zum Ende des 17. Jahrhunderts gab es in Europa vor allem eine Anwesenheitskommunikation. Rudolf Schlögl beschreibt dieses Phänomen in seinem wichtigen Aufsatz „Politik beobachten“ wie folgt: „Wenn die Gemeinde der Bürger sich gegenüber dem Rat artikulierte, indem sie vor dem Rathaus zusammenlief, mit dem Sturm auf das Rathaus drohte und einen Ausschuss bildete, der mit dem Rat verhandelte, dann wurde Politik nicht beobachtet, sondern es wurde Politik gemacht.“

Dieser direkte Austausch an der Basis wurde bald selten. Neue Drucktechniken stellten Kommunikationsmedien zur Verfügung, mit deren Hilfe die Reichweite von Herrschaft sich beträchtlich erweitern ließ, weil sie von der Anwesenheit der Herrschenden entkoppelt werden kann. Es entstand nicht nur eine neue Distanz zwischen Herrschenden und Beherrschten, sondern auch eine ganz neue Perspektive, die beobachtende Öffentlichkeit.

Die Zeitschriften und Journale, die seit dem letzten Drittel des 17. Jahrhunderts in wachsender Zahl gegründet wurden, sahen zunächst darin eine wichtige Aufgabe, dem Leser Orientierung in der Fülle der zahlreichen neuen Buchtexte zu verschaffen. Dies hatte in den periodischen Printmedien naturgemäß eine Säkularisierung des Weltbezuges zur Folge. Das heißt, Medien beförderten mit Macht den „Rückzug der biblischen Prophetie“, stellten die alten religiösen Erklärungsmodelle in Frage und boten dagegen einen diskursiven Freiraum des Politischen an.

Medienkritik begleitete dabei übrigens die Zeitungen seit ihrer Einführung. Der Gelehrte und Sprachwissenschaftler Casper Stieler merkte am Ende des 17. Jahrhunderts an, „dass man in Zeitungen generell mit Nachrichten über wahre und vermeintlich wahre Dinge“ zu tun habe und die Zeitungsnachricht deswegen keinen anderen Status habe als das Gerücht.

Natürlich veränderten „Zeitungen“ auch das politische Feld. So informierten sich europäische Staaten beispielsweise nicht mehr nur mit dem Mittel der Anwesenheitskommunikation über ihre jeweiligen Absichten, sondern man las zunehmend in überregionalen Zeitungen übereinander. Zeitungen schafften so eine permanente Öffentlichkeit, die sich nicht mehr vor Ort informierte. In diesem Kontext zeigten sich auch innerhalb der Staaten die Möglichkeiten von Freiheit und Unfreiheit: Die Öffentlichkeit beobachtete den Staat, der Staat beobachtete die Zeitungen (Zensur).

Als problematisch zeigte sich im 19. Jahrhundert insbesondere das Verhältnis von Medien und Ideologie. Natürlich eigneten sich die neuen Techniken nicht nur für die Verbreitung bestimmter Überzeugungen, sondern im schlimmsten Fall auch zur Steigerung radikaler Subjektivität, bis zur Förderung radikaler Parteiungen. Philosophisch kann man wohl sagen, dass Medien nicht nur Informationen verbreiten, sondern auch einem bestimmten Willen zur Macht dienen können. Der Wille zur Macht ist dabei nicht etwa ein Wille zur Wahrheit, sondern ein Wille zum Schein, und zeigt sich auch gerade in dem Vermögen, subjektive Positionen mit absolutem Wahrheitsfuror zu verbreiten.

Heute wird dieses Phänomen der Einseitigkeit durch die Nutzung von Suchmaschinen und ihren Algorithmen verstärkt. Der individualisierte Medienrezipient wird oft automatisch nur noch mit solchen Medienbotschaften beliefert, die zu seinen Vorlieben passen und ihm somit jede kognitive Dissonanz ersparen.

Natürlich suchten Philosophen wie Nietzsche, ganz im Gegensatz zum Typus des modernen Agitators, immer noch nach höherer, übermenschlicher Wahrheit. Nietzsche stellte über die Machenschaften des Journalismus eher spöttisch fest: „Mit Zeitungen, selbst den wohlgemeintesten, kann und darf ich mich nicht einlassen: — ein Attentat auf das gesamte moderne Presswesen liegt in dem Bereiche meiner zukünftigen Aufgaben.“

Auch Goethe sieht bereits die typische Gefahr der Politisierung der Gesellschaft durch Medien: „Wenn man einige Monate die Zeitungen nicht gelesen hat, und man liest sie alsdann zusammen, so zeigt sich erst, wieviel Zeit man mit diesen Papieren verdirbt. Die Welt war immer in Parteien geteilt, besonders ist sie es jetzt, und während jedes zweifelhaften Zustandes kirrt der Zeitungsschreiber eine oder die andere Partei mehr oder weniger und nährt die innere Neigung und Abneigung von Tag zu Tag, bis zuletzt Entscheidung eintritt und das Geschehene wie eine Gottheit angestaunt wird.“

Die Mahnung des Dichterfürsten klingt auch heute, wo in den Debatten schnell ein Extrem das Andere ablöst, hochaktuell. Tatsächlich sorgte sich schon im 19. Jahrhundert eine Elite, dass die Medien – vor allem, wenn sie in keine friedliche Philosophie eingebettet sind – letztlich die Freund-Feind-Verhältnisse schüren, verstärken und so auch harte Konflikte vorbereiten können.

Wenn man heute modernen Medien oft einseitige Berichterstattung über die Kriege unserer Zeit vorwirft, sollte man nicht vergessen, dass sich die Zeitungskultur gerade auch flächendeckend durchsetzte, weil sie die großen Schlachten des 18. Jahrhunderts begleitete. Dabei prägte ihre subjektive Darstellungsform eine bestimmte Perspektive. Die Berichterstattung erfolgte gewissermaßen vom Posten des Feldherrn und gewöhnte den Leser daran, die Welt aus der Sicht des Herrschers wahrzunehmen. Der Lyriker Christian Friedrich Hebbel (1813-1863) mahnte insoweit: „Zeitungen sind die einzige dem Schießpulver analoge Erfindung, und eine noch gefährlichere als diese, denn sie dienen nur einer Partei.“

Es wäre ein weiteres Thema, die spätere Politisierung der Medien im Zeitalter der Herrschaft des Nationalsozialismus zu untersuchen. Technologische Innovationen, ideologische Positionierungen und die Dialektik gegen die Gegner (und ihre „Lügenpresse“) schafften unter anderem den öffentlichen Raum für die politische Perversion der Nationalsozialisten. Im Dritten Reich war es zudem noch möglich, Rundfunk, Fernsehen und Printmedien einem politischen Willen zu unterwerfen.

Als eine der Erfahrungen aus der Überwindung der Ideologien sollte sich in der Bundesrepublik auch die Rolle der Medien verändern. Sie sollen, als eine Art „Vierte Gewalt“, zwar keine eigene Gewalt haben, aber die Macht zur Änderung der Politik oder zur Ahndung von Machtmissbrauch besitzen und so durch eine freie Berichterstattung die öffentliche Diskussion und das politische Geschehen beeinflussen können. Die eigentlichen Herausforderungen für diese neue Freiheit der Medien sind in der Nachkriegszeit weniger politischer, sondern ökonomischer und technischer Natur. Ein Problem ist dabei die immer größere Abhängigkeit der großen Medien vom Kapital und die Tendenz zur Medienkonzentration.

Die Rolle neuer Technologien verändert heute die Medienlandschaft dramatisch. Der Anteil der Menschen in Deutschland, die sich in einer (Print-) Zeitung über das aktuelle Geschehen informieren, ist seit 2005 von 51 auf nur noch 36 Prozent gefallen. Das Durchschnittsalter des Spiegel-Online-Lesers, so liest man bei Telepolis, liegt heute bei 53 Jahren, bei der Printausgabe sogar noch deutlich höher. Das Internet bietet gleichzeitig auch muslimischen Medien ihre Nischen und Möglichkeiten, das herrschende Bild der Mainstream-Medien zu verändern.

Natürlich müssen wir uns auch gerade in den Onlinemedien mit tendenziöser Berichterstattung und grundsätzlich fragwürdigen Techniken der Berichterstattung beschäftigen. Gerade die neuen Medien bieten auch spezifisch neue Möglichkeiten der Schädigung des politischen Gegners. Wie schon an anderer Stelle in der IZ ausgeführt, geht es hier um „Assoziationstechniken“, Fragen der Definitionshoheit, die Markierung von Andersdenkenden als „Islamisten“ und natürlich auch hier um die Ablehnung paradoxer Wortschöpfungen wie den „islamischen“ Terrorismus.

Der eindeutige Trend der Jugend hin zu den sozialen Medien als die primäre Informationsquelle wird unsere Wahrnehmung von Öffentlichkeit und Privatheit jedenfalls weiter radikal ändern. Die Internetpräsenz der großen Medienhäuser verschärft gleichzeitig den Kostendruck, da die Ausgaben für einen Qualitätsjournalismus gleich bleiben, aber die Werbeeinnahmen nur für sehr erfolgreiche Portale lukrativ sind. Vielen Medien ist der ökonomische Druck, der sich in oberflächlicher und plakativer Berichterstattung zeigt, bereits deutlich anzumerken. Gerade in der Berichterstattung über strittige Themen wie den Islam, entscheiden auch profane Verkaufszahlen über den Tenor der Berichterstattung. Hinzu kommt, dass muslimische Terroristen die mediale Wirkung als Teil ihrer Strategie begreifen. Sie nutzen für sich die Asymmetrie zwischen der eigenen realpolitischen Bedeutung und der öffentlichen Wirkung.

Der Philosoph Peter Sloterdijk beschrieb nach dem 11. September, sicher auch eine Zeitenwende in Bezug der Berichterstattung über die Muslime, ein grundsätzliches Phänomen. Der Terrorismus wird aus Sicht des Denkers bei uns geradezu sakralisiert und Medien nutzten dabei ihre Macht der Vergrößerung. „Nadelstichgroße Effekte im Realen werden “ so Sloterdijk „durch unsere Medien bis auf das Format von interstellaren Phänomenen vergrößert.“

Zweifellos gehört es zur Macht von Medien Ereignisse zu verstärken, manchmal auch quasi zu vermarkten. Muslime werden heute in den Medien nicht zufällig eher als „Täter“, seltener aber als „Opfer“ dargestellt. Gegen diesen Eindruck kann man, wenn man will, allerdings auch Fakten setzen. Natürlich gibt es Journalisten, die – gegen den aktuellen Trend – eine differenzierte Position gewissenhaft recherchieren und auch verbreiten. Diesen Versuch zur Differenzierung unternahm zum Beispiel Rüdiger Scheideges vom „Handelsblatt“. In seinem Artikel weist er nach, dass die größten Opferzahlen des globalen Terrorismus Muslime sind. Auch die schnelle Verknüpfung von Terror und Islam sieht er skeptisch. So mahnt er: „2014 sind weltweit rund 33.000 Menschen durch Terrorismus (nicht durch Kriege!) vernichtet worden. In westlichen Ländern aber ist der islamische Fundamentalismus entgegen unserer Wahrnehmung nicht die Hauptursache für Terrorismus: 80 Prozent aller Getöteten standen nicht im Fadenkreuz von Dschihadisten, sondern sind Opfer von Einzeltätern, die politische oder religiöse Extremisten, Nationalisten oder Rassisten waren.“

Das Phänomen des IS/Daesh stellt nochmals eine Steigerung der Begriffsverwirrung und der Verbreitung dunkler Assoziationsketten dar. Die Debatte über die Muslime in den Medien hat sich seit dem IS-Terror nochmals deutlich verschärft. Die NGO „Mediatenor“ hat für eine Studie nach eigenen Angaben alle 265.950 Berichte über Akteure sowie 5.141 Berichte über den Islam, die katholische und evangelische Kirche in 19 deutschen TV-, Radio- und Printmedien ausgewertet. Christian Kolmer, Leiter für Politik bei Mediatenor, bringt die Lage auf den Punkt: „Der Islamische Staat katapultiert das Medien-Image des Islam in einen katastrophalen Zustand.“ Gleichzeitig bringt der Experte die künftigen Herausforderungen für uns Muslime auf den Punkt: „Wie das Image des Islam sich aus diesem absoluten Tiefstand erholen soll und in welchem Zeitraum das möglich ist, muss alle Kräfte der Integration mit größter Sorge erfüllen“.

Es hat sich eingebrannt, das Holzkreuz, angemalt in Schwarz-Rot-Gold. Eine neue Studie zeigt jedoch, dass die Mehrheit der Pegida-Demonstranten nicht nur konfessionslos ist, sondern den Kirchen sogar misstraut.

Bonn (KNA) Von falscher Symbolik sprach vor kurzem der evangelische Bischof Gerhard Ulrich. Der katholische Erzbischof Ludwig Schick mahnte wiederholt, Christen sollten dort nicht mitmachen: bei Pegida, der Protestbewegung, die seit Herbst 2014 wöchentlich in Dresden demonstriert. Wer einem Kreuz in Nationalfarben folge, „hat nicht verstanden, aus welcher Geschichte und Kultur er selber kommt“, sagte Ulrich der „Zeit“-Beilage „Christ und Welt“.

Nun zeigt sich, dass Geschichte und Kultur den Pegida-Anhängern ohnehin eher Mittel zum Zweck sind. Eine Mehrheit bringt den Kirchen nämlich kaum Vertrauen entgegen. Das geht aus einer am Sonntag vorgestellten Studie des Göttinger Instituts für Demokratieforschung hervor. Knapp zwei Drittel der Befragten (65,2 Prozent) gaben demnach an, wenig oder gar kein Vertrauen in die Kirchen zu haben; nur 6,6 Prozent sprachen von vollstem oder viel Vertrauen.

Die Forscher um den Politologen Franz Walter hatten nach eigenen Angaben im November Print-Fragebögen mit frankierten Rückumschlägen auf einer Demonstration verteilt. Von 1.800 Bögen erhielten sie 610 zurück. Die Studie sei also nicht im strengen Sinne repräsentativ, sondern Baustein eines Forschungsprojektes, schreibt das Team in einem Blogeintrag auf der Homepage des Instituts.

Die Zahl der Konfessionslosen unter den Umfrage-Teilnehmern überwiege indes „deutlich“, wie das Forscherteam auf Spiegel Online erläutert. Und: Die Islamfeindlichkeit hat sich konkretisiert. „Der“ Islam stehe „nicht mehr nur als Chiffre für einen amorphen kulturellen und gesellschaftlichen Verfall und die Bedrohung durch ein vermeintlich ‚Fremdes’“, betonen die Forscher in ihrem Blog.

Es gehe den Demonstranten um die tatsächliche Religionsgemeinschaft, „die praktizierenden Moslems bzw. deren ’nordafrikanisch-arabischen Kulturkreis’“. Dies bezeugten handschriftliche Anmerkungen auf den zurückgesandten Fragebögen – die vor den Gewalttaten der Silvesternacht ausgefüllt wurden.

Auch an der Positionierung zur Flüchtlingsdebatte werde die Haltung gegenüber dem Islam deutlich: „Grundsätzlich äußern viele Befragte eine gewisse Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen – ausgenommen denjenigen aus islamischen Regionen.“ 45 Prozent forderten hier „eine klare Differenzierung“.

Die parteipolitische Gewinnerin dieser Entwicklung ist die AfD. Ein Drittel der Pegida-Anhänger wählte die Partei bereits bei der letzten Bundestagswahl; aktuelle Umfragen sehen sie bei 12 Prozent. Für Aufsehen sorgte am Wochenende die Äußerung von Parteichefin Frauke Petry, die Polizei müsse an der Grenze „notfalls“ Schusswaffen gegen Flüchtlinge einsetzen.

Vertreter der anderen Parteien äußerten sich entrüstet, doch bei den Pegida-Anhängern trifft Petry womöglich auf offene Ohren. Deren Ton habe sich im Vergleich zu Vorjahresbeginn verschärft, konstatieren die Göttinger Wissenschaftler. 41 Prozent der Befragten sprachen allen Menschen das Recht auf Asyl in Deutschland ab. 94 Prozent der Demonstranten plädierten für autoritäre Krisenlösungen, 82 Prozent forderten die „Befestigung und Verteidigung“ der deutschen Grenzen.

Die Studie hebt noch einen weiteren Aspekt hervor, der in der öffentlichen Debatte oft untergeht – fordern Politiker doch immer wieder Verständnis für die besorgten Bürger, die um ihre Jobs oder die hart erarbeiteten Ersparnisse fürchten. Dabei, so die Studie, hat rund ein Viertel der Pegida-Anhänger einen Universitäts- oder Hochschulabschluss, ein Drittel einen Berufsschulabschluss. Die Mehrheit ist zudem berufstätig (52 Prozent) oder in Rente (34 Prozent).

Von den sozial ausgegrenzten Schichten finde sich, so die Forscher, „kaum eine Spur“: 45 Prozent der Befragten schätzen ihre individuelle Lage als gut bis sehr gut ein, nur etwa 12 Prozent als schlecht bis sehr schlecht. Es sei also gut möglich, dass sich der Rechtspopulismus auch in Deutschland sozialstrukturell erweitert habe, schreiben die Forscher auf Spiegel Online: „Die Zivilgesellschaft hat Zuwachs im Engagementbereich erhalten – aber anders, als die Theoretiker und Festredner der Bürgergesellschaft und der Selbstinitiative sich das stets gewünscht und naiverweise erhofft hatten.“

Photo by opposition24.de

Auf Flüchtlinge an der Grenze schießen lassen – steht jemand, der das fordert, noch auf dem Boden der deutschen Rechtsordnung? Mancher Politiker hat da seine Zweifel. Und hält die AfD für einen Fall für den Verfassungsschutz.

Berlin (dpa) – Die Kritik an der AfD wegen Äußerungen ihrer Führung zum Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtlinge an der Grenze ebbt nicht ab. „Die AfD zeigt einmal mehr ihr wahres Gesicht“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Max Straubinger, in Berlin. Mit Schusswaffen gegen Flüchtlinge an der Grenze vorzugehen, sei an Zynismus nicht zu überbieten. „Es sind Einlassungen wie diese, die das gesellschaftliche Klima in Deutschland vergiften und das radikale Gedankengut der AfD offenbaren.“

Die Vorsitzende der rechtspopulistischen Alternative für Deutschland, Frauke Petry, hatte dem „Mannheimer Morgen“ gesagt, Polizisten müssten illegalen Grenzübertritt verhindern, und dabei „notfalls auch von der Schusswaffe Gebrauch machen. So steht es im Gesetz“.

Ihre Stellvertreterin Beatrix von Storch legte später auf Facebook nach. „Wollt Ihr etwa Frauen mit Kindern an der grünen Wiese den Zutritt mit Waffengewalt verhindern?“, wurde sie in dem sozialen Netzwerk gefragt. Storch antwortete knapp mit „Ja“, ruderte später aber etwas zurück: „Gegen Kinder ist der Schusswaffeneinsatz richtigerweise nicht zulässig. Frauen sind anders als Kinder verständig.“

Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Armin Laschet sagte „Spiegel Online“, die AfD verletze Prinzipien wie die Würde des Menschen, die Verhältnismäßigkeit der Mittel und den Respekt vor dem Leben. „Sie entwickelt sich zu einer Partei, die das Grundgesetz, die Werte unseres Landes und der Zivilisation verrät.“

Unionsfraktionschef Volker Kauder warf der AfD-Führung in der „Süddeutschen Zeitung“ (Montag) eine „unmenschliche Haltung“ vor: „Die Äußerungen von Frau Petry sind rundum entlarvend: Sie zeigen die wahre Gesinnung der AfD-Führung, ihre ganze Verachtung für die Menschen, die vor Krieg und Vertreibung bei uns Zuflucht suchen.“

Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach sagte der „Rheinischen Post“ (Montag): „Der Einsatz von Schusswaffen gegen die Flüchtlinge an der Grenze wäre völlig absurd und nicht rechtens.“

Aus Sicht der Grünen-Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt muss der Verfassungsschutz tätig werden. „Der Verfassungsschutz sollte prüfen, inwieweit Teile der AfD die Voraussetzung einer Beobachtung erfüllen“, sagte sie „Spiegel Online“. „Es ist äußerst fraglich, ob eine Partei, die Flüchtlinge an der Grenze erschießen will und Rassentheorien in die Welt posaunt, ein Teil unseres demokratischen Systems sein kann und sein will.“ Der Grünen-Innenpolitiker Volker Beck argumentierte in der „Welt“ (Montag) ähnlich: „Das sind Feinde des Rechtsstaates.“

Auch der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel hatte am Wochenende dafür plädiert, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Dafür erntete er Kritik aus den Reihen der Linkspartei: „Das ist mal wieder typischer Gabriel-Aktionismus“, sagte Linken-Fraktionsvize Jan Korte der „Welt“. „Sinnvoller wäre es, wenn der Vizekanzler nicht jede Woche eine Forderung der AfD wie beim jüngsten Anti-Asylpaket erfüllen würde.“

Photo by Metropolico.org

Hameln (dpa). Vizekanzler Sigmar Gabriel hat seine Forderung bekräftigt, die rechtspopulistische AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. „In der Vergangenheit sind wir gut beraten gewesen, uns solche Gruppen anzugucken“, sagte der SPD-Parteivorsitzende am Montag beim Besuch einer Flüchtlingsunterkunft in Hameln. „Da gab es am Wochenende sich überbietende Vorschläge der AfD, wo man sich die Frage stellt: Ist das überhaupt ernst gemeint? Aber leider ist es ernst gemeint“, sagte Gabriel. Als Beispiel nannte er Äußerungen zum Schusswaffeneinsatz gegen Flüchtlinge.

Gabriel warnte davor, dass die Partei nach einem möglichen Einzug in Landesparlamente auf Kosten des Steuerzahlers auch Mitarbeiter einstellen werde. „Ich möchte schon wissen, wen die da beschäftigen und welche Skinheads und Rechtsradikalen sich dort Zugang verschaffen zu öffentlichen Einrichtungen.“

Verfassungsschutzchef Hans-Georg Maaßen hatte Mitte November erklärt, die AfD werde von seiner Behörde nicht als extremistisch eingeschätzt und stelle keine Gefahr für die freiheitliche demokratische Grundordnung dar. Allerdings schaue sich der Verfassungsschutz so wie bei der Pegida-Bewegung in Dresden sehr genau an, ob Rechtsextremisten Einfluss nehmen.

Photo by Metropolico.org

Photo by Metropolico.org

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| __stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| __stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |

| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |

| _ga_1SGM7QRQ34 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |

| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |

| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| m | 2 years | No description available. |