„Ich wuchs auf in Freiheit, mit dem Recht auf freie Rede. Ich kann mich in späteren Jahren nicht mehr ändern und mich an Sklaverei gewöhnen.“ (Cato) (iz). Ein jedes Ding […]

unabhängig seit 1995

„Ich wuchs auf in Freiheit, mit dem Recht auf freie Rede. Ich kann mich in späteren Jahren nicht mehr ändern und mich an Sklaverei gewöhnen.“ (Cato) (iz). Ein jedes Ding […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

(iz). Nach dem Ende des Systemgegensatzes und des Zusammenbruchs der Sowjetunion hat sich die Geografie und Politik des Raumes – die Geopolitik – durch diverse Konflikte und Entwicklungen wieder ins Gedächtnis der Menschen gerückt. Und das, obwohl der moderne Mensch ungeheuer viel Zeit in virtuellen Räumen verbringt…

Trotz der Tendenz, die Bedrohung ideologischer und nie zu greifender Gegner – wie beim Antiterrorkrieg oder der so genannten Cyber-Kriminalität – über ihre Haltbarkeit hinaus am Leben zu erhalten, wird deutlich, dass sich die Geografie als Teil des menschlichen Schicksals nicht länger verdrängen lässt. Ein Blick auf das Herkunftsland des in Deutschland verbrauchten Erdgases macht verständlich, dass Europa nicht an die USA grenzt, sondern an Kernland Eurasiens.

Hierzu sprachen wir mit dem geopolitischen Fachmann und Lehrer Dawud Stewart Hurrell. In dem Hintergrund-Interview geht Hurrell der Frage nach, wie und warum Geografie heute noch wichtig ist, worum es jenseits ideologischer Streitigkeiten im Nahen Osten geht und wo heute das Herz der Welt heute schlägt.

Islamische Zeitung: Dawud Stewart Hurrell, Sie sind Lehrer und Publizist für Geopolitik. Obwohl es eine dominante Weltsicht gibt, können Muslime zu anderen Antworten gelangen?

Dawud Stewart Hurrell: Ja, das können sie. Der bekannt Satz, dass man die Gegenwart durch Kenntnis der Vergangenheit verstehen kann, gilt auch hier. Die dominante moderne Weltsicht wurde durch eine Sicht der Geschichte gestaltet, die Institutionen und Prozesse von Macht betont. Wir nehmen sie als gegeben an. Das gleiche gilt für die Fortschritts-Philosophie.

Bis ins späte 19. Jahrhundert war sie auf die westliche Welt beschränkt – und auf Eliten und Denker, die mit den „westlichen“ Verhältnissen in Kontakt traten. Sie sahen darin die Lösung für die Krankheiten und die scheinbare Rückständigkeit ihrer Gesellschaften. Ein Beispiel dafür waren die Jungtürken oder die chinesischen Reformer. Die letzteren griffen die chinesischen Mandschu für deren sture Weigerung zur Modernisierung an; angesichts des Erfolges, an dem sich der Rivale Japan unter den Meji erfreute. Auch wenn eine überlegene westliche Militärmacht oft Reaktionen gegen die „Alten und Rückständigen“ provozierte, verstanden die Reformer der muslimischen Welt nicht, dass entlang der Institutionen, die notwendig waren, um ihre westlichen Rivalen nachzuahmen – wie rapide Industrialisierung und Falschgeld-Währung –, der Staat kam.

Der Staat, dessen Behandlung hier den Rahmen sprengen würde, machte eine komplette Revision des Islam notwendig, um die Integration des Staates in der Gesellschaft zu legitimieren. Diese Revision wurde durch eine Weltsicht vervollständigt, die Modernisierung in all ihren Formen betonte. Dies geschah auf Kosten der existierenden – und vermeintlich als archaisch wahrgenommenen – Rolle des Islam. In Folge wurden ganze Bevölkerungen einer Interpretation der Bedeutungen der sich entfaltenden Ereignisse unterworfen, die ihnen von den Medien aufgedrängt wurden. Sie verloren eine Perspektive, die sie gehabt hätten, hätten die Institutionen des Dar Al-Islam noch Bestand.

Diese Perspektive war spirituell und politisch. Ein junger osmanischer Mann konnte sich der Armee des Sultans anschließen. Diese Handlung hätte lebensverändernde Konsequenzen für ihn gehabt, da sie in sich die Saat einer spirituellen Erleuchtung trug. Oft war das die Folge der Anstrengungen der sufischen Tariqats, die in allen Dienstgraden vertreten waren. So war das osmanische Militär eine Erweiterung des Glaubenssystem, das seinem Wesen nach einheitlich war. Der junge Mann, der heute beim türkischen Militär dient, wird keine derartige Befriedigung erhalten, denn die Armee wird durch Wehrpflicht aufgefüllt und dient im Wesentlichen der inneren Sicherheit und anti-kurdischen Patrouillen.

Die Weltanschauung der gegenwärtigen Erziehung und Indoktrinierung kann durch das Studium einer Gesellschaft sowie der wirtschaftlichen, politischen und militärischen Organisation ihrer früheren Periode umgekehrt werden. Das gilt für die ’abbasidischen Jahrhunderte, das Goldene Zeitalter der Osmanen oder sogar der Vergleich des heutigen Chinas mit den Zivilisationen der Tang und Song, deren historisches Erbe von Mao einer blutigen Revision unterzogen wurde. Eine Vergangenheit, die oft mit Nostalgie betrachtet wird – und das mit gutem Grund! Das Beispiel Mao ist wichtig, weil China mehr eine Zivilisation ist, und weniger ein Staat. Es erlebte eine signifikante Unterbrechung seiner Vergangenheit. Maos Programme führten zum Tod von 30 Millionen Menschen unter dem gescheiterten sozialistischen Experiment – einer Doktrin, die im Übrigen in Europa ihren Ursprung hatte.

Diese historischen Reflexionen dienen als Modell für den Gegensatz zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Die Geschichtlichkeit bietet alternative Lösungen für einige der dringenderen Fragen, der sich Muslime im Besonderen – und die Welt im Besonderen – gegenübersehen. Das Problem erscheint, wenn die „Moderne“ mit dem Islam von früher verbunden wird. Nehmen wir die Muslimbruderschaft: Ihre Lösung für Ägypten – und der muslimischen Gemeinschaft insgesamt – besteht in ihren Augen aus der Verbindung von Islam mit dem Staat, dessen Philosophie und Strukturen. Dies schaffte zuerst den Islam als solchen ab und an zweiter Stelle einen Staat, mit dem Islam als Ideologie. Das ist ein aussichtsreicher Kampf.

Oder nehmen wir die Taliban, die 2001 die Buddha-Statuen von Bamiyan in die Luft jagten; jüngst sprachen einige Muslimbrüder davon, die Pyramiden Ägyptens sprengen zu wollen. Diese Sprengungen wurden von Taliban durch islamische Begriffe begründet, aber warum standen sie nach 1.400 Jahren islamischer Herrschaft in Zentralasien immer noch? Lag dies daran, dass ihre Vorfahren kein Dynamit besaßen? Oder daran, dass die „Analysen“ ihrer Vorfahren sie als unwichtig betrachteten, so als würden sie in den Augen der Taliban heute eine Art Schirk verursachen, die der über sie wehende Wind hätte mitnehmen können.

Im finanziellem Bereich legen zeitgenössische islamische Wirtschaftswissenschaften mögliche Wege nahe, Papiergeld, zinsfreie Darlehen und alle anderen Arten der Täuschung in den islamischen Rahmen zu integrieren. Die Wirklichkeit ist – wie ein Jahrtausend muslimischer Geschichte nahelegt –, dass ein alternatives System finanzieller Stabilität durch eine bimetallische Währung erzielt werden kann. Hierzu gehört ein Handelssystem, dass das Bartering nicht als wichtiges Tauschmittel ausschließt sowie die Auqaf, bei denen große Landstriche für die Wohlfahrt benutzt wurden. Hier empfehle ich das Buch „Osmanli History and Institution“ von Mehmet Maksudoglu.

Islamische Zeitung: Was macht die Geopolitik wichtig für unsere Zeit?

Dawud Stewart Hurrell: Wir leben in einer Welt konkurrierender Mächte. In der Antike – vielleicht mit Ausnahme von Persern, Römern und Chinesen – waren Rivalitäten lokal begrenzt. Heute schwingen die großen Mächte ihr Schwert an allen Ecken der Welt. Ihre Aktionen betreffen uns alle.

Eine Bewertung ihrer Handlungen innerhalb der engen Grenzen ideologischer oder ausschließlich politischer Begriffen reicht nicht, um eine Perspektive zu gewinnen. Die Geopolitik betont drei Disziplinen, wie es vom Amerikaner Nicholas Spykman bestimmt wurde: Geschichtsphilosophie zur Beschreibung territorialer Ausbreitung, politische Geographie im Allgemeinen und die Beschreibung und Analyse der Sicherheitsstrategie eines Staates aufgrund seiner geographischen Bedingungen. Nähert man sich dem Studium und Verständnis der globalen Politik durch den Gebrauch dieser Disziplinen, gelangt man zu einem beispiellosen Erkenntnis des Themas.

Betrachten wir Syrien: Der Beleg für die Theorie eines territorialen Wachstums lässt sich in seinen Bestrebungen zur Wiederrichtung eines „Großsyriens“ erkennen. Dazu gehören Gebiete der Levante, Palästinas, Jordaniens und des westlichen Iraks. Wenn nicht um Gebietszuwachs, so ging es doch immer um die Steigerung des regionalen Einflusses. Der Erfolg von Damaskus blieb auf die vergangene Besetzung und politische Manipulation des Libanon beschränkt. Bedenken Sie, dass Hafez al-Assad 1972 sagte, dass „Syrien und Libanon ein einziges Land“ seien.

Ein politisch-geographischer Ansatz beinhaltet neben den physikalischen Gegebenheiten den Blick auf die ethnische, demographische, industrielle, landwirtschaftliche, hydrologische, mineralische und religiöse Zusammensetzung, um die Funktionsweise der syrischen Maschinerie zu begreifen.

Die Sicherheitsinteressen Syriens werden durch eine Kombination aus seinen historischen Erfahrungen, innenpolitischen Strukturen sowie den außenpolitischen Zwängen angetrieben. Und all dies bewegt sich innerhalb einer geopolitischen Struktur des erweiterten Nahen Ostens. Dazu gehören auch die Beziehungen von Damaskus zu seinen Nachbarn – ob freundlich oder feindlich.

Würde man versuchen, Syrien mit den Augen von Thomas Friedman [eines US-amerikanischen Publizisten] zu sehen, bliebe ein intellektuelles Vakuum zurück. Das Studium der Geopolitik mildert diese Kurzsichtigkeit. Der bekannte geopolitische Denker, Halford Mackinder, betrachtete die verschiedenen Wellen nomadischer Eroberer, die über die Jahrhunderte aus dem Inneren Zentralasiens kamen; als Teil seiner „Theorie des Kernlands“. Jene Theorie, die er in seinen Vorlesungen und Büchern ausarbeitete, war eine theoretische Reflexion auf den russischen – und später sowjetischen – Imperialismus. Mackinder beschrieb die strategische Kultur einer Region, die auf Expansion ausgelegt ist. Ihrerseits bildete sie den Gegenentwurf für die spätere amerikanisch-atlantische Theorie der Eindämmung [engl. containment], die Nicholas Spykman entwickelte. Selbst Ihr Nationaldichter Goethe war nicht immun gegenüber dem Denken in geopolitischen Begriffen. Er sagte 1827 gegenüber seinem Sekretär – ca. 80 Jahre vor dem Bau des Panamakanals –, dass es absolut unverzichtbar für die Vereinigten Staaten sei, eine Passage des Golfs von Mexiko zum Pazifischen Ozean zu bewerkstelligen. Er, so Goethe, sei sicher, dass es dazu kommen werde.

Islamische Zeitung: Vor Kurzem sprach ein bekannter US-amerikanischer Autor von der „Rache der Geografie“ und erinnerte uns an ihren Einfluss für das menschliche Schicksal. Einige wichtige Regionen, darunter viele Energielagerstätten, befinden sich in der muslimischen Welt…

Dawud Stewart Hurrell: Geografie ist Schicksal, heißt der Satz, auch wenn er oft zurückgewiesen wurde. Das Schicksal der Titanic und die Geografie des Nordatlantiks sind eng miteinander verbunden, auch wenn ein aufmerksamer Kapitän die Überschneidung beider hätte verhindern können. Ohne die bewusste menschliche Machenschaft besteht die menschliche Lage in einem bestimmten Raum üblicherweise in einem kulturell-politischen Sinne, der definitiv von seiner Umgebung bestimmt beeinflusst wird.

Als Beispiel dafür mag Afghanistan dienen. Der Großteil seiner multiethnischen Bevölkerung existiert in der gleichen Form, wie es vor tausend Jahren der Fall war. Die fruchtbaren östlichen Windtäler, das zentrale Bergplateau, die Grasebenen des Nordens sowie die Halbwüsten des Südens und Südostens tragen alle zu den unterschiedlichen Formen von sozialer und politischer Organisation bei. Eine Folge davon ist eine Lebensweise, die an das Gelände angepasst ist: Trockenfeldbau, Beweidung oder bewässerter Anbau durch das Wasser aus Bergen oder Flüssen. Die schiitischen Hazaras beispielsweise verdanken ihr Überleben dem zentralen Bergmassiv, wo sie siedeln. Diese Bergformation machte die Verteidigung wesentlich leichter. Die verschiedenen Gruppen – seien es Paschtunen oder Tadschiken – mussten als Folge des jahrzehntelangen Kriegs für sich selbst kämpfen. Der permanente Kampf – gegen in- oder ausländische Feinde – bewirkte einen sturen Sinn für Unabhängigkeit und Misstrauen gegenüber der Herrschaft in Kabul.

Die zentralisierte Kontrolle in einem Staat mit solchen autonomen Regionen ist beinahe unmöglich. Die Provinzen werden zuerst durch Ethnizität, dann durch Stammen, dann Clan und schließlich durch Familie bestimmt. Und mittendrin findet sich der Typus des Warlords. Den letzten erfolgreichen Zentralstaat gab es unter dem Eisernen Emir, Abdurrahman, der 1901 starb. Sämtliche folgende Versuche, erneut die Herrschaft von Kabul zu erzwingen, endeten in einem blutigen Desaster.

An dieser Stelle passt der Bezug zur Titanic, denn sobald Captain Obama den Blick vom Ozean (dem ausländischen Projekt von Demokratie und kapitalistischer Produktionsweise, das Afghanistan aufgezwungen wurde) abwendet, wird er auf den sprichwörtlichen Eisberg treffen. Und Afghanistan wird, wenn man es denn endlich in Frieden lässt, zu dem werden, was es immer war. Aber natürlich haben die Sättigung mit neuen Technologien wie Transport und Telekommunikation einen bleibenderen Einfluss auf die Menschen dieses Landes, als ihn die militarisierten Amerikaner jemals haben konnten.

Es ist bekannt, dass Küstenzonen und solche im Landesinneren erkennbar unterschiedliche soziale und politische Formen entwickeln. Küstenregionen haben – wegen ihrer Bindung zum Überseehandel, der verschiedene Teile des Erdkreises verbindet – einen wesentlich höheren Grad von kulturellem Austausch, dem Transfer von Ideen und Wohlstand. Diese Zonen sind in der Regel wohlhabender als das Landesinnere. Gebiete im Zentrum sind wesentlich konservativer und – dank der Kosten und der logistischen Schwierigkeiten – die Bewegung von Gütern und Ideen ist langsamer. Das heißt, dass zentrale Gebiete ihre traditionellen Identität wesentlich länger bewahren. Man muss nur die historische Entwicklung von England mit der des russischen Reiches vergleichen. Wir können auch [die pakistanische Hafenstadt] Karatschi mit [dem afghanischen] Kandahar vergleichen.

Die Beziehung der Geografie des Nahen Osten zu seinen dominanten kulturellen und politischen Eigenschaften lässt sich bei Ibn Khaldun finden. Erwarten Sie allerdings keine schmeichelhaften Beschreibungen der Araber; und das, obwohl er selbst einer war. Der Prophet Muhammad sprach von barfüßigen, halbnackten Schafhirten, die beim Bau hoher Gebäude miteinander wetteiferten. Man kann sich nur vorstellen, was seine Anhänger unter dieser Aussage verstanden. Immerhin hatte die öde Wüste schwerlich Baumaterialien, von einer Kultur der Befestigung ganz zu schweigen, die auf eine solche Entwicklung hingewiesen hätte.

Aber die Bedeutung von Geografie offenbart sich in der Zeit selbst. Und der umfangreiche Erdölreichtum – unbekannt zu Beginn des 20. Jahrhunderts – veränderte das Schicksal der Region auf unvorstellbare Art und Weise. Der Geografie des Islam nach zu urteilen, kann man nur schlussfolgern, dass es das Schicksal der Muslime ist, über umfangreiche Machtpotenziale für kommende Jahrzehnte zu verfügen; auch wenn das Vakuum in ihrer Führungsschicht hier offenkundig Grenzen setzt.

Islamische Zeitung: Momentan befindet sich der Nahe Osten im Griff diverser Konflikte. Der schlimmste davon ist der zunehmend blutige und komplizierte Krieg in Syrien…

Dawud Stewart Hurrell: Die geopolitischen Folgen der Krise müssen sich erst noch erweisen. Es wäre möglich, dass im Westen Syriens eine alawitische Enklave entsteht, die entlang einer bedeutenden kurdischen Autonomiezone im Norden liegt. Das würde zu einer Verschlimmerung des kurdischen Separatismus in der Türkei führen. Zur Diskussion im heutigen Syrien stehen Fragen nach Nationalismus, Religion und Ethnizität. Der Kampf zwischen Alawiten und Muslimen bewegt sich entlang religiöser Linien, während der kurdisch-arabische Konflikt durch ethnische Trennungen motiviert ist.

Und trotzdem müsste man sehr stark suchen, um einen alawitischen Vertreter in Syrien finden, der sich ernsthaft um seine eigenen, komischen theologischen Vorstellungen kümmert. Die Alawiten sind eher eine Gemeinschaft mit einer dominanten politischen als einer religiösen Identität. Vergleichbares findet man vielleicht in Israel. Jeder dort ist ein Israeli, aber nicht jeder Israeli ist ein Jude. Die Alawiten, die als Nicht-Muslime immer in der Minderheit waren, haben ihren Anspruch auf historische Unterdrückung passenderweise stark übertrieben. Sie haben diese gefährliche Lage dadurch geschaffen, dass sie sich selbst in das Machtnetz von Hafez al-Assad verwickeln ließen. Das ist eine Lage, die offenkundig unhaltbar ist. Das Hama-Massaker von 1982 hat eine aktive Opposition gegen die brutale alawitische Diktatur lange unterdrückt, aber die Entschlossenheit des Widerstands nur gesteigert.

Der Sieg der Muslimbruderschaft hat ihre Entschlossenheit nur gesteigert. Ich glaube, dass das alawitische Regime in Syrien früher oder später fallen wird; die zunehmende amerikanische Beteiligung lässt keinen anderen Schluss zu. Die Türkei, die eine Führungsrolle in der Region will, ist auf Verbündete angewiesen. Das erklärt zum Teil die Kooperation mit jener kleinen, künftigen diplomatischen Supermacht: Qatar. Trotz der hohen Preises, den die Türkei dabei in der Kurdenfrage bezahlen muss.

Qatar und Saudi-Arabien wollen das Assad-Regime aus dem Weg räumen, um den „schiitischen Halbmond“ zu brechen, der sich von Beirut nach Herat zieht. Die schiitische-alawitische Unterstützung für die Hisbollah – die einzige Gruppe, die eine militärische Stellung gegen Israel einnimmt – ist peinlich, denn sie offenbart die Schwäche der „sunnitischen“ Regime.

Die opportunistische Hamas ist ein anderes Thema. Die Vergeltung nach den Katjuscha-Angriffen auf Israel war ein simpler Weg, sich den Säckel zu füllen; jetzt, wo die Hilfsmittel nach dem Krieg in die Region kommen.

Israel hat den Takt geändert: In der Vergangenheit betrachtete Tel Aviv Assad (erst den Vater, dann den Sohn) als notwendige Übel. Das Syrien der Assads mag zu einem bestimmten Punkt ein militärischer Gegner gewesen sein. Aber nach den Kriegen wurde es zu einem rhetorisch militanten, aber berechenbaren Akteur, der das Land stabil hielt und seine Aufmerksamkeit auf den Libanon, und nicht auf Israel richtete.

Nachdem die Hisbollah das politische Establishment im Libanon infiltriert hatte, ist sie jetzt ein Staat im Staate, der soziale Dienstleistungen offeriert und einen überlegenen militärischen Arm hat. Die Zukunft des Libanon sieht düster aus. Die massiven Bombenangriffe gegen die libanesische Infrastruktur während des Krieges 2006 war Israels Weg zu zeigen, dass es keinen Unterschied zwischen diesem syrisch-iranischen Stellvertreter und dem Staat Libanon macht, solange deren Überschneidung anhält.

Um den alawitischen Assad gegen eine sunnitische Regierung mit Bindungen an die Türkei und Qatar – neben anderen – auszutauschen, ist definitiv die bessere Option. Dies wird ein Glied der Kette von Teheran, durch Beirut bis Nasrallah zerbrechen.

Die Interessen Amerikas verlaufen parallel mit denen Israels, sind aber von größerer Natur. Die Syrien-Kampagne ist der erste Schuss einer neuen Schlacht, die zwischen den Koalitionen bestritten wird, die die sunnitischen-schiitischen Linien ausmachen. Dies wird eine neue strategische Dynamik im Nahen Osten erzeugen.

Islamische Zeitung: Sie sprachen in früheren Texten von einem neuen Kalten Krieg im Nahen Osten. Was meinen Sie damit?

Dawud Stewart Hurrell: Zum Verständnis müssen wir einsehen, dass der Kalte Krieg weniger eine Reaktion auf sowjetischen Druck war, sondern vielmehr eine Entschuldigung dafür, den wirtschaftlichen und politischen Einfluss der Amerikaner in aller Welt zu projizieren. Die Historiker Joyce und Gabriel Kolko bezeichneten dies als Forcierung einer „liberalen, Internationalisten“ Agenda. Sowjetische Abenteuer boten eine gute Entschuldigung, wenn es vonnöten war. Dies könnte man 1973 in Chile mit dem Schicksal Salvador Allendes beobachten.

Als Fortsetzung dieses Trends, der nach 1991 durch das Fehlen eines zu identifizierenden Feindes behindert wurde, projizieren und schützen die USA auch weiterhin ihre strategische Interessen in aller Welt. Weil der Zustand Nordamerikas eine Verbindung von unternehmerischen und politischen Parteien beinhaltet, ist es stellenweise schwierig, das nationale Interesse der USA auf Grundlage seiner eigenen Sicherheitsbelange zu bestimmen. Die Folge davon ist, dass man zeitgleich mit zwei Augen auf die US-Diplomatie in jener Kernregion blicken muss.

Im Nahen Osten wird eine neuer Kalter Krieg entlang religiöser Fronten erzwungen. Das beuten die Amerikaner zu ihrem strategischen Vorteil aus. Wie bereits erwähnt, überlagern sich oft die Interessen von Konzernen und die strategischen Belange der USA.

Auf einer Ebene müssen die USA den jetzigen Zustand unter hochwertigen Staaten wie Saudi-Arabien, Qatar, Bahrain und die Vereinten Arabischen Emiraten aufrechterhalten. Wegen der israelischen Sicherheit gehört auch Ägypten dazu.

Der Wert dieser Länder leitet sich aus wirtschaftlichen Erwägungen ab – natürlich Erdöl. Aber da die Regierungen der in Region ihre Rechtmäßigkeit und ihren Wohlstand aus den Erdölexporten ableiten, darf niemand erwarten, dass sie – kollektiv oder einzeln – die Waffe des Erdölboykotts einsetzen. Dafür fehlt es ihnen am politischen Willen. Auch eine koordinierte OPEC-Aktion ist unwahrscheinlich, da diese mittlerweile global ist und wegen der unterschiedlichen nationalen Interessen einer solchen Aktion niemals zustimmen würde (das 1973er Erdölembargo wurde von der AOPEC beschlossen).

Welche andere Großmacht könnte die USA auf rein strategischer Ebene ersetzen? China, mit seinem veralteten ukrainischen Flugzeugträger, oder Russland, das nicht viel mehr zu bieten hat als Waffen und Know-how bei der Entwicklung von Energieträgern? Daher ist das Strategische, im Sinne einer Rivalität zwischen den Großmächten, seit dem Zusammenruch der Sowjetunion weniger wichtig. Allerdings können die erwähnten Mächte die Geo-Ökonomie der Region beeinflussen.

Um es genauer zu sagen: Die erwähnten hochwertigen Staaten des Nahen Ostens bilden den Kern – zusammen mit China im Osten – des Dollarsystems. Solange das Erdöl in US-Dollar berechnet wird, und solange rund 30 Prozent des weltweiten Rohöls aus dem geografisch kleinen „Erdöl-Dreieck“ kommt, bleibt die Verbindung fest. Das wird als die „unsichtbare Hand der Amerikanischen Hegemonie“ bezeichnet.

Die zweite Ebene, die ebenfalls ein Thema des Kalten Krieges ausmacht, ist ein Projekt zur Aufrechterhaltung der Strukturen dieser hochwertigen Staaten, indem sie abhängig vom Schutz des US-Militärs bleiben. Der Gegner ist ein ambitionierter Iran und seine schiitischen Stellvertreter im Irak, Syrien und dem Libanon. Der „schiitische Halbmond“, der sich vom Mittelmeer bis zum westlichen Afghanistan erstreckt, bildet den nördlichen Abschnitt dieses neuen Kalten Krieges. Als Folge der iranischen Ambitionen sind sie nicht nur eine Herausforderung für die arabische Glaubwürdigkeit, sondern auch eine existenzielle Prüfung, wenn sich insbesondere die iranischen Atombestrebungen in der bisherigen Entwicklungsrichtung fortsetzen. Teil davon sind die Förderung von Unruhen in den erdölreichen, östlichen Regionen Saudi-Arabiens sowie in Bahrain. Vergessen werden dabei darf auch nicht das letzte Jahrzehnt der Beziehung von Hamas zum Iran und die breite Beliebtheit von schiitischen Führern wie Hassan Nasrullah und Ahmedinedschad unter der Bevölkerung. Das ist die Folge ihrer aktivistischen Haltung gegen die israelische und amerikanische Macht.

Innerhalb dieser regionalen Rivalitäten begannen die USA damit, sich als Schutzherrn der arabischen Regime gegen das schiitische Abenteuertum einzumischen. Der erste Schritt war die Schaffung von Demokratie im Irak. Dies führte per Definition dazu, dass Macht an die schiitische Mehrheit überging. Und da ihr Führer die Zeit von Saddam im iranischen Exil verbrachte, ergab sich eine unausweichliche Iran-Connection. Der nächste Schritt war die Auflösung der atomaren Drohung durch den Iran, der die Knie von einigen fortschrittlichen arabischen Politikern zum Schlottern bringt. Die Feindschaft und die Kriegsdrohungen gegen den Iran hatten zur Folge, die Entschlossenheit des Irans zur Vervollständigung seines Nuklearprogramms zu steigern. Ein atomarer Iran ohne ein atomares arabisches Gegenstück hätte schwerwiegende Folgen für die Stabilität im Nahen Osten. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Saudi-Arabien 2010 ein einen 60 Milliarden US-Dollar schweren Waffendeal mit den USA – oder eher mit den US-Rüstungsschmieden – abschloss.

Das dritte Stadium in diesem Prozess war der so genannte „Arabische Frühling“, der die gemäßigten Männer fürs Grobe in der Region wie Gaddafi, Ben Ali, Mubarak und zukünftig Assad ausschaltete. Im Gegenzug setzte sich der Typus der berechenbaren „islamistischen“ Muslimbruderschaft durch, der natürlich auf die schiitisch-iranischen Ambitionen mit der Bildung einer gemeinsamen Front reagieren wird. Dieser gesteuerter Zustand der Spannung erlaubt den Amerikanern, eine „Nachfrage“ nach Sicherheit zu schaffen, die nur zu gewillt sind, zu „liefern“. Als Folge wird die geo-ökonomische Struktur unverändert bleiben, da es innerhalb dieser Struktur eines Kalten Krieges keinen Raum für unabhängige Aktionen geben wird. Man muss nur an die Gefügigkeit westeuropäischen Alliierten der USA während des eigentlichen Kalten Krieges denken. Dank der Gemütslage der wohlhabenden Monarchen der Region dürfte man kaum erwarten, dass ein arabischsprachiger De Gaulle aufstehen und eine unabhängige Politik ankündigen wird.

Schlussendlich ist dieser neue Kalte Krieg in strategischer Hinsicht für Israel ein Traum, der sich erfüllt. Was könnte besser sein, als dass Israel und die Araber einen gemeinsamen Feind im Iran haben? Und was könnte besser sein, als dass die USA und Israel einen gemeinsamen Feind haben? Ohne die anhaltende wirtschaftliche, militärische und diplomatische Unterstützung der USA ist es fraglich, ob sich Israel in seiner jetzigen Form wird halten können. Ich muss hierbei nur an Efraim Inbar denken, der bereits 2004 feststellte: „Es gab in Israel ein Gefühl, dass sich wegen des Endes Kalten Krieges die Beziehungen zu den USA abkühlen würden und wir einen neuen Leim für das Bündnis bräuchten werden. Und dieser neue Leim war der radikale Islam; Iran war radikaler Islam.“

Islamische Zeitung: Erlauben Geografie und Geopolitik alternative Szenarien, in denen der Nahe Osten oder die muslimische Welt nicht den globalen Frontverläufen von China versus USA folgen? In den letzten Jahren schlugen einige vor, dass das osmanische Modell helfen könnte…

Dawud Stewart Hurrell: Es ist Vorsicht angebracht, wenn wir das regionale Kräftespiel des Nahen Ostens durch die Linse der amerikanisch-chinesischen Rivalität sehen. Zweifelsohne hat China Interessen im Nahen Osten, aber sie sind ökonomischer Natur. Es will sich im Notfall Zugang zu verfügbaren Energiereserven sichern, trotz der diplomatischen Barrieren wie beim Iran. Hierzu gehört auch der Zugang zur arabischen Welt als ein Absatzmarkt. China hat sich den Nahen Osten erschlossen, wo es dank seiner geringeren Kosten einen großen Marktanteil kontrolliert. Hinzu kommen bedeutsame Infrastrukturprojekte [wie der Bau großer Eisenbahnlinien]. Außerdem führt Peking in erheblichem Maße Waffen in die Region aus.

Auf strategischer Ebene ist China im Wesentlichen abwesend. Die Chinesen können es sich einfach nicht leisten, durch ihre Politik in eine Konfrontation verwickelt zu werden, die zu einem Zusammenstoß mit den USA führt. Am Ende braucht Peking – trotz seiner Kontrolle von US-Schatzbriefen in Höhe von drei Billionen Dollars und der US-Schulden – die USA mehr, als sie China brauchen. Amerika hat China, nachdem es von Deng Xiao-Ping geöffnet wurde, durch Investitionen und Auslagerung von Arbeitsplätzen aufgebaut. Es wäre ein Leichtes, dass seine verletzliche Exportwirtschaft beschädigt werden würde.

Man könnte hier auf die chinesische Unterstützung für den Iran und Syrien verweisen – entweder militärisch durch Waffenlieferungen oder diplomatisch in der UN. Aber es ist wichtig sich daran zu erinnern, dass die Hilfe Chinas defensiv ist, und nicht aggressiv. Mit anderen Worten, China verteidigt den Iran und Syrien nur, wenn der Preis dafür nicht zu hoch ist. Peking verteidigt seine Verbündeten vielleicht genauso wie die Sowjets Kuba „verteidigten“; im Interesse ihrer Glaubwürdigkeit. Trotz Waffenlieferungen und diplomatischer Rückenstärkung feuerte Moskau offiziell niemals einen Schuss für seinen kubanischen Verbündeten ab (der Abschuss des U2-Spionageflugzeugs geschah auf Befehl eines eigenmächtig handelnden Generals).

Russland und China sind Großmächte, die Respekt und Einfluss wollen. Sie verabscheuen es, dass die USA auf ihren Interessen und Alliierten herumtrampeln. Das bedeutet aber nicht, dass sie die Fähigkeit hätten, die Verhältnisse umzudrehen, wenn etwas schief geht. Als Beispiel muss man nur die Verschiebung der chinesischen und russischen Positionen in der Libyenkrise betrachten; oder die Veränderung der Haltung Moskaus im Falle Syriens. Die USA betreiben aktive Geopolitik gegenüber bestimmten Staaten und Regionen, während China im Wesentlichen reaktionär handelt. Dies könnte sich in einem oder zwei Jahrzehnten ändern und hängt davon ab, wie sich der Aufstieg Pekings entwickelt. Aber heute ist China bestenfalls eine zweitrangige Macht. Es muss seine eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen, bevor es sich in den Hinterhöfen anderer einmischt.

Das osmanische Modell ist spannend. Es sieht eine supranationale politische Organisation vor und hatte die Kapazität, eine Vielfalt unterschiedlicher Völker friedlich zu regieren. Es ist definitiv eine Lösung, wie Mehmet Maksudoglu in seinem Buch klarmachte. Aber hier geht es um eine Frage, wie solch ein politischer Prozess heute entstehen könnte.

In einer Zeit, in der Gebietserweiterungen illegal sind und mit international sanktionierten Gegenoffensiven beantwortet werden, ist die militärische Option für keinen Staat haltbar. Wegen der intensiven Kombination aus Nationalismus sowie ethnischen und religiösen Unterschieden, durch die der Nahe Osten gekennzeichnet wird, ist es zweifelhaft, ob seine Bevölkerungen freiwillig Teil eines Gemeinwesens werden, das größer ist als sie selbst. Frühere Versuche einer arabischen Union sind gescheitert. Man könnte sich vorstellen, dass zukünftig etwas Vergleichbares zur EU entstehen könnte. Solche eine „Union“ müsste sich jeder spezifischen nationalistischen Identität entledigen, was zu sofortigem Widerstand führen würde. Eine „Union“ der osmanischen Art müsste auf dem Islam als gemeinsamem Faktor beruhen, indem sie verschiedene Staaten und Regionen vereint. Ansonsten dürfte sie scheitern. Der Antrieb dazu könnte aus einer wirtschaftlichen Kooperation kommen, wie es im Falle der Europäer die Montanunion für Kohle und Stahl aus den 1950er Jahren war. Möglicherweise mit der Türkei an ihrer Spitze, sobald der Nahen Osten sich erfolgreich industrialisiert, um seine Verletzlichkeit als Ansammlung von Ländern der Rentenökonomie zu beenden.

In Europa kam es zu dieser Solidarität aber erst nach einer lähmenden Serie von Kriegen, die von 1914-1945 dauerten. Sie brachen den Kampfgeist Europas und zwangen es zur Kooperation, um den Kontinent aufbauen zu können. Daher bleibt es zweifelhaft, ob ein ähnliches Projekt für die arabischen Welt erfolgreich wäre. Folgen wir Henry Kissingers Beschreibung, wonach die dortigen Machtverhältnisse vergleichbar zu denen sind, wie sie im Europa des 17. Jahrhunderts herrschten, dann sehen die Dinge nicht vielversprechend aus.

Dies vorausgesetzt ist die Türkei der stärkste Staat des weiteren Nahen Ostens. Seine Kontrolle der Oberläufe von Euphrat und Tigris bedeutet, dass es dieses Monopol über das lebensspendende Wasser für den Aufbau eines beispiellosen politischen Einflusses nutzen könnte. Das geplante – mittlerweile wahrscheinlich eingestellte – Projekt einer Wasserpipeline nach Israel unterstreicht diese Tatsache.

Würden wir nach einem historischen Beispiel suchen, dann ließe sich vielleicht in der Periode der Kämpfenden Reiche Chinas von 400-220 v.u.Z. ein Hinweis darauf finden, wie sich erneut Einheit im Nahen Osten finden ließe. Die sieben kämpfenden Reiche waren mehrheitlich han-chinesisch. Im Nahen Osten dienen Islam und Arabisch als gemeinsame Faktoren.

Wenn alles andere scheitert, scheint militärische Macht der Schlüssel zur Vereinigung getrennter und unabhängiger Regionen zu sein. Obwohl es logisch wäre, dass gemeinsame Sprache, Religion und Kultur die treibenden Kräfte für eine politische Einheit sind. Historische oder theoretische Lösungen sind einfach, aber die praktischen Mittel ihrer Umsetzung sind fast unmöglich, solange kein Erdbeben das Haus zum Einsturz bringt. Also, wenn Sie „Osmanen“ sagen, denke ich an Janitscharen…

Islamische Zeitung: Offenkundig steht Europa – spätestens seit der Krise seiner künstlichen Einheitswährung – am Rand. Was sind die wichtigsten Regionen unserer Zeit?

Dawud Stewart Hurrell: Seit Ende das Kalten Krieges steht Europa immer mehr abseits; eine natürliche Folge des Zusammenbruches seines feindlichen und nuklearen Nachbarn sowie durch den „Aufstieg des Restes“. Während der 1990er brachten die Jugoslawien-Kriege Europa – oder einen Mangel an Europa – zurück in den Blickpunkt.

Aber es waren Ereignisse anderswo, die drängender waren und drohten, die Sicherheit der Kernregionen zu unterminieren – der Zusammenbruch der ehemaligen Sowjetunion, die Öffnung der zentralasiatischen Länder, das irakische Fiasko und die indisch-pakistanischen Spannungen. Diese Entwicklungen verschoben die Aufmerksamkeit vom Nordatlantik in Richtung Asien und Pazifik.

Obamas Hinwendung nach Asien kann als Beginn einer Phase „nach dem Terror“ in Amerikas Generalplan gedeutet werden. Der Aufstieg Chinas ist natürlich ein Modewort, aber er ist fragwürdig, um es vorsichtig zu sagen. Man könnte den logischen Schluss ziehen, dass acht- bis zehnprozentiges Wirtschaftswachstum pro Jahr und parallel dazu wachsende Militärausgaben in ein bis zwei Jahrzehnten eine regionale oder gar globale Herrschaftsmacht hervorbringen werden. Und doch bedeutet diese Logik nach Ansicht von Luttwak, dass sich China selbst eine Falle stellt. Sein wachsendes Durchsetzungsvermögen in der Region schafft neue Feinde, die es blockieren werden, was den Amerikanern in die Hände spielt. In den Augen der USA sollte China ein billiges Erzeugerland bleiben, dass seine Erträge zurück an die USA verleiht, um den Dollar zu stützen und Inflationsraten gering zu halten.

Die Vorstellung, dass die Globalisierung eine rivalisierende Seemacht 6.000 Meilen westlich von Kalifornien hervorbringt – mit schätzungsweise deutlich höheren Fähigkeiten, als sie das imperiale Japan jemals hatte – ist in relativer Hinsicht ein Alptraum. Die enorme Geografie der asiatisch-pazischen Region mit ihren Inseln, Archipelen und riesigen Entfernungen macht ein vorrangiges Setzen auf Seemacht zur Projektion von Macht notwendig. Dies übersetzt sich in die Anschaffung fortschrittlicher U-Boote und oberseeischer Fahrzeuge, um das Machtgleichgewicht zu halten oder zu verändern. Das trifft auch auf die Verbesserung der Luftwaffe zu, die zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder Marine wurde. Um Kissinger erneut zu zitieren: Die internationale Ordnung Asiens erinnert mehr an europäische des 19. Jahrhunderts als die nordatlantischen Staaten im 21. Jahrhundert.

Diese Nationen sehen sich trotz ihrer ökonomischen Bindungen als strategische Rivalen. Der intensive Nationalismus, Ärger über historische Ungerechtigkeiten und Gebietsstreitigkeiten schufen eine Lage, die mit größter Vorsicht zu behandeln ist. Paradoxerweise macht die US-Präsenz die Dinge schlimmer, da sie schwache Länder wie Vietnam oder die Philippinen ermutigt, sich bei Streitigkeiten gegen China zu stellen und sich lauter und kriegerischer zu verhalten, als sie dies bei schwächeren Nachbarn tun würden.

Es bleibt allerdings vollkommen unklar, wie weit die USA gehen würden, um ihre Verbündeten tatsächlich zu verteidigen. Die asiatisch-pazifische Strategie ahmt die nahöstliche nach und erleichtert Risiken für die Sicherheit. Ein Bedarf, der von den USA gefüllt werden kann. Von sehr lukrativen Verträgen zur maritimen Bewaffnung einmal ganz zu schweigen. Allerdings gibt es hier eine erhebliche Konkurrenz der Europäer und Russlands mit seinen verlässlichen U-Booten. Diese sind die gezogenen Schwerter in einer solchen Angelegenheit.

Der Streit zwischen China und Japan um die Senkaku-Inseln ist ein „Siedepunkt“, der vielleicht zu einem militärischen Konflikt führen könnte. Wie es auch ausgeht, diese Entwicklungen stimulieren das maritime Wettrüsten in der Region. Die Amerikaner betreiben ein kluges Spiel. Solange inner-asiatische Streitigkeiten anhalten, ist China gezwungen, seine Energien auf regionaler Ebene zu fokussieren. Das schadet seinen globalen Plänen und erlaubt es den USA, Halt in der Region zu finden. Nach einer Beobachtung des niederländisch-amerikanischen Geopolitikers Nicholas Spykman ist es besser, ein funktionierendes Mitglied eines europäisch-asiatischen Machtgleichgewichts zu sein, um die Entwicklungen innerhalb handzuhabender Grenzen zu kanalisieren, anstatt abwesend oder isolationistisch zu sein. Spykman schrieb dies 1943 und dachte dabei an das imperiale Japan; die Parallelen sind eindeutig.

Jenseits von Ostasien kommt es zu einer Verbesserung der indisch-pakistanischen Beziehungen. Pakistan gewährte Indien vor Kurzem den Status einer meistbegünstigten Nation. Afrika und Lateinamerika bleiben bis auf Weiteres die wirtschaftlichen Jagdgründe für die Großmächte und Russland betreibt immer noch seine schleichende Energiediplomatie. Moskaus jüngste Ankündigung, dass die Bauarbeiten an der South-Stream-Gas-Pipeline durch das Schwarze Meer 2013 beginnen werden, ist ein kleiner, aber teurer Sieg.

Islamische Zeitung: Lieber Dawud Stewart Hurrell, vielen Dank für das Gespräch.

Hurrell lehrt Geopolitik am Dallas College of Leadership in Kapstadt. Seine Artikel und Analysen finden sich auf www.geopoliticus.org.

(iz). Während Bemühungen der UN – den Rahmen für eine Reaktion auf die Lage in Syrien zu finden – dem unendlichen Treppenhaus von M.C. Escher ähneln, hielt jüngst das ähnlich überholte Forum der Blockfreienbewegung seinen Gipfel in Teheran ab. Der Vertreter Ägyptens begann mit einer Kritik an der Gewalt, die von Assad in Syrien eingesetzt wird. Im Versuch Syrien auszublende, ersetzten die Dolmetscher „Syrien“ durch das verdaulichere „Bahrain“.

Ob dies eine Lektion in schneller Auffassungsgabe, eine komödiantische Darstellung rhetorischer Politik oder eine Beleidigung der Männer, Frauen und Kinder war, die von einem skrupellosen Regime getötet wurden: Es offenbarts, dass es hier zwei drastisch verschiedene Erzählungstränge über das Blutvergießen gibt. Was beide trennt, ist die Anerkennung des Lebens schutzloser Menschen, die zu Zehntausenden sterben. Die Ehre trennt Wahrheit von Realität.

Aktuelle Fragen

Trotz diplomatischer Versuche die Phantastereien mit der Realität zu versöhnen, gibt es kein Szenario, in dem das Assad-Regime diesen de facto Bürgerkrieg überleben kann. Es wird deutlich, dass jeder Versuch einer auswärtigen Intervention zum Zusammenbruch von schwer beanspruchten Allianzen führen würde.

Scheinbar haben die USA die Tatsachen anerkannt und betreiben – gemeinsam mit betroffenen muslimischen Ländern der Region –eine Politik der Förderung des zersplitterten Syrischen Nationalrates (SNC). Effektivität und materieller Wert der nötigen Unterstützung bleiben umstritten und sind Thema widersprüchlicher Berichte. Obwohl sich Hinweise auf eine, jetzt besser koordinierte und ausgerüstete Freie Syrische Armee (FSA) häufen, gibt es echten Bedarf für Waffen, die die Achillesferse der Luftwaffe treffen könnten.

Ausländische Milizen wurden von westlichen Mächten als Entschuldigung benutzt, die Oppositionskräfte militärisch voll zu unterstützen. Die Präsenz von Söldnern mag der scheinbare Grund für das Zögern sein, aber dies ist es, das die Präsenz ausländischer Gruppierungen ermöglicht. Insgesamt sind beide die Manifestation des Wunsches nach indirekter Kontrolle durch Dritte.

Libysche Söldner sowie wohlmeinende Kämpfer und Ausbilder werden von dem Konflikt angezogen. Gleichzeitig führt die wichtige Rolle iranischer Revolutionsgarden in der brutalen Unterdrückungspolitik durch die Regierung nicht zur gleichen Besorgnis über diese Söldner oder Freiwillige, die mit dem abgenutzten Etikett „Al Qaida“ versehen wurden. Die Präsenz ausländischer Elemente – auf Seiten der Opposition und auf der iranischen – ist ein Faktor, der realistisch bedacht werden muss.

In der komplexen Arena Syriens ist es wichtig, dass der Aberglauben der veralteten Terror-Dialektik abgelegt wird und dass ein klinischer Realismus die Ideologie ablöst. Während die internationalen Versuche für einen Kompromiss wie Kugeln eines Flipperautomaten umher prallen, hat die Hilfe ausländischer Mächte gezeigt, dass die Verschiebung in Richtung eines pragmatischeren Vorgehens der Notwendigkeit folgt, dass die strategischen Interessen nach Assad erhalten bleiben. Politisch gesehen ist das Scheitern des SNC, eine solide Legitimität und Kontrolle vor Ort ein echtes Hindernis dafür, dass politische Kräfte Garantien bekommen, um die Entstehung eines Konzepts zu ermöglichen, wie das Nachkriegssyrien aussehen soll. Zu den wichtigsten politischen Kräften gehören Mitglieder der syrischen Armee (Muslime und Minderheiten, die kein Teil des alawitisch dominierten Kommandos sind), muslimische Händlereliten und die Minderheiten insgesamt.

Diese Gruppen zögern, den eher unzuverlässigen Formationen ideologischer „Islamisten“ ihr Vertrauen auszusprechen. Daher müssen ausländische Unterstützer der Opposition gewährleisten, dass ihre Aktivitäten mit einer kollektiven Anstrengung verbunden sind, die Führungselemente zu finden. Sie besitzen eine innere Legitimität, die notwendig sein wird, um eine aktive Rolle in der Lösung zu spielen.

Der Staat, der Assad ist

Nun sind wir bei der Hinterfragung dessen, was sich in Syrien in ein Meer der Gewalt ergießt. Was der Staat unter den Assads ist, erlaubt die Identifizierung der Schlüsselfaktoren. Im Kern zerbrechen – nun an den Rändern – der komplexe und personalisierte Staat und die Ideologie, die es einer Fraktion – selbst eine Minderheit – erlaubte, über die Mehrheit zu herrschen. Ein angeblich säkularer ismus – auf dem Mythos des arabischen Nationalismus basierend und in seinen Lehren sozialistisch – war der ideologische Diskurs von Minderheiten wie maronitischen Christen, Drusen und Alawiten, zur Rechtfertigung dieser Machtverschiebung. Dieser Arabismus-Diskus war ein Blickwechsel weg von muslimisch dominierten Dynamiken, wie sie vor – dem ersten Baath-Coup – 1963 dominierten und schützte die Interessen nichtmuslimischer Kader in Militär, Bürokratie und Universitäten. 2004 schrieb die International Crisis Group in einem Bericht über das Regime: „Die Baath-Partei rekrutierte alle, die sich außerhalb des Systems von Verbindungen, Patronage und Verwandtschaft befande, auf denen das alte Regime beruhte.“ Während es falsch wäre, Baath-Partei oder Militär auf eine Gruppe zu reduzieren, führte das Rekrutierungssystem dazu, dass alawitische Parteimitglieder überproportional im oberen Offizierskorps vertreten waren.

Der Einfluss des Militärs bei der Übertragung der Baath- Ideologie wurde zuerst nach dem Putsch von 1963 spürbar. Es war die entscheidende Rolle der Militärs bei der Ausschaltung von Rivalen der Partei, die zu einer Abhängigkeit von ihm führte. Die Machtkonzentration eines alawitisch dominierten Militärn erfuhr ihre erste Veränderung, als der neo-Baathistische Militärputsch 1966 unter Salah Jedid und Hafez al-Assad die Baathistischen Ideologen Michel Aflaq und Salah al-Din Bader von der Macht vertrieb. 1970 drängte al-Assads „korrigierende Bewegung“ Jedid aus dem Amt. Damit war das letzte Stadium in der Definition des Baath-Staates erreicht. Dieser Coup brachte das Militär ins Zentrum der Macht, wobei Hafez al-Assad und sein Clan an der Spitze standen. Mit einem alawitisch dominierten Militär als wichtigstem Vermittler und Hafez al-Assad an der Spitze des Landes, das traditionell von einer muslimischen Mehrheit dominiert wurde, begann der Prozess der Machtkonsolidierung. Wegen dieser unnatürlichen Position der Alawiten war das Regime vom Militär und dem alles durchdringenden Sicherheitsapparat abhängig. Syrien befindet sich seit dem Baath-Coup 1963 im Ausnahmezustand. Dies gewährleistet, dass der Staatschef und der Sicherheitsapparat straflos und unter dem Schutz repressiver Gesetze agieren konnten.

Nach Angaben von Eyal Zisser „sind schätzungsweise 60 Prozent der Minister, Mitglieder der Volksversammlung und Deputierten zum Parteikongress Sunniten. Dies entspricht ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung. Die informellen Herrschaftskader stehen – im Gegensatz – für die wirkliche Macht und Vorherrschaft der ‘Alawiten’: Rund 90 Prozent der Offiziere sind Alawiten. Das gleiche gilt für die Sicherheitsdienste.“

Gleichzeitig wurden Mitglieder anderer Minderheiten übernommen und eine Dialektik eingeführt: Man müsse sich vor der Masse von Muslimen schützen, die das Land bevölkern. Mitglieder der mächtigen Familien aus der traditionell muslimischen Oberschicht und die neue Klasse wohlhabender muslimischer Händler wurden in das System der Gönnerschaft eingeführt, das vom Assad-Clan kontrolliert wurde.

Die Ideologie wurde als Beruhigungsmittel benutzt, um die immanenten Herausforderungen für den Staat zurückzudrängen. Der arabische Nationalismus und die anti-israelische Rhetorik halfen bei der Schaffung eines Gefühls der nationalen Identität, die den Baathistischen Irak und andere arabische Staaten nachahmte. Der Islam diente zur Imageverbesserung der alawitischen Herrschaft in den Augen der Muslime. Sie wurden von den Ayatollahs Teherans in den Schoß der Schia aufgenommen und – in der politischen Atmosphäre des Nationalismus mit dem Versuch zur „Modernisierung“ des Islam – die Schia wurde – von einigen nur schwächlich – als gleichwertig anerkannt. „Alawiten stellen den inneren Kern des Regimes. Syrer aus anderen Gemeinschaften umgeben es. Arabisches Ressentiment und Identität verleihen ihm seine Seele, Zweck und Rechtmäßigkeit.“ (Zisser)

Das assadistische Regime basierte auf der Fähigkeit, Gewalt gegen jede wahrgenommene Drohung durch die muslimische Mehrheit einzusetzen. Die Unterdrückung der Bevölkerung durch den Staat führte dazu, dass Syrer – und Muslime insbesondere –, die einen Wechsel anstrebten, nicht die Macht für Veränderungen hatten. Vor dem jetzigen Aufstand gipfelte die Bewegung der späten 1970er und frühen 1980er Jahre 1982 im Massaker von Hama. Es war der deutlichste Versuch der syrischen Mehrheit, eine Veränderung herbeizuführen. Die Taktik und das ultimative Scheitern der syrischen Muslimbruderschaft, ihre Mitkämpfer zu beschützen, führte zu tausenden Toten und zu einer gespaltenen, demoralisierten Opposition.

Drang zum Zusammenbruch

Hafez al-Assad starb 2000. Während die Staatsmedien im Sinne Orwells deklarierten „Assad ist von uns gegangen. Lang lebe Assad!“, nahm der zweitgeborene Bashar al-Assad den Platz des Vaters ein. Nach Angaben seines früheren Beraters und Jugendfreundes von Ayman Abdelnour „verschwand Bashar aus dem Blickfeld. Wir sahen ihn erst 1996 wieder und er hatte sich verändert. Sogar seine Stimme war anders.“ Und trotz des Versuches, wonach der Erbe seinen Vater ersetzt, passt der Anzug – den Hafez so vorsichtig anlegte – seinem Sohn nicht gut genug. So beschrieb die ICG Bashars Herrschaft 2004: „Am Ende schien Bashar ein zögerlicher, aber trotzdem gewillter und aufstrebender Reformer, der erkennen musste, dass seine Langlebigkeit an die Stabilität des Baathistischen Regimes gekoppelt war. Dies aber ist an die Dauerhaftigkeit inländischer und regionaler Politiken gebunden.“

Perfide Reformversprechen, die von getäuschten westlichen Kommentatoren als „Damaszener Frühling“ etikettiert wurden, waren keime Wirklichkeit. Das Regime betrieb sein übliches Geschäft. Bashar glich den Mangel an Erfahrung dadurch aus, dass er noch autoritärer als der Vater auftrat. Nach Angaben von Roula Khalaf verschreckte er die Mitglieder der Alten Garde und „verkleinerte die inneren Kreise der Familie „ – zum Schaden der wichtigen muslimischen Unterstützung und seiner fabrizierten Rechtmäßigkeit.

Seine bemerkenswerteste Handlung war, ausschließlich auf den Iran zu setzen. Der schnelle Fall des Baath-Regimes in Bagdad 2003 (und die strategische Tiefe, die der Iran danach erlangte) erschütterte sichtlich das Vertrauen in die heilsame Wirkung Baathistischer Ideologie. Hafez, der die syrische Position als Kanal zur Hisbollah pflegte, spielte den Iran gegen andere Dynamiken wie die US-Interessen und israelische Versuche der Einflussnahme während der Oslo-Verträge aus. Die ungeschickte Neuausrichtung durch Bashar hatte zur Folge, dass Syrien an der iranischen Nabelschnur zu einer Radikalisierung anti-israelischer und anti-westlicher Rhetorik – zum Schaden einer politischen Option.

Am 15. März 2011 wagten es muslimische Stämme der südlichen Provinz Dera’a, gegen die willkürliche Verhaftung von 15 Kindern zu protestieren. Bashars Cousin, und Kopf des Sicherheitsdirektoriums Atif Najif befahl, auf die schutzlose Menge zu schießen. Der vorsichtig geschneiderte Anzug des Vaters platzte dank der Unfähigkeit des Sohnes aus den Nähten und der syrische Aufstand begann. Wichtigkeit der Muslime im Syrien nach Assad

Wir haben die Natur des Assad-Regimes als unnatürliche und daher autoritäre Herrschaft einer Minderheit über eine muslimische Mehrheit definiert, auf der vierzig Jahre lang herumgetrampelt wurde. Die fundamentale Handlung, die die politischen Zurechnungsfähigkeit in Form einer Regierung ermöglichen kann, ist die Anerkennung der Muslime als die wichtigste Gruppe Syriens. Sie sind die natürliche Mehrheit und werden unausweichlich die größte Quelle für die Legitimität einer kommenden Führung stellen. Das verabscheuungswürdige Zögern des Auslands, das einer angeblichen, unmenschlichen Vergeltung durch Muslime gegen Minderheiten zugeschrieben wird, ist unbegründet.

Andere, nicht-alawitische Minderheiten haben den von Muslimen geführten Aufstand zögerlich im großen Stil und offen unterstützt. Selbst im Nebel des Bürgerkrieges werden die Kampflinien vorwiegend von der von Muslimen geführten Opposition und dem alawitisch geführten Regime gezogen. Nach Angaben des ICG-Berichts „Syria’s Mutating Conflict“ waren regierungsfreundliche Reports über Gewalt muslimischer Oppositionsmitgliedern Minderheiten stark übertrieben. Zur Opposition gehören tatsächlich Angehörige dieser Minderheiten und – in selteneren Fällen – sogar Alawiten. So wurde ein oppositioneller christlicher Priester in dem Bericht zitiert: „Einige Christen wurden vom Regime bewaffnet, was Teil des Problems ist. Aber dies bleibt eine keine Minderheit. Die meisten Christen haben Angst, halten still oder machen sich aus dem Staub.“ Regierungsgegner haben den Angriff auf Christen durch bewaffnete Gruppierungen abgestritten: „Die Christen sind aus Homs geflohen, weil ihre Nachbarschaften durch das Regime beschossen wurden, nicht weil sie von der Opposition vertrieben wurden.“

Ein integraler Teil der Anerkennung der natürlichen Bedeutung der Muslime für die Zukunft Syriens ist die Anerkennung der Kurden, die den Nordosten des Landes bewohnen. Ironischerweise wurde die Region sich selbst überlassen, nachdem das Regime seine Kräfte einsetzte, um die unruhigen Provinzen im Süden zu befrieden. Das jetzige Scheitern des SNC, sich von den überholten arabistischen Umständen (die zur Krise führten) zu befreien und grundlegenden Forderungen der Kurdischen zuzustimmen und die syrischen Kurden politisch anzuerkennen, ist ein ernstes Problem.

Ein anderer Faktor ist die Notwendigkeit der Auflösung repressiver Staats-strukturen und dass die bloße Auswechslung des Staatschefs nicht als Lösung für die akute politische Krise gelten darf. Hier wird nicht um die Kontrolle des Staates gekämpft. Der Staat ist im Wesentlichen zusammengebrochen.

Das Ausmaß dieser staatlichen Umgestaltung muss groß genug sein, um den Willen der Syrer zu reflektieren. Versuche für einen Kompromiss auf Grundlage der Machtteilung im Libanon, die dort nach dem Ende des Bürgerkrieges in Kraft trat, wird nichts erreichen. Die Teilung von parlamentarischer Gewalt entlang sektiererischer Grenzen hinterlässt einen zersplitterten Staat. Der Iran könnte einen solchen Deal als Garanten ansehen, Syrien auch weiterhin als Durchzugsgebiet zur Hisbollah anzusehen. Das würde Libanons Instabilität nur auf Syrien ausweiten. Im Kontrast zu momentanen Versuchen in Libyen, die Verfassung aus der Zeit Gaddafis umzuschreiben, ist das Assad-Regime in die rechtsstaatliche DNS des Landes eingebrannt. Dies macht fundamentale Änderungen des Staates nötig.

Eine Balance zwischen einer starken Zentralregierung und ein föderalem Modell könnte sich als der beste Weg erweisen, die unterschiedlichen Elemente auszugleichen. Nach Ansicht von Bill Park vom King’s College habe der türkische Außenminister bereits „angedeutet, dass Ankara der Entstehung einer autonomen kurdischen Region in einem föderalen Syrien nicht notwendigerweise widersprechen würde“.

Jeder Versuch, ein Ende der Gewalt voranzutreiben, muss sicherstellen, dass ein syrischer Führer eine Legitimität hat, die das Assad-Regime niemals hatte. Dies ist entscheidend, um die Freiheit der Menschen zu gewährleisten. Außerdem muss die Präsenz von Ausländern innerhalb Syriens – insbesondere der libyschen Kräfte mit Bindungen zur Muslimbruderschaft – vorsichtig gehandhabt werden. Sie müssten entwaffnet werden, sobald das Regime gefallen ist. Solche Kräfte – auch wenn sie nur eine geringe Größe haben – können eine ernsthaft destabilisierende Kraft darstellen.

Spiegel für unsere Zeit

Syrien liegt im Herzen des sich dramatisch wandelnden Nahen Ostens. Der Zusammenbruch verrosteter Staatsstrukturen, die mit der Hilfe alter Ideologien erhalten wurden, führte in der Region zu volkstümlichen Aufständen. Der endgültige Erfolg des jetzigen Trends, alte Diktatoren durch alte „Islamisten“ zu ersetzen, muss von jenen Leuten bewertet werden, welche als erste einen Wandel forderten. Was wir in Syrien – in sich ein regionaler Mikrokosmos–, beobachten, ist eine Rückkehr der regionalen Geopolitik auf die realen Widersprüche, die der arabische Nationalismus zu ignorieren versuchte und so verschlimmerte.

Die Geopolitik des Nahen Ostens basiert auf Gräben. Von Kurdistan, über die Halbinsel bis Palästina erstreckt sich die Arena des Wettbewerbs; ein Zerrüttungsstreifen, der die moderne nahöstliche Geschichte definiert hat. Dieser Wettbewerb kann nicht länger als Frage von Herkunft – Türke, Kurde, Perser und Araber – verstanden werden. Die regionale Stabilität muss unter der realistischen Anerkennung natürlicher Dynamiken vor sich gehen. Eine freie und ermächtigte Bevölkerung ist der Schlüssel, um das regionale Gleichgewicht zu gewährleisten.

(iz). Mehr als 18 Monate nach Ausbruch der – anfänglich friedlich verlaufenden – Proteste gegen die Regierungspolitik in Syrien sind die Konfliktparteien in einem tödlichen Kampf verwickelt, an dem viele Akteuren teilnehmen. Nicht nur stehen sich in dem nahöstlichen Staat die – mittlerweile mit der Freien Syrischen Armee versehene – Opposition und das alte Regime des Assad-Clans und dem Staatsapparat unerbittlich gegenüber. Es brachen auch Spannungen entlang religiöser und ethnischer Trennlinien aus.

Die verschiedenen Formen der Gewalt insbesondere vom Regime haben erhebliche Opfer unter der Zivilbevölkerung geführt, die in dem bunt gemischten Land an vielen Stellen zwischen die Fronten geraten ist.

Darüber hinaus beteiligen sich Russland, der Iran, arabische Staaten, die Türkei und der Westen direkt wie indirekt an diesem Konflikt mit. Entscheidet sich doch in Syrien, so die mehrheitliche Meinung vieler Beobachter, ob der Iran auch weiterhin sein Netzwerk des Einfluss im Nahen Osten (der so genannte „schiitische Halbmond“) wird aufrechterhalten können. Die USA und Israel sehen im Kampf der Syrer gegeneinander die – unerwartete – Chance, Teheran zu schwächen, ohne den Iran direkt anzugreifen.

Über Chancen und Aussichten des bewaffneten Konfliktes, mögliche Einflussnahmen radikaler Gruppierungen aus dem Ausland und die Möglichkeiten einer Verhandlungslösung sprach die IZ mit Dr. Sadiqu al-Mousllie. Dr. Sadiqu al-Mousliie ist gebürtiger Syrer, 42 Jahre alt und Spezialist für Implantologie und Ästhetische Zahnheilkunde und Wohnhaft in Braunschweig. Er fungiert Mitglied des syrischen Nationalrats und des Revolutionsrat von Damaskus. Außerdem ist er ZMD-Beauftragter für das Land Niedersachsen und Sprecher der Islamischen Gemeinschaft Braunschweig. Für den Arzt sind die Chancen gering, dass es zu einem ethnischen Auseinanderbrechen – vorangetrieben durch Assad und die syrischen Kurden – des syrischen Nationalstaates kommen könnte. Er fordert aber die internationale Gemeinschaft auf, durch die Errichtung einer Flugverbotszone direkt einzugreifen.

Islamische Zeitung: Lieber Dr. Sadiqu al-Mousllie, was war der Anlass für den Ausbruch der gewaltsamen Auseinandersetzungen in Syrien? Warum waren die Syrer so unzufrieden in ihrem Alltag?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Man muss sich nur vorstellen, wir dieses Regime an die Macht kam: insbesondere der jetzige Machtinhaber Bashar al-Assad, der die Republik Syrien mehr oder weniger von seinem Vater „erbte“. Jener Hafiz al-Assad kam durch einen Putsch an die Macht und schaltete alles aus, was sich ihm in den Weg stellte. Oppositionelle wurden ins Gefängnis gesteckt, kamen dabei ums Leben oder bleiben bis heute „verschwunden“.

Das sind vierzig bis fünfzig Jahre Diktatur pur. Man konnte auch nicht darüber reden, denn alles musste im Sinne des Regimes dargestellt werden. Andernfalls hätte man als Oppositioneller gegolten und wäre auf den Schwarzen Listen des Regimes gelandet. Ganz abgesehen davon, was in Hama im Februar 1982 geschah, als zehntausende von Menschen getötet wurden. Damals wurde eine ganze Stadt zerstört, wobei die Schwäche der Medien verhinderte, dass dies weltweit öffentlich gemacht wurde. Nichtsdestotrotz wussten einige internationale Akteure von den Aktionen in Hama. Allerdings verkaufte das Regime seine Maßnahmen als Vorgehen gegen Extremisten und diese Tat somit stillschweigend geduldet.

Man kann nicht sagen, dass in Syrien Unzufriedenheit herrschte. Dort herrschte vielmehr Unterdrückung und Brutalität ohnegleichen, wie wir sie auch heute tagtäglich erleben können.

Islamische Zeitung: Zu Beginn seiner Amtszeit galt Bashar al-Assad als „Hoffnungsträger“ für mehr Demokratie …

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Die Leute haben gedacht, dass er – als Akademiker und als Mensch, der im Ausland gelebt hat – vielleicht besser agieren würde. Die Hoffnung bestand durchaus – sowohl im Inland wie im Ausland. Allerdings hat sich gezeigt, dass sich in Sachen Regime nichts geändert hat, sondern alles blieb wie bisher. Nur das Gesicht wurde ausgetauscht. Die Aktionen blieben die gleichen.

Selbst in den 12 Jahren, seitdem Bashar al-Assad an der Macht ist, konnte man nichts Spürbares erkennen. Man dachte während des „Damaszener Frühlings“, dass sich vielleicht etwas bewegt. Kurz darauf landeten viele seiner Teilnehmer, darunter oppositionelle Politiker, erneut im Gefängnis. Insgesamt hat Bashar al-Assad nichts gemacht, außer die Wirtschaft zu liberalisieren. Profitiert haben davon aber lediglich die enge Clique wie sein Cousin. Für die Bevölkerung hingegen wurde nichts getan.

Islamische Zeitung: Hat die Opposition nicht doch einen Fehler gemacht und zu früh auf Gewalt gesetzt?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Die Bevölkerung hat keineswegs mit der Gewalt angefangen. Betrachten wir die Geschichte der Protest: Die Menschen gingen in den ersten beiden Wochen auf die Straße, um gegen die Regierungspolitik zu demonstrieren, aber sie forderten nicht dessen Absetzung oder den Rücktritt Assads. Sie verlangten Reformen. Erst später entwickelte es sich derart, als das Regime mit Panzern und Schüssen auf Zivilisten und die Protestierenden reagierte. Daraufhin wurde der Rücktritt des Präsidenten und der Sturz des Regimes gefordert.

Spricht man jetzt von „Waffen“ und „Militanz“, muss man ganz genau hinsehen und hinhören. Erst sechs oder sieben Monate nach Beginn der Proteste – sprich: im Oktober 2011 – kam es erstmals langsam zu einem bewaffneten Widerstand. Beziehungsweise, es kam immer mehr zu einem Anwachsen der „Freien Syrischen Armee“ durch desertierte Soldaten. Es waren ja keine Zivilisten, die sich bewaffneten, sondern Soldaten, die sich vom Regime distanzierten. Sie waren leicht bewaffnet. So kamen in lokalen Koordinationskomitees zusammen und diese natürlich irgendwann einmal auch notwendig. Wenn man auf die Menschen schießt, müssen sie sich halt verteidigen.

Übrigens, selbst Bashar al-Assad hat diese Tatsache eingeräumt. In seiner vorletzten Rede sagte er selbst, dass die Proteste der ersten sieben Monate in Syrien völlig friedlich waren.

Islamische Zeitung: Was ist die politische Vision der Opposition und was für einen Zusammenhalt hat sie?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Wir wollen ein Syrien, das demokratisch und frei ist. Einen zivilen Staat, und keinen religiösen, wie manche behaupten. Wir wollen ein Syrien für alle – ungeachtet ihrer ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit. Einen Rechtsstaat mit einer Verfassung, mit der sich alle Syrer identifizieren und heimisch fühlen können. Wir möchten die gleichen Rechte und gleichen Pflichten für alle Syrer auf dem Boden Syriens.

Islamische Zeitung: Wie läset sich das damit in Einklang bringen, dass es mittlerweile einige radikale Elemente innerhalb Syriens gibt? Ist die Opposition nicht längst – wie auch manche Journalisten vor Ort meinen – von Salafisten instrumentalisiert wurden? Und führt dies nicht dazu, dass diese Extremisten andere davon abschrecken, mit der Opposition zu kooperieren?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Syrien ist ein Land mit 23 Millionen Menschen, die natürlich nicht alle die gleiche Meinung haben. Wir können aber nicht sagen, dass die Wahhabiten oder irgendwelche Gruppierungen die syrische Bevölkerung instrumentalisieren würden. Wenn die Oppositionellen vor Ort agieren – sei es bei friedlichen Protesten, die es immer noch gibt oder bei militärischen Aktionen durch die Freie Syrische Armee –, fragen wir die Menschen nicht nach ihrer Ausrichtung, wenn sie gegen das Regime arbeiten. Sie wollen ihre Freiheit und jeder soll in Syrien das Recht haben, seine Meinung kund zu tun. Wir wollen auch nicht jedes Mal, wenn wir eine Aktion machen, die Gesinnung der Leute überprüfen. Es gilt Syrien ist für alle Syrer.

Islamische Zeitung: Journalisten, die nicht im Verdacht stehen, mit dem Regime zu sympathisieren und die sich illegal in Syrien aufhalten, berichten von Übergriffen auf Zivilisten durch solche Gruppen … Es wird ja wohl kaum sein, dass diese alle lügen.

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Wissen Sie, in solchen Momenten ist es so, dass Leute schlecht beziehungsweise falsch vorgehen. So etwas kann man nicht gutheißen. Wir haben auch als Opposition verurteilt, wenn gegen Zivilisten vorgegangen oder gegen demokratischen Prinzipien verstoßen wird. Man muss aber auch auf der anderen Seite sehen, dass das Regime gezielt gegen die Proteste und Opposition arbeitet, um deren Ruf schlecht zu machen.

Wir wissen auch, dass Gruppierungen im Namen der Freien Syrischen Armee, aber tatsächlich im Auftrage des Regimes handeln. Sie agieren mit Hilfe der Geheimdienste. Dazu kam es in mehreren Städten; nicht zuletzt in Aleppo, wo sich diese Formationen den Kämpfen gegen das Regime angeschlossen und dort plünderten beziehungsweise die Menschen bestohlen haben. Sie haben gesagt, dass dies im Namen der Freien Syrischen Armee geschieht, um die Bevölkerung gegen diese aufzuhetzen.

Ich sage nicht, dass die Opposition alles richtig macht, aber ich weiß auch, dass sie einen Korrekturmechanismus entwickelt hat. Die Freie Syrische Armee hat solche Taten verurteilt. Wo es zu diesen kommt, wird nachgeprüft, wer sie begangen hat. Das kann von keiner oppositionellen Gruppierung gutgeheißen werden.

Islamische Zeitung: Ihre Heimat hat eine sehr lange Tradition der Duldsamkeit gegenüber religiösen Minderheit. Sie glauben also nicht, dass die Existenz radikaler Gruppen diese Toleranz in Syrien gefährden könnte?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Diese Gruppierungen werden auf die eine oder andere Art und Weise vom Ausland bestärkt. Man sollte diese Wege der Unterstützung ebenfalls betrachten. Deswegen sollte die internationale Gemeinschaft agieren. Leider schweigt sie seit langer Zeit! Wir haben bereits vor einigen Monaten gewarnt – bereits 2011 –, dass die internationale Gemeinschaft schneller reagieren müsse, um solche Tendenzen zu unterbinden.

Trotzdem bin ich auch zuversichtlich, dass unsere syrische Bevölkerung so ein hohes Bewusstsein hat, dass sie dergleichen nicht zulassen wird. Die gelebte Toleranz wird von Syrern seit Jahrhunderten praktiziert – Haus an Haus – und es gab nie Probleme. Mit Sicherheit muss das eine oder andere auf den richtigen Weg gebracht werden, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass die Syrer dies handhaben können.

Islamische Zeitung: Wie bewerten Sie eine Intervention seitens Frankreichs, der Türkei oder der USA?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Wir, im Syrischen Nationalrat und auch die Kräfte der oppositionellen Gruppierungen, verlangen eine Intervention seitens der Weltgemeinschaft. Nicht in Form von Bodentruppen. Das brauchen wir nicht, da es genug Soldaten gibt, die sich von der Armee getrennt haben. Es gibt auch die syrischen Oppositionellen, die das in die Hand nehmen können.

Wir brauchen akut eigentlich eine Flugverbots- und eine Sicherheitszone; an der syrisch-türkischen, aber auch an der jordanischen Grenze. Hier können die Menschen einen sicheren Raum finden, sodass sie weit weg von den Bombardierungen durch das Regime ist.

Islamische Zeitung: Was ist für die Zukunft Syriens? Befürchten Sie einen endlosen Bürgerkrieg, bei dem jeder gegen jeden kämpft?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Das sind zwei Fragen. Das Regime hat seit Monaten immer wieder versucht, die Einheit der syrischen Gesellschaftsstruktur zu zerschlagen, was ihm nicht gelang. Man hat in der Vergangenheit immer wieder Massaker in bestimmten Orten mit der Hoffnung verübt, dass so die Leute durch die Spannung gegeneinander aufgehetzt werden. Dergleichen geschieht beispielsweise in einem Dorf mit einer sunnitischen Bevölkerung, das von einem alawitischen benachbart ist. Es wird dann versucht, beide Seiten gegeneinander aufzuhetzen. Die Syrer haben immer wieder ein sehr aufgeklärtes Kollektivbewusstsein. Und wir haben bei solchen Versuchen immer versöhnend eingegriffen. Es gab mittlerweile acht oder neun Massaker, die das Regime mit solch einer Stoßrichtung durchgeführt hat.

Natürlich führt das Vorhandensein von Waffen dazu, dass verschiedene Gruppierungen gegen einander kämpfen, aber wir wissen, dass die Opposition, auch die Freie Syrische Armee, organisiert ist. Natürlich mache ich mir als Syrer auch Sorgen um die Zukunft. Wir müssen daran arbeiten, ein solches Szenario zu vermeiden. Dafür brauchen wir unsere Freunde in der internationalen Gemeinschaft, die eigentlich schnell agieren müssten. Leider hat die Welt bisher im Wesentlichen versagt. Es wurde viel geredet, aber wenig getan.

Islamische Zeitung: Wäre ein sofortiger Waffenstillstand nicht das Beste für Syrien?

Dr. Sadiqu al-Mousllie: Man muss sich fragen, wer denn die Waffen niederlegen sollte. Die Freie Syrische Armee hat bisher nur auf Angriffe durch das Regime reagiert. Das Regime macht aber keinen Unterschied zwischen Zivilisten oder Bewaffneten Menschen und beschießt Häuser auch. Wer hat denn die Feuermacht in Syrien? Wer hat die Waffen, Panzer und Raketen? Das Regime, das mit aller Kraft von Russland und vom Iran unterstützt wird, hat sie. Bis heute kommt es noch zu Waffenlieferungen.

Die Freie Syrische Armee und die Opposition haben in den ganzen Monaten – während der Annan-Mission – eine Feuerpause akzeptiert. Das Regime hat diese nicht getan und weitergemacht. Seine bewaffneten Einheiten und Panzer waren auf den Straßen. Manche Ortschaft wurde in dieser Zeit komplett zerstört. Wir haben in diesem Fall beobachten können, was das Regime will. Es kümmert sich überhaupt nicht um die ganzen Verhandlungsangebote.

Wir müssen nur einen Blick auf die Chronik der Ereignisse werfen. Assad kümmert sich überhaupt nicht um die internationale Gemeinschaft. Am Anfang der Auseinandersetzungen wurden täglich 10-20 Menschen getötet. Dann steigerte es Sicht auf 30-40 erhöht. Zum Zeitpunkt der Mission der Arabischen Liga waren wir bei täglichen Opferzahlen von 50-60 Menschen. Als die Annan-Mission anfing, lag der Blutzoll bei 80-100. Nach deren Ende sprechen wir von 200-300 Menschen, die pro Tag ums Leben kommen. Assad hat gesehen, dass die Weltgemeinschaft über die letzten 18 Monate nichts Entscheidendes gemacht hat, und daher die Zahl seiner Opfer kontinuierlich gesteigert.

Das Regime wird überhaupt keine Lösung mehr annehmen. Und es macht auch keinen Sinn, mit einer Regierung, die so viel Blut vergossen hat, politisch zu sprechen.

Islamische Zeitung: Lieber Dr. al-Mousllie, vielen Dank für das Gespräch.

„Warum, frage ich mich die ganze Woche in Azaz, macht sich 2012 nicht das junge Europa auf den Weg nach Syrien, wie es das 1936 nach Spanien aus allen Ländern Europas tat, um dort den Faschismus zu bekämpfen?“

Azaz, Sept. 2012 (iz). „Welcome to free Syria“, heißt es enthusiastisch an der türkisch-syrischen Grenze. Und der neue Staat soll so schnell entstehen, dass man keine Zeit hatte, Leute aus der Etappe zu besorgen, die ordentlich Englisch gelernt haben in einem Land, in dem lange Zeit das Französische bevorzugt wurde. Immerhin war Syrien zwischen den Weltkriegen französisches Mandatsgebiet.

So leuchtet uns das große Plakat hinter den langen türkischen Immigrations- und Zollgrenzbefestigungen entgegen, auf dem es heißt: „Free SYRIA REPABLIC“. Und auf dem nächsten riesengroßen Plakat in lateinischen Lettern, die in dem arabischsprachigen Syrien nicht die Regel sind, steht es in ähnlich großen Buchstaben „Welcome in SAFTY“.

Das mindert nicht die bebend freundliche Atmosphäre, die den seltenen Besuchern am ersten Übergang entgegenschlägt, der von der FSA, der Free Syrian Arm (Freie Syrische Armee), erobert wurde. Die Spuren der Kämpfe um dieses weitläufige – und als Übergang zum wohl wichtigsten unmittelbaren Nachbarland Syriens strategisch wichtige Areal – sind noch zu spüren.

Ganz sympathisch hört die neue syrische Widerstands-Bewegung nicht zu stark auf die westlichen Anforderungen, die ja viel Verlegenheit verbergen. Verlegenheit darüber, dass alles in der Syrienpolitik zwischen Washington und Jerusalem abgemacht wurde. Die Rolle von Russland und China ist dabei nicht so groß, wie uns weisgemacht wurde, denn natürlich spielt die israelische Politik auf der Klaviatur der alten Diktatoren-Kumpanei.

Es gibt mittlerweile eine Kommandostruktur der FSA-Einheiten, die von acht Leuten aus dem syrischen Widerstand gebildet wird und jetzt die Operation in und von Aleppo aus leitet. Die Opposition versucht jetzt auch, einen zivilen Widerstand und eine Übergangsverwaltung aufzubauen. Ausdrücklich zivile Personen leiten das politische Büro der FSA in Azaz und den Zoll- und Pass-Übergang nach Kilis in die Türkei. Die Stimmung und Freude in der Stadt Azaz ist einzigartig. Jeder zeigt sich freundlich, jeder ist ein Redner, es herrscht Revolution und Befreiungsstimmung. Jeder von denen, die geblieben sind – nach unserer Schätzung 60 Prozent –, hält sich zu Recht für einen Teilhaber der Gründung des freien Syriens.

Es ist eine Revolution der jungen Leute in einer Gesellschaft, in der immer noch die Alten, die Großväter das Sagen hatten. Erkennbar wird dies in der Klinik in der Stadtmitte von Azaz, die typischerweise von einem Tausendsassa geleitet wird, dem Anästhesie-Krankenpfleger Dr. Anas Hiraki. Akademisch ist Anas natürlich kein Doktor, aber hier ist er mehr als ein Doktor. Er ist nicht nur in Azaz geblieben, er schläft jede Nacht im Krankenhaus. Seine Familie lebt und überlebt in Deraa, der Hauptstadt der Revolution, von der sie am 17. März 2011 ausging. Würde man Dr. Anas als Kandidaten zum ersten Präsidenten der freien arabischen Republik Syrien vorschlagen, er würde gewählt. Gläubig, aber nicht extrem, fastet er am 6. September (Donnerstag) für den Sieg in Aleppo. Und siehe da, der Samstag, der 8. September beginnt mit der Nachricht, die alle ganz glücklich macht: Die FSA hat in Aleppo die größte Kaserne eingenommen mit einem riesigen Arsenal an Waffen.

Eine heftige Stehauf-Mentalität hat Azaz ergriffen. Noch ist hier nichts entschieden, wie in Syrien nichts entschieden ist, aber alle nehmen diese Entscheidung schon vorweg. Geschäftsbesitzer rühren den Zement an, um ihr zerstörtes Geschäftshaus wiederaufzubauen. Photos auf der Strasse von dem strahlenden jungen Bashar al-Assad werden wütend zertrampelt. Es ist noch alles in der Schwebe: Sieben Kilometer von Azaz entfernt hält die Regierung den Hubschrauber-Flugplatz, der aber nur noch aus der Luft versorgt werden kann. Er ist umzingelt von Kämpfern der FSA, die aber den Ring nicht zuschnüren können; dafür fehlen ihnen die schweren Waffen.

Es ist möglich, dass die Assad-Propaganda gleich zwei dicke Nachrichten bis in unsere Medien hinein hat streuen können, die bei uns bereitwillig aufgegriffen wurden, ohne dass sie eine Grundlage in der Realität hätten. Die ausländischen Truppen, die sich hier einfinden sollen, suchen wir vergebens. Wir finden nicht einen. Dagegen verfügt der Kommandeur der FSA-Einheiten kaum über die schweren Waffen, die ihm angeblich aus der Türkei, Saudi Arabien, Qatar oder vom CIA bereitwillig gegeben worden seien. Der FSA-Kommandeur Abu Ibrahim hat mit seinen 1.500 Kämpfern – davon 85 Prozent aus den zivilen Rängen der Bevölkerung – nur jene Waffen, die die Freie Syrische Armee der Regierungsarmee gestohlen oder weggenommen hat.

Man kann mit dem eindrucksvollen Kommandeur Abu Ibrahim über alles reden. Wie viele Soldaten hat er bisher verloren? 41, sagt er ganz traurig, und alle 41 habe er vor seinen Augen fallen gesehen. Bereitwillig sagt er auf die Frage, wie gefährlich für ihn das Leben ist: Auf seinen Kopf sei die Summe von umgerechnet drei Millionen Euro ausgesetzt worden. Ja, räumt er ein, es gäbe Dschihadisten, die seien aber eine kleine Minderheit von fünf Prozent und man würde auf sie einwirken, weil niemand ihre Politik mitmachen wolle.

Mit den Kurden zieht man ebenfalls eine neue Linie: Sie sind beim Befreiungskampf willkommen, aber nur, wenn sie Syrien-zentiert sind, und nicht, wenn sie eine türkische Agenda haben. Mit der PKK hat man nichts am Hut, die wurde von Assad als letzte Reserve des Regimes ausgerüstet. Und sie stört auch die so guten Beziehungen zur Türkei. Deshalb sind die Fragen über das künftige Verhältnis zu den Kurden noch offen. Die Kurden selbst haben elf verschiedene Gruppierungen. Nach Meinung von Kommandeur Abu Ibrahim sollten sie sich selbst erst mal richtig einigen.

Die vergleichsweise kluge Politik der Türkei wurde bisher nicht ausreichend gewürdigt. Nicht nur, dass bisher fast alle Flüchtlinge aufgenommen worden sind, es wird auch jetzt die Grenze für humanitäre Transporte geöffnet. Die türkische Hilfsorganisation IHH versorgt die mittlerweile 5.000 Flüchtlinge auf der syrischen Seite der Grenze.

Warum, frage ich mich die ganze Woche in Azaz, macht sich 2012 das junge Europa nicht auf den Weg nach Syrien, wie es das 1936 nach Spanien aus allen Ländern Europas tat, um dort den Faschismus zu bekämpfen? Unter den heutigen Bedingungen der Mobilität, von Facebook und von Flugverkehr müsste das alles viel leichter sein als zu Zeiten George Orwells und Willy Brandts. Sind wir alle Waschlappen geworden? Haben wir keine Phantasie mehr? Was, wenn morgen 200, übermorgen 300, dann die nächste Woche 4.000 junge Europäer mit dem gesamten EU-Parlament, mit jungen Vertretern der Gewerkschaften und der Parteien der Pfadfinder und der Kirchen, der Moschee- und Kirchengemeinden sich aufmachen, nach Syrien gingen, um das Land für die Freiheit und die Zukunft der Menschheit zu retten?

Wenn man heute in Azaz George Orwell und Arthur Koestler liest, wird einem klar, dass daraus nichts wird. Es sind die Versicherungs- und Rückversicherungsregeln, die den jungen Europäern den Weg versperren.

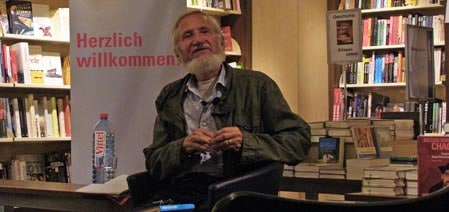

Es finden sich überall – und immer wieder – Menschen, die sich nicht auf einen Aspekt festlegen lassen. Selbst, wenn sie durch diesen bekannt werden. Eines der prägenden Beispiele für einen solchen Charakter ist der Journalist, humanitäre Helfer und Aktivist Rupert Neudeck. Neudeck zeichnet sich – von seinem Einsatz von Andere einmal ganz abgesehen – durch die Breite seiner Bildung aus, die auch vor dem zeitgenössischen Islam-Diskurs nicht Halt macht.

Er ist Journalist, Autor, Gründer des Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte e.V. und Vorsitzender des Friedenskorps Grünhelme e.V. International bekannt wurde er 1979 durch die Rettung tausender vietnamesischer Flüchtlinge im Chinesischen Meer mit der Cap Anamur. Bis 1998 gehörte er dem Vorstand des Komitees Cap Anamur an, danach wurde er Sprecher der Hilfsorganisation. Im April 2003 wurde er zum Mitbegründer und Vorsitzenden des internationalen Friedenskorps Grünhelme e.V. Nach 2002 setzt sich Neudeck auch mit der Lage in Israel/Palästina auseinander. Eine der Früchte davon war das Buch „Ich will nicht mehr schweigen“.

Die IZ traf ihm im Rahmen einer Buchvorstellung in der Kölner Buchhandlung Ludwig. Kurz nach dem Interview war Neudeck erneut unterwegs – dieses Mal in Richtung Türkei, wo er sich gemeinsam mit dem Verein Grünhelme und Cap Anamur an der Vorbereitung für Hilfsmaßnahmen beteiligen will.