IZ-Reiseblog: Im toskanischen Arezzo, dem Geburtsort von Petrarca kann es zu überraschenden Begegnungen kommen.

(iz). Auf jeder Reise gibt es Überraschungen, man erinnert sich wieder an alte Reiseerlebnisse, steuert – manchmal ohne ein konkretes Ziel – den geheimnisvollen Gesetzen des Unterbewusstseins folgend, nach rechts oder links und findet sich wieder in neuen oder alten Bedeutungszusammenhängen.

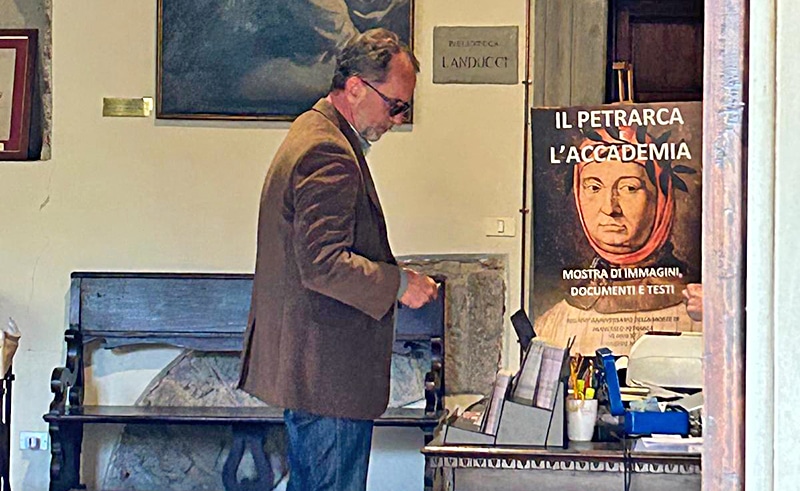

Foto: A. Rieger

Im Geburtshaus von Petrarca

Arezzo ist eine Stadt, die reich an Geschichte, Kunst und Kultur ist. Sie strahlt in der wunderschönen toskanischen Landschaft, die sie umgibt, eine ruhige Schönheit aus. Trotz ihrer zahlreichen historischen Monumente ist sie weniger touristisch überlaufen als andere Städte der Toskana, was ihr eine besondere Atmosphäre verleiht. Kurzum, uns gefällt es hier. Und, was wir zuvor nicht wussten: In der Stadt befindet sich das Geburtshaus des Dichters Petrarca.

Bei dem Besuch der Gedenkstätte denken wir an eine unserer Reisen nach Südfrankreich zurück. In Fontaine-de-Vaucluse befindet sich ein Haus, das der Dichter in seinem Exil nutzte, traumhaft gelegen in der Nähe einer Steilwand, aus dem ein eiskalter Fluss, die Sorgue, schießt.

Die erste nach-antike Naturbeschreibung

Legendär ist eine Unternehmung Petrarcas im Jahr 1336: Die Besteigung des Monte Ventoux gilt als ein Ereignis und wird oft als Beginn einer neuen Epoche der Reiseerfahrung betrachtet. Es markiert einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie Menschen das Reisen und den Aufenthalt in der Natur erlebten, und spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte des Humanismus und der modernen Reiseliteratur.

Der Gipfel des Berges liegt etwa 1912 Meter über dem Meeresspiegel, und der Aufstieg war damals keine kleine Unternehmung, sondern ein Abenteuer. Was diese Besteigung so besonders macht, ist nicht die physische Anstrengung, sondern vor allem die geistige und philosophische Bedeutung. Petrarca beschrieb seine Wanderung in einem Brief an seinen Freund Francesco Nelli, der 1356 veröffentlicht wurde.

In diesem Brief reflektiert er den Aufstieg, geht aber über die Schilderung der physischen Erfahrung hinaus. Auf dem Gipfel angekommen, blickt er auf das Tal zurück und hat eine tiefgreifende introspektive Erkenntnis. Der Berg wird für ihn zu einem Symbol für das Streben des Menschen nach geistiger und seelischer Erhebung. Der Gipfel wird nicht nur als physisches Ziel erlangt, sondern verwandelt sich in ein Zeichen für das Verlangen nach höherem Wissen und Einsicht.

Er schreibt an Nelli: „Als ich den Gipfel des Berges erreichte und die weitläufige Aussicht erblickte, überkam mich das Gefühl, als sei der Mensch in seinem Streben nach Wissen und Erhöhung nie wirklich zufrieden. Und es erscheint mir, dass die beste Reise die ist, die uns mit uns selbst und der Wahrheit in Einklang bringt.“

Dies ist nicht nur ein literarischer Moment, sondern eine frühe Darstellung dessen, was später die moderne Vorstellung von Reisen ausmachen sollte – die Bewegung von einem Ort zum anderen und auch die Suche nach innerer Klarheit und Selbsterkenntnis. (Es geht nicht um die selbstvergessene Erfahrung, die wir heute „chillen“ nennen.)

Foto: Alexander Henke, Unsplash

Reisen aus dem Selbst heraus

Früher waren Reisen oft religiös oder militärisch motiviert. Reisen bedeuteten meist Pilgerfahrten oder Kriegszüge. Was Petrarca beschreibt, ist eine Art von Exkursion, die mehr auf dem Selbst und der geistigen Erhöhung basiert. Sie wird zu einem persönlichen Erlebnis, zu einer Möglichkeit der Reflexion und Selbsterkenntnis. Der Berg wird als ein metaphorischer „Ort der Wahrheit“ betrachtet, der für den Reisenden zu einer inneren Erhebung führt.

Petrarca begreift das Reisen als einen Weg zu einer besseren Einsicht der eigenen Seele und der Natur. Damit öffnet er, im Vergleich zu Dantes „Göttlicher Komödie“, die wir in Florenz kennengelernt haben, einen anderen Erfahrungshorizont. Es gibt einen Unterschied, zwischen der Erkenntnis, die wir aus theologischen Büchern gewinnen und den eigenen Erfahrungen auf unserem Weg.

Islam – Einheit durchzieht die ganze Existenz

Uns erinnert die Episode an eine der Segnungen des Islam, der, in dem Bekenntnis der Einheit, auf die scharfe Trennung von Diesseitigem und Jenseitigem verzichtet. Letztendlich sind wichtige spirituelle Erfahrungen an jedem Ort dieser Erde möglich. Wichtig ist, unterwegs die Erwartung auf die entscheidenden Momente hochzuhalten.

Am Abend setzen wir uns in eine stille Ecke der Piazza Grande und bewundern im Abendlicht das einmalige Ensemble, gebildet von Bauwerken aus verschiedenen Epochen.

Neben uns setzt sich eine Mutter mit ihren zwei Töchtern. Sie unterhalten sich fröhlich, die Dialoge sind überaus wortreich. Sie werden in einer uns zunächst unbekannten Sprache geführt. Schließlich fragt die Frau uns in Englisch, ob wir uns gestört fühlen.

„Aber nein!“ antworten wir.

Schließlich gehört dies zum bunten Leben in Italien.

„Und“, fügen wir hinzu, „wir mögen die Sprache!“

„Sie mögen hebräisch?“, wundert sich die Frau und fragt, woher wir kommen.

„Aus Deutschland!“

Die Töchter mischen sich nun ein. „Wir lieben Deutschland! Wir mögen deutschen Rap!“

Die Frau wechselt – zu unserer Überraschung – selbst ins Deutsche und berichtet von ihrem zweijährigen Aufenthalt in Deutschland. Etwas ernster setzt sie fort, dass ihr Großvater väterlicherseits von dort geflohen sei. „Schönwetter“, fügt sie hinzu, sei der Familienname. Ein Name, der in uns hineinfällt, während sich die Familie freundlich verabschiedet.

Foto: Bundesarchiv, Bild 183-R15883 / Unbekannt / CC-BY-SA 3.0

Wir unterhalten uns über die kurze Begegnung und die Imaginationen, die Bedeutungszusammenhänge, die sie ausgelöst hat. „Kann das Verhältnis der Deutschen zum Thema Israel jemals völlig unbefangen sein?“ Unser Gespräch passt zu dem Thema, das mich schon länger beschäftigt und ich für nächste Ausgabe der „Islamischen Zeitung“ plane: Thomas Mann und das Judentum. Im Reisegepäck liegen die entsprechenden Bücher bereit.