In Sachen Wissen war In manchen Perioden die Bewahrung das wichtigste für die Muslime, in anderen Handlung oder seine Verbreitung.

‚Abdullah ibn Al-Mubarak sagte: „Der Anfang des Wissens ist Absicht, dann Zuhören, dann Verstehen, dann Handlung, dann Bewahrung, und dann Verbreitung.“ (zitiert nach Qadi ‚Ijad, Tartib Al-Madarik)

(iz). Diese sechs Stadien von Wissensaneignung, -verwirklichung und -weitergabe kennzeichnen die höhere Bildung des Islam seit der Zeit der Prophetengefährten. Die individuelle wie soziale Verantwortung für die Verwirklichung jeder Stufe war nach Zeit und Ort verschieden.

In manchen Perioden war die Bewahrung das wichtigste für die Muslime, in anderen Handlung oder Verbreitung von Wissen. Nichtsdestotrotz sind alle (von der Absicht des Schülers bis zur Übermittlung durch den Lehrer) miteinander verbunden und können nicht getrennt voneinander existieren.

Betrachten wir die Lage junger Muslime und ihrer Suche nach Wissen, dann sollten wir uns an diesen Vermittlungsprozess erinnern. Jede Erkenntnis – und jede Handlung – beginnt mit der Absicht. Die Vermittlung von Wissen ist eine wechselseitige Beziehung; nicht nur zwischen Schülern und Lehrern, sondern auch zur Gemeinschaft als Ganzer.

Eine Betrachtung dieser Phasen zeigt auch, wie ihre Bedeutung in praktischer Hinsicht einzustufen ist, um den erzieherischen Aussichten kommender Generationen gerecht zu werden. Wir müssen uns auch fragen: Was sind die Möglichkeiten für junge Muslime, die heute Wissen wollen?

Welche Gegebenheiten braucht es, in denen „Zuhören, Verstehen, Handlung, Bewahrung und Vermittlung“ möglich sind? Wissen beginnt mit der Absicht, es zu erwerben. Daraus folgert die nächste Frage: Wie wichtig ist Bildung für junge, europäische Muslime, die am Anfang ihrer Bemühungen stehen?

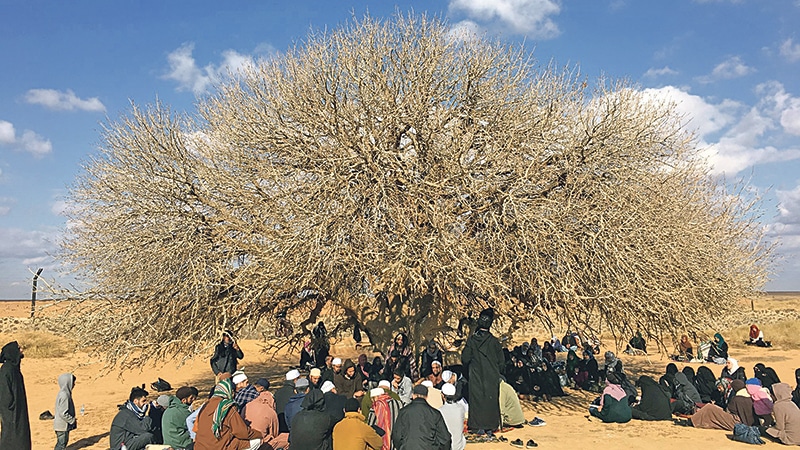

Foto: IZ Medien

Wissen braucht Absicht

Der Prophet, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, sagte: „Wahrlich, die Taten sind entsprechend den Ansichten.“ Ich möchte hier nicht wiederholen, was klassische Gelehrte über Bildung und Absicht sagten, sondern eher die Art Fragen stellen, die unser Verständnis dafür erweitern, welche Absichten via-á-vis der Bildungslage im heutigen Europa nötig sind.

Es gibt hier zwei wichtige Aspekte. Der eine ist, dass die Bildung junger Muslime im Wesentlichen eine Frage dynamischer Gemeinschaften ist. Dazu zählt, dass ihnen die Kompetenz gegeben wird, zu lehren und das erworbene Wissen mit Leben zu erfüllen.

Der andere Aspekt ist die Notwendigkeit von ganzheitlicher Bildung, die nicht nur die Schaffung von Gelehrten in den traditionellen Wissenschaften zum Ziel hat. Vielmehr braucht es Gelehrte aller Wissenszweige, die für die wachsende muslimische Gemeinschaft in Europa von Nutzen sind.

Das „islamische“ Element im Schlagwort der „islamischen Erziehung” wird nicht einfach nur durch Lehrinhalte festgelegt, sondern auch dadurch, wie, wo und warum gelehrt wird. Nicht nur Themen sind „islamisch“, sondern viel mehr noch ihre Absicht, die Vermittlungsmethode und die Realisierung dieses Wissens.

Es ist daher entscheidend, dass wir Zugang zu Bildungseinrichtungen und lebendigen Gemeinschaften haben, in denen das geschehen kann. Die traditionellen Wissenschaften müssen gelehrt werden – wir brauchen neue Generationen europäischer ‚Ulama; aber auch neue Generationen, die in Geschichte, Philosophie, Literatur, Politikwissenschaft etc. versiert sind.

Die Absicht kann nicht nur die Schaffung von Bildungseinrichtungen für Muslime in Europa sein. Sie muss auch zum Entstehen einer Gemeinschaftskultur führen, in denen jedes Wissen bejaht und als natürliche Komponente der Schaffung eines lokalen Islam vermittelt wird. Natürlich muss alles mit dem Qur’an und den klassischen Wissenschaften des Dins beginnen.

Zuhören – Istima‘

Wir sollten uns der Tatsache bewusst sein, dass traditionelle Erziehung – entsprechend der überlieferten Methoden – nicht im Kontext eines modernen universitären Auditoriums stattfinden kann – auf keinen Fall aber ohne erhebliche Komplikationen. Das Medium mag nicht vollkommen dessen Inhalt sein, aber es beeinträchtigt ihre Übermittlung. Das Medium formt den Sender und den Empfänger des Inhalts.

Das soll nicht bedeuten, dass wir einfach so die Umgebung zurückweisen könnten, in der wir leben. Das gleiche gilt für die uns umgebende Technologie. Die Mehrheit der jungen Muslime wird mehrheitlich in den Denkmustern der modernen Bildung erzogen. Dazu gehören Universitäten und Technologie. Wir müssen diese Realität anerkennen. Aber zugleich ist sie eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Nur eine junge, gebildete Generation, die ihre eigene Zeit versteht, wird dem gewachsen sein.

Ein Beispiel dafür ist die rapide zunehmenden online-Seminare, -Kurse und andere Gelegenheiten, um sich Wissen der islamischen Tradition anzueignen. Es fehlt gewiss nicht am Wunsch, den Gelehrten des Islam zuzuhören – sei es online oder auf einer Veranstaltung.

Die Gefahr besteht allerdings, dass das zu einer anderen Form von Unterhaltung wird und der Lernprozess mit dem dem Zuhören endet. Erziehung als Entertainment hat sich als nützlich bei der populären Verbreitung von islamischem Wissen erwiesen. Aber dies kann die tiefe Suche nach Erkenntnis nicht ersetzen, die Jahre der Aneignung braucht.

Hier stehen wir vor der Herausforderung der Technik, die – auf die gleiche Art und Weise wie die moderne Universität – dazu tendiert, Wissen zu vergegenständlichen. Es wird von seinem lebendigen Kontext getrennt und ohne eine gründliche Begegnung mit dessen essenziellem Zweck und seiner Bedeutung angeboten.

Zuhören (Istima‘) impliziert eine beiderseitige Beziehung zwischen Lehrer und Schüler. Dabei hört der letztere anfänglich zu. Hier wird auf Erfahrung beruhendes Wissen weitergegeben. Das Verhältnis ist vergleichbar mit der Beziehung eines Meisters zu seinem Lehrling.

Dies ist die Bedeutung des arabischen Wortes für Erziehung, „Tarbija“, oder die aktive Pflege von Wachstum. Es ist auch die Bedeutung eines anderen arabischen Wortes, „Ta’dib“, die Einimpfung von Adab – eine äußere und innere Verfeinerung dank der Übertragung von Wissen.

Meine Erfahrung – sowohl mit dem Studium an europäischen Universitäten, als auch in muslimischen Zusammenhängen – hat meinen Eindruck verstärkt, dass der Hauptunterschied nicht in dem besteht, was gelehrt wird.

Vielmehr besteht er empirischen Verständnis, das von muslimischen Lehrern vermittelt wird. Einem Lehrer zuzuhören kann nicht in einem Klassenzimmer stattfinden, in dem Wissen von der gelebten Realität getrennt ist und nur vorgetragen wird. Ist dies der Fall, dann enden wir mit einer ähnlichen Situation, in der Erziehung zu Unterhaltung wird und in welcher der Prozess von Verstehen, Anwendung und Vermittlung verfälscht wird.

Es ist möglich zu sagen, dass Erziehung darum kreist, den Schüler an einen Ort des Lernens zu bringen. Dieser Akt besteht in seiner Unterweisung, wie er Wissen sucht, es sich aneignet und existenziell erfährt. Wenn der Schüler den Zustand oder den Ort des Lernens nicht erreicht (an dem sich Erziehung unabhängig vom Lehrer fortsetzt), dann gibt es keinen Übergang zur nächsten Phase.

Foto: Tassii, iStockphoto

Verstehen – Fahm

Verstehen („Fahm“ auf Arabisch) wird von den klassischen Lexikographen als „Vorzüglichkeit des Intellekts in Anbetracht seiner Fähigkeit, das in Frage kommende Thema der Untersuchung schnell zu verstehen“ definiert.

Der Zustand der muslimischen Erziehung in Europa ist kein Darura-Phänomen. Es handelt sich hier nicht um eine Krise, die uns zwingen würde, unsere Tradition zu kompromittieren. Vielmehr stehen wir einer Herausforderung gegenüber, die als Chance zu begreifen ist.

Auch wenn sich das westliche Erziehungssystem und seine Universitäten wohl seit einem Jahrhundert in einem Auflösungsprozess befindet, dürfen wir die noblen Aspekte seiner Tradition nicht vergessen. Wir sollten uns nicht so einfach von ihr abwenden.

Wenn die kommenden ‚Ulama – aufgewachsen und erzogen in Europa –in der Lage sind, die Beziehung zwischen islamischer Gelehrsamkeit und ihrer Anwendung in der modernen Welt zu verstehen, dann können sie das nicht alleine tun. Sie brauchen andere muslimische Akademiker, die ihnen eine Breite des Wissens und der Perspektiven offerieren.

Jeder Faqih, der die klassischen Texte studiert hat, muss die Zeit und den Kontext verstehen, in denen er lebt. Aber dieses Verständnis ist in vielen Fällen eine Einsicht, für die andere Fachleute konsultiert werden müssen, um zu einem passenden und umsetzbaren Weg zu gelangen, mit der gegenwärtige Lage umzugehen. Daher muss die traditionelle Vermittlung der klassischen Wissenschaften des Islam auf neue Studiengebiete treffen.

Nicht, um eine neue Mischform zu kreieren, sondern um sich gegenseitig zu informieren. Ein offenkundiges Beispiel der letzten Jahrzehnten ist eine Beziehung zwischen den Rechtsgelehrten, die sich mit wirtschaftliche Fragen beschäftigen, und den Wirtschaftshistorikern, die sich Fachkenntnis über die Theorie und Praxis moderner Finanzsysteme erarbeitet haben. Ohne gegenseitigen Austausch kommt es zu keinem Verständnis.

Dies belegt, wie wichtig es ist, dass sich junge Muslime auf neuen Gebieten spezialisieren und daher ein neues Verständnis anbieten, um die Zukunft des Islam in Europa zu formen. Dabei kann es sich um Geschichte, Philosophie, Soziologie, Technologie, Geografie oder andere Wissenschaften handeln.

All dies sind Studienfächer, in denen die Gelehrten des Islam überragende Leistungen erbrachten. Nicht, um der Tradition zu widersprechen, sondern um zu einem Verständnis ihrer Gegenwart zu gelangen und um dadurch zur Aktivierung des Dins beizutragen. Damit meine Themen, die beim Verständnis der heutigen Zeit helfen.

Viele junge Muslime setzen ihre Studien an Universitäten fort – was gut und schön ist. Aber in beinahe allen Fällen ist eine Beratung nötig, wie ein Studium in solch einer Umgebung zu bewerkstelligen ist. Wenn die kommenden Generationen den maximalen Nutzen daraus ziehen sollen, dann braucht es authentische Hilfe für die muslimischen Jugend, die an Universitäten studiert.

Gleichermaßen besteht Bedarf nach Neugründung einer Gemeinschaft der Gelehrten – ähnlich einer Gilde –, um die Anleitung und Ausbildung der Studenten durch den dauerhaften Kontakt mit Gelehrten zu ermöglichen; egal, ob es sie einen universitären Hintergrund oder einen in den traditionellen Wissenschaften des Islam haben.

Foto: IZ Medien

Handlung – ‚Amal

Die Bedeutung von Wissen und Erziehung offenbart sich, wenn sie zu einer Veränderung führt – eine innere Vervollkommnung und eine Verbesserung der äußeren Gemeinschaft. Dafür ist es notwendig, dass eine Handlung in Übereinstimmung zu dem steht, was in den vorangegangenen Stadien beabsichtigt, übermittelt und verstanden wurde. Ohne Realisierung des übermittelten Wissens wird Erziehung zu nichts mehr als „Ta’allum“, einem bloßen Lernen von Routine und Information.

Beinahe alle Worte des Arabischen leiten sich aus dreiteiligen Wurzeln ab. Es ist eine Sprache, die auf Verben beruht – auf dem Tun, dem Handeln und der dynamischen Realität der Existenz. Ebenso wie die Lebensweise des Islam ist das Arabische ein Idiom, das nur durch äußere Handlung in Übereinstimmung mit einem inneren Erkennen verstanden und verwirklicht wird. Wenn die Grundlagen unserer Bildung darauf aufbauen, müssen sie zu Handlung und zu Aktivierung führen.

Wir müssen uns davor hüten, zu abstrakt in unserer Forderung zu sein. In Beziehung zu spezifischen Themen der Bildung bezieht sich Handlung im Wesentlichen auf den Gebrauch und die weitere Anwendung von vermitteltem Wissen. Bildung war im Islam niemals ein Ziel an sich. Es muss im Kontext des gesellschaftlichen Engagements stattfinden.

Die Bedeutung der Erziehung für die muslimische Jugend Europas kann ohne die direkte Anwendung der erworbenen Kenntnisse nicht eingeschätzt werden. Dazu gehören der Unterricht jüngerer Studenten, die Assistenz bei Gelehrten oder auch das Engagement in den Gemeinschaften, denen man angehört.

Der Prophet, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, was bekannt dafür, dass er jungen Männern mit Fähigkeiten und gutem Charakter erhebliche Verantwortung übertrug. So bildete er sie und brachte die Generationen der Gefährten und ihrer Nachfolger hervor, die das Wissen des Islam an alle Ecken der Welt brachten. Sie lernten durch Praxis, dem Miteinander-Sein mit anderen und durch direkte Anwendung.

Al-Hakim überlieferte, wie ‚Ali ibn Abi Talib sagte: „Der Gesandte Allahs, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, schickte mich in den Jemen. Also sagte ich ihm: ‚Gesandter Allahs, ich bin ein Jugendlicher, der zwischen ihnen urteilen soll. Und ich weiß nicht, was das Wesen meines Urteils ist.‘ Er schlug auf meine Brust und sagte: ‚Oh, Allah, leite sein Herz recht und stärke seine Zunge.‘ Bei dem Einen, Der das (Getreide-)Korn spaltet, ich habe keinen Zweifel bei dem Fällen eines Urteils (in einem Streit) zwischen zwei (Leuten) gehabt.“

Auf der einen Seite haben wir das Du’a (Bittgebet) des Propheten, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben, aber auf der anderen Seiten verweist der Bericht auf die Sunna der Übertragung von Verantwortlichkeit und Möglichkeiten zum Lernen durch praktische Erfahrung.

Es gibt eine weitere, sehr bekannte Aussage des Gesandten Allahs, möge Allah ihn segnen und ihm Frieden geben: „Handelt nach dem, was ihr wisst, und Allah wird euch lehren, was ihr nicht wisst.“ Praxis und Umsetzung sind notwendige Schritte einer weiterführenden Bildung.

Dazu gehört die Zusammenarbeit der Leute des Wissens. Auf die gleiche Art und Weise, wie die frühen Rechtsschulen (Madhdhahib) Gilden des Rechts waren, brauchen wir Gilden für die heutigen Gelehrten. In unserer Lage betrifft dies sowohl solche, die im akademischen Leben aktiv sind, als auch jene, die in den traditionellen Wissenschaften versiert sind.

Bildung im Islam hatte immer die Form eines Lehrverhältnisses, bei dem der Schüler graduell Wissen erwirbt und es graduell in die Praxis umsetzt – durch die Weitergabe an neue Schüler und durch die Anwendung im persönlichen Leben. Daher ist die Erziehung der muslimischen Jugend nicht nur für diese von Bedeutung, sondern für die Lehrer selbst, die Schüler brauchen, denen sie ihr Wissen weitergeben können.

Sie ist ebenso wichtig für die lokale Gemeinschaft, in der sich Wissen ausbreitet und in der es umgesetzt werden muss. Diese beiden Aspekte sind die nächsten Stadien des Erziehungsprozess, wie er von ‚Abdullah ibn Al-Mubarak umrissen wurde: Bewahrung und Verbreitung.

Foto: Osman Hamdi Bey, via Wikimedia Commons | Lizenz: CC BY 2.0

Bewahrung – Hifdh

Nur was sich ändert, bleibt, und nur was sich erneuert, wird erhalten. Natürlich geht es hier nicht um die Reform oder Neuerschaffung unserer Tradition. Islam ist per Definition nicht – und kann nicht – in einer Krise sein und benötigt auch keine Reform. Wir jedoch brauchen neue Generationen, die bereit sind, das traditionelle Wissen im heutigen Kontext anzuwenden. Dies steht in Zusammenhang mit dem arabischen Wort „Tadschdid“, das im wörtlichen Sinne „Erneuerung“ bedeutet.

Aber in seiner Essenz bezeichnet es die Belebung der islamischen Lebensweise auf einer sozialen Ebene. Seine Leute sind als Mudschaddid oder – im Plural – Mudschaddidun bekannt. Sie sind diejenigen, die die Lehren des Islam oder seine Lebensweise aktivieren; entweder durch ihr eigenes Wissen oder, indem sie die Hilfe von Wissenden in Anspruch nehmen. Die letzteren wissen, wie die bewahrte Tradition in Relation zur heutigen Zeit auf angemessene Art und Weise angewandt werden kann.

Dies ist Hifdh, Bewahrung. Der Kern des Begriffes verweist auf Bedeutungen wie schützen, verteidigen, beobachten, beibehalten, aufrechterhalten und – natürlich – auch auswendig lernen; insbesondere den Qur’an. Jeder Hafidh des Qur’an weiß, dass das Gelernte immer wieder verbessert, rezitiert und im Alltag angewandt werden muss. Jede Rezitation des Qur’an ist eine neue Rezitation. Und es finden sind – in Relation zum eigenen Leben – immer wieder neue Bedeutungen darin geborgen.

Allah sagt, dass der Qur’an bis zum Jüngste Tag geschützt bleibt. Die ganze Geschichte hindurch wurde dies durch die Übertragung von einer Generation auf die nächste, die seine Worte rezitiert, getan. In der gleichen Art und Weise blieb auch der Islam erhalten.

Nicht durch Stagnation, sondern durch die Tatsache, dass neue Menschen und Gemeinschaften ihn akzeptierten, errichteten und seine Tradition weitergaben. Diese Einrichtung, Übermittlung und der Schutz des Wissens kann nicht nur durch Wandel oder nur durch Bewahrung geschehen. Es braucht beide Elemente.

Die neuen Generationen sind verantwortlich für diesen gesellschaftlichen Wandel und die Bewahrung der Tradition. Dies ist auch der einzige Weg, das Wissen weiter zu verbreiten und den Islam für die Menschen in Europa zu bringen. Jetzt sind wir bei der letzten Phase des Bildungsprozesses angelangt: Verbreitung.

Foto: DIRECTMEDIA Publishing, gemeinfrei

Weitergabe – Naschr

Nuschr bedeutet sich ausbreiten, entfalten, öffnen oder propagieren. Seine Wurzel bildet auch die Grundlage des Wortes für Auferstehung (arab. nuschur). Einerseits ist der Bildungsprozess ein Kreislauf: Wenn der Schüler voranschreitet, wird er derjenige sein, der die nächsten Generationen unterrichtet. Erneuerung befindet sich jedoch im Kern jeder gesunden Erziehung und daher beinhaltet der Prozess der Vermittlung die Öffnung und Entfaltung von Wissen für neue Leute.

Da wir über Bildung in nicht-muslimischen Ländern reden, liegt die Bedeutung der Wissensverbreitung unter ihnen – Muslime genauso wie Nichtmuslime – auf der Hand. Der effizienteste Weg dafür beginnt gewiss mit der Bildung der jungen Generationen.

Wie wir gesehen haben, sind alle vorherigen Stadien miteinander verbunden. Wenn es sich um die Verbreitung von Wissen handelt, dann geschieht dies durch Handlung. Sie ist wichtig, weil sie das Verständnis und die Aktivierung neuer Leute erhöht; Menschen, die unterschiedliche Hintergründe und Traditionen haben, wenn sie in den Bildungsprozess eintreten. Das war in der ganzen islamischen Geschichte immer der Fall.

Ein bekanntes Beispiel dafür waren die Perser – mit ihrem besonderen Hintergrund und ihrer Tradition der Gelehrsamkeit. Sie waren überragend in der frühen Entwicklung der arabischen Sprachwissenschaft und wurden Meister der arabischen Grammatik.

Ein anderes Beispiel wäre natürlich die große Wissenstradition, die sich in der osmanischen Khilafa entwickelte, als der Islam eingerichtet war und jahrhundertelang blühte. In unserer Zeit könnten es durchaus die neuen Generationen europäischer Muslime sein, die ähnliche Beiträge zur Entwicklung der weltweiten muslimischen Gemeinschaft leisten. Das letzte ist vielleicht einer der wichtigsten Aspekte der Erziehung einer muslimischen Jugend.

Foto: C. Media / Peter Sanders

Daher ist es unsere Verantwortung, die Europäer um uns herum zum Islam einzuladen. Neue muslimische Generationen – mit tiefem Verständnis ihrer eigenen Tradition und der sie umgebenden Zusammenhänge – sind der Schlüssel zur Ausbreitung des Wissens und der sozialen Realität des Islam. Historisch war die Einladung zum Islam immer ein gradueller Prozess.

Jener hat in Europa erst begonnen. Auch, wenn wir nicht wissen, wie er enden wird, wissen wir mit Sicherheit, dass es die neuen Generationen gebildeter Muslime sein werden, die ihn voranbringen, inscha’Allah.

Schlussfolgerung

Es ist Zeit, dass wir zum Ausgangspunkt zurückkehren. Wenn die Verwirklichung und Vollendung dieses erzieherischen Vorgangs unseres Absicht ist, dann sind wir uns über seine Bedeutung und Rolle bei der Schaffung der Zukunft des Islam in Europa einig. Eingangs wurde deutlich, dass die Wichtigkeit der Bildung nicht nur primär dadurch verwirklicht wird, was unterrichtet wird, sondern auch warum, wie und wo gelehrt wird. Hinzuzufügen wäre noch, durch wen gelehrt und von wem gelernt wird.