„Das Auffällige“, so Dr. Kellner, „ist die Dominanz der Jugendlichen in unseren Seminaren. Wir sind eine sehr junge Ummah“. Diese Konstellation der muslimischen Gemeinschaft stellt ein positives Potential dar, denn […]

Schlagwort: Islam

Muslime während des 2. Weltkriegs: Gelegentlich wird der propagandistische Eindruck erzeugt, Muslime hätten Menschheitsverbrechen mit zu verantworten

(iz). In unserer Januar-Ausgabe erinnerte Sulaiman Wilms in einem Essay an den mutwilligen Umgang mit Geschichte („Das Pippi-Langstrumpf-Syndrom“), insbesondere soweit es Muslime und den Islam betrifft. Der schwerwiegendste – und sicherlich fatalste – Vorwurf dieser nachträglichen Deutung von Geschichte ist, Muslime in verschiedenen Teilen der Welt hätten sich in ihrer Allgemeinheit zu Mittätern am Völkermord der Nazis während des 2. Weltkriegs gemacht. Vereinzelte (säkulare) politische Bewegungen des Nahen Ostens, der unrühmliche „Mufti“ von Jerusalem sowie muslimische SS-Einheiten von „Hilfswilligen“ werden mit einer Weltreligion und ihren Gläubigen gleichgesetzt. So entsteht der propagandistische wie falsche Eindruck, Muslime hätten dieses Menschheitsverbrechen des 20. Jahrhunderts mit zu verantworten. Laila Massoudi ordnet den ungerechten Anwurf ein.

„Das schließt Araber, um die es hier geht, und andere Angehörige afrikanischer und asiatischer Völker ein, die sich zwischen 1933 und 1945 im Herrschafts- und Einflussbereich des Nationalsozialismus befanden. Ihre Begegnungen mit ihm haben (…) im kollektiven Gedächtnis der Völker – auch der eigenen – keinen festen Platz gefunden; ihr Leiden unter ihm und auch ihr Kampf gegen ihn befinden sich gewissermaßen im ‘Schatten des Mondes’.“ (Prof. Dr. Gerhard Höpp, Im Schatten des Mondes)

Die Ereignisse vom 11.09.2001 waren eine Zeitenwende für die internationale Politik sowie die Einstellung gegenüber Interventionen und massiven Menschenrechtsverletzungen wie Folter. Sämtliche relevanten Bezüge zum Thema Islam und Muslime wurden von einer ideologisierten Islamkritik einer Instrumentalisierung unterzogen. Ein Bestandteil dieser Neubetrachtung war eine rückwärtsgewandte Neu-Interpretation von Geschichte – dazu gehört das Konstrukt eines „Islamofaschismus“. Diese beinhaltet Veröffentlichungen weniger Historiker und vieler Journalisten, die anhand von Einzelpersonen und individuellen Bewegungen beziehungsweise Ländern die haarsträubende These aufstellten, Muslime in ihrer Allgemeinheit hätten sich an den nazistischen Untaten beteiligt.

Wahn und Wirklichkeit

Eine solche These ist so stichhaltig wie die Behauptung, Länder wie Norwegen oder Dänemark hätten sich wegen der Aktivitäten einiger Kollaborateure in ihrer Gänze dem deutschen Vernichtungswillen verschrieben. Die Absicht war klar: Die ideologische Auseinandersetzung mit dem Islam sollte durch Assoziationen mit dem dunkelsten Segment der deutschen und europäischen Geschichte eskaliert werden. Ideologisch begleitet wurde das Projekt durch Pamphlete, die einen theoretischen Zusammenhang zwischen Islam und dem Ungeist Hitlers herzustellen versuchten.

Vor wenigen Wochen jährte sich zum 68. Mal das Ende des 2. Weltkriegs (Japan folgte Monate später). Es lohnt sich ein Hinweis auf Max Hastings. Der britische Journalist (Augenzeuge des Falklandkrieges) und Autor platziert in seiner wegweisenden Abhandlung über den Zweiten Weltkrieg „Inferno: The World at War, 1939-1945“ den tödlichsten Konflikt der Menschheitsgeschichte in einem globalen Rahmen.

Nach der Lektüre von Hastings Buch wird klar, dass die vielen Muslime Asiens und des Nahen Ostens entweder Unbeteiligte oder Opfer des „tödlichsten Konflikts der Menschheitsgeschichte“ (Timothy Snyder) waren. Die historische Verzerrung war unter anderem auch deshalb möglich, weil alles ausgeblendet wurde, was nicht ins Bild passte. Solange es das unrühmliche Beispiel des „Muftis“ gab und man auf die Handschar-Einheiten (die sich auch deshalb Deutschland anschlossen, weil die bosnischen Muslime ins Kreuzfeuer von Tschetniks, Ustascha-Faschisten und Partisanen gerieten) verweisen konnte, war der Rest egal.

Kampf gegen Nazismus

In Europa gab es muslimische Soldaten der Sowjetarmee (die am Kampf gegen Hitlerdeutschland teilnahmen und deren Heimatregionen unter den stalinistischen Gewaltwellen litten). Zu nennen wären auch die muslimischen Kolonialeinheiten Frankreichs und Großbritanniens, die – aus den imperialen Kolonien Nordafrikas, Schwarzafrikas, Asiens und des Nahen Ostens kommend – in Nordafrika und in Europa gegen die nazistischen Armeen kämpften. Elemente der muslimischen Bevölkerung, sofern sie nicht direkt Opfer von Kampfhandlungen oder Zuschauer waren, stellten keine wesentlichen Akteure des Weltkrieges in Europa dar. Im Gegenteil: Es gab beispielsweise muslimische Partisanengruppen wie in Albanien, die sich gegen den Faschismus zur Wehr setzten.

Trotz der selektiven Zitatwahl der Islamkritik ging es den Muslimen unter Hitler nicht so, wie es die angeblichen Belege nahelegen. „Ich befürchte, da kommt man zu einem sehr traurigen Schluss. Wir Muslime waren unter dem Nazi-Regime nie vor Belästigungen seitens der Behörden sicher. Aber das hing von der politischen Großwetterlage ab. Wenn es dem Regime ins Konzept passte, etwa weil man sich aus politischen Gründen mit den Arabern gut stellen wollte, blieben wir unbehelligt, aber man ließ es uns durchaus immer fühlen, dass man uns als Angehörige einer ‘artfremden’ Religion betrachtete“, berichtete der muslimische Veteran Muhammad Aman Hobohm vor einigen Jahren im Gespräch von seinen Erfahrungen während der Nazizeit. Und: Der Islam war auch kein Schutz für jene Mitglieder der muslimischen Gemeinschaft in Deutschland, die jüdische Vorfahren hatten.

Es gab keinen Masterplan

Max Hastings macht deutlich, dass Hitlerdeutschland (anders als das Kaiserreich, das sich stark in der muslimischen Welt engagierte) trotz gegenteiliger, zusammenhangloser Aktionen (auf die sich die retroaktiven Autoren gerne stützen) kein echtes Interesse am Nahen Osten hatte. Plausible Pläne, die Briten aus Ägypten und von Erdölquellen des Nahen Ostens zu vertreiben, wischte das Nazi-Regime beiseite. Es gab isolierte Versuche, anti-britische und anti-französische Kräfte in der Region zu unterstützen, aber diese wurden niemals ernsthaft realisiert.

In Asien sah die Lage noch eindeutiger aus. Hier fanden – in den heutigen Staaten Burma, Malaysia und Indonesien – die Kampfhandlungen auf dem Rücken muslimischer Bevölkerungen statt. Dass einige Führer asiatischer Unabhängigkeitsbewegungen nichts dagegen einzuwenden hatten, ihre alten Kolonialherren loszuwerden (worauf Japan zu Beginn setzte), kann nicht als faschistoide Geisteshaltung ausgelegt werden. Und nicht nur die Japaner missachteten jede Grundregel zum Schutz der Zivilbevölkerung. So ließen es die Briten zu, dass in Bengalen eine Hungersnot zehntausende, wenn nicht gar hunderttausende Todesopfer forderte. Dies erklärt auch das Scheitern von Briten, Franzosen und Niederländern, nach dem Krieg ihre alte Kolonialherrschaft wieder anzutreten.

Muslimische Sorgen nach Brandanschlag auf Londoner Moschee

Der Brand eines islamischen Zentrums in London sendet Schockwellen durch die muslimische Gemeinschaft Großbritannien und verstärkt – nach der brutalen Ermordung eines Armeesoldaten – wachsende Befürchtungen vor einer neuen, anti-muslimischen Welle.

(OnIslam.net). „Muslime sind verängstigt und fühlen sich vollkommen unverstanden“, meint Massoud Shadjareh, Vorsitzender der Islamic Human Rights Commission (IHRC) gegenüber der „International Business Times“ am 6. Juni. „Sie wurden physisch angegriffen, Moscheen niedergebrannt, Friedhöfe beschädigt und die sozialen Netzwerke sind voller anti-muslimischem Hass und Drohungen von Gewalt.“

Vorgehen verlangt

Muslimische Vertreter riefen die Regierung zum Vorgehen gegen anti-muslimische Ressentiments auf. „Dies war der letzte Vorfall in einer ganzen Reihe von Angriffen seit dem schrecklichen Mord an Lee Riby“, erklärte Farooq Murad, der Generalsekretär vom Muslim Council of Britain (MCB). „Es ist an der Zeit für ein ernsthaftes Vorgehen gegen solche Verbrechen.“

Nach der Ermordung hat die rechtsgerichtete EDL (English Defenve League) divese Proteste gegen Muslime und ihre Moscheen abgehalten. Laut Murad habe es diverse Verurteilungen des EDL-Vorgehens gegeben, aber keine daraus resultierenden Handlungen. „Wir brauchen eine wirkliche Antwort von den Polizeiführungen, angefangen bei der nationalen Polizei, in dieser Frage. Lokale Polizeieinheiten und Bezirkskommandanten haben sich in respektabler Weise mit den Gemeinschaften in Verbindung gesetzt. Jetzt müssen wir vom Leiter der Polizei von Groß-London und den Verantwortlichen der Vereinigung der Polizeichefs hören, was sie für den Schutz vor steigenden Angriffen zu tun gedenken.“

Kommentar: Auch in der Türkei geht es in erster Linie um das Verhältnis von Politik und Ökonomie

„Die diesbezüglichen Inhalte des Islam, zum Beispiel seine anti-monopolistische Ordnungsvorstellungen, sind in der modernen Wirtschaftspolitik Ankaras sowieso längst vergessen.“

(iz). Der SPIEGEL bringt die einigermaßen schlichte Logik auf den Punkt: In der Türkei herrscht jetzt angeblich der „der Sultan von Ankara“. Wohl deswegen ist – nicht nur aus aus Sicht des militanten Säkularismus vor Ort – die Geschichte noch nicht an ihr Ende gekommen und Widerstand berechtigt. Will heißen, es gibt böse und gute Randale – natürlich abhängig vom Ort. Am Bosporus sind – wie die Schadenfreude zeigt – die Frühlingsgefühle besonders willkommen.

Vergessen sind in einigen wichtigen Leitmedien die trostlosen Jahrzehnte der antidemokratischen Verhältnisse in der Türkei, ironischerweise unter der bewährten Aufsicht unserer NATO. Für Jahrzehnte war dies für die Eliten des Westens kein Problem. Klar ist: Gerade jetzt, in der Phase der zivilgesellschaftlichen Entwicklung der Türkei, wäre Chaos mehr als fatal! Hoffentlich kommt niemand auf die Idee, Waffenlieferungen für die „Rebellen“ am Taksim-Platz zu fordern.

Natürlich ist Erdogan in der Bredouille. Die Politik der AK-Partei hat der Türkei Jahre des Wachstum beschert. Unter anderem wurden die versklavenden IWF-Kredite zurück bezahlt. Aber wie überall in der Welt wurde dafür auch ein hoher Preis bezahlt. Die Wirtschaftspolitik Erdogans hat in der Konsequenz mächtige Partner noch mächtiger gemacht.

Banken, Hedge-Fonds und Supermärkte bilden kein „religiös-angehauchtes“ Schlaraffenland, sondern es sind Institutionen, die im wahrsten Sinne des Wortes immer mehr Raum verschlingen. Die Umverteilung ist dabei – nicht anders wie in Brüssel, New York oder Frankfurt – Programm geworden. Die diesbezüglichen Inhalte des Islam, zum Beispiel seine anti-monopolistische Ordnungsvorstellungen, sind in der modernen Wirtschaftspolitik Ankaras sowieso längst vergessen.

Ja, auch in der Türkei – aber nicht nur hier – ist das demokratische Projekt gefährdet; nicht durch das Streben der Muslime, sondern durch die Eigendynamik des Kapitalismus selbst. Jede Partei der Welt, ob islamisch oder nicht, muss dieser Situation heute ins Auge sehen. Die Kader der AK-Partei und ihrem Staatsverständnis würde dabei ein wenig Einfluss der „Österreichischen Schule“ ganz gut tun; gerade auch, um die Bedeutung islamischer Inhalte rund ums Geld wieder besser zu verstehen.

Istanbul: Oppositionspartei CHP verbreitet gefälschte Bilder vom Marathon

Seit Tagen schon demonstrierten Umweltaktivisten in Istanbul friedlich gegen einen geplanten aber noch nicht beschlossenen Bau eines Einkaufszentrum in Taksim. Eine Grünfläche sollte für dieses Bauprojekt Platz machen. Gestern eskalierte sich die Lage, als Polizeikräfte brutal gegen Demonstrierende vorging. Die Situation war gestern Abend und über die ganze Nacht unübersichtlich, weil die türkischen Medien darüber nicht berichteten und somit viele Gerüchte kursieren, die niemand überprüfen kann. Einige sprachen von einigen Tausend Demonstranten, andere wiederum von einigen Hunderttausenden.

Schon seit einiger Zeit fällt auf, dass die Polizeikräfte im Umgang mit Demonstranten zu unverhältnismäßiger Gewalt greifen. Auch wird von immer mehr Menschen in der Türkei die Befürchtung geäußert, die regierende AKP und Ministerpräsident Erdogan würden unter einer Art „Machttrunkenheit“ leiden. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Es ist nie gut für das politische Gefüge eines Landes, wenn eine Partei über Jahre mit einem Stimmenanteil von 50% alles dominiert.

Die Gründe dafür sind einerseits die erfolgreichen Politik Erdogans mit den wichtigen Reformen, die er eingeleitet hat, und andererseits natürlich auch der Mut bisher als unlösbar geltende Probleme wie die Kurdenfragen anzugehen. Trotzdem hat die politische Situation in der Türkei der letzten Jahre, in denen es keine wirkliche Opposition gab, dazu geführt, dass Teile der AKP den Bezug zur Realität verloren hat. Die Oppositionsparteien haben darin versagt, eine vernünftige Oppositionspolitik zu führen. Um Erdogan herum hat sich in den Jahren auch eine gewisse Oligarchie entwickelt, die aus vielen Ja-Sagern besteht. Man hat den Eindruck, dass es kaum jemanden in seinem Umfeld gibt, der sich auch traut offen Kritik zu üben.

Momentan versuchen einige Trittbrettfahrer aus verschiedenen politischen Lagern, links bis rechts, die Atmosphäre rund um Taksim aufzuheizen, in dem Falschinformationen und Falschbilder über Twitter und Facebook verbreitet werden. Bilder aus dem Istanbuler Marathon etwa wurden geteilt, die angeblich Menschenmassen darstellen sollen, die die große Brücke über den Bosporus überqueren, um die Demonstranten in Taksim zu unterstützen. Sehr schnell kann die Türkei wieder zurückfallen in Zeiten, wo sich die kemalistisch-säkulare Elite mit der neu aufkommenden „Anatolischen Elite“, personalisiert durch Ministerpräsident Erdogan und Staatspräsident Gül, in einen „Kulturkampf“ reinzerren lassen.

Das Vorgehen der Polizei ist brutal und muss verurteilt werden. Die Regierung muss Konsequenzen ziehen. Auch muss die Regierung die Situation richtig deuten und auch die Vorwürfe einer gewissen Machttrunkenheit ernst nehmen. Aber es gibt politische Gruppen, denen die Opfer dieser Ausschreitungen ziemlich egal sind. Sie gießen mit Falschinformationen bewusst Öl ins Feuer. Ein Grund dafür, wieso solche politischen Gruppen ihr Ziel erreichen, ist dass die Mainstreammedien in der Türkei versagt haben. Der vorauseilende Gehorsam der Medien einerseits, die Machttrunkenheit der AKP auf der anderen Seite führen dazu, dass verschiedene Extremisten (Betonkemalisten, Linksextremisten, Faschisten) sich die Hände reiben.

Inmitten dieser unübersichtlichen Lage steht die Bevölkerung orientierungslos da. Die westlichen Medien bekleckern sich aber auch nicht mit Ruhm. Auf das brutale Vorgehen gegen die Occupy-Bewegung in den USA und Europa wurde nicht so engagiert reagiert, wie jetzt im Falle von Istanbul. Wären sie doch in den 80er und 90er Jahren genauso engagiert gewesen, als die damaligen Regierungen gegen Muslime in der Türkei brutal vorgegangen sind. Damals wurden Studentinnen, die wegen ihrem Kopftuch nicht in die Universität gelassen wurden, regelmäßig von Polizeikräften niedergeknüppelt. Schon werden Vergleiche gezogen, dass Erdogan in einer Linie mit Putin, Assad und Co sei. Hat man Obama in diese Linie getan, als Occupy-Demonstranten brutal verprügelt wurden?

Gerade in der heutigen Phase, wo die Türkei sich von Altlasten trennen will und auf dem besten Weg ist, den größten Konflikt ihrer Geschichte mit den Kurden beizulegen, sollten alle politischen Kräfte, sei es die Regierung oder die Oppositionsparteien, bewusst sein, was für einen Schaden unüberlegte Handlungen verursachen können.

Der Text erschien erstmals am 1. Juni auf der Webseite des Journalisten und Autoren Eren Güvercin.

Hintergrund: Am Tagestag des Solinger Brandanschlages geht es „Anne Will“ um Polarisierung

(iz). Hunderte Muslime wehren sich mit einem auf Facebook, von der Islamwissenschaftlerin Caroline Neumüller verfassten öffentlichen Brief an die Redaktion „Anne Will“ gegen die ARD-Talkshow am gestrigen Abend. Der Moderatorin wird vorgeworfen, am 20. Jahrestag der Solinger Brandanschläge auf das falsche Thema – zudem in reißerischer Aufmachung – gesetzt zu haben.

Hierbei ging es in der Sendung, wie die einseitige Auswahl der polarisierenden Gäste zeigt, nicht wirklich um eine sachliche Aufarbeitung des Themas „Extremismus“. Die Mehrheit der Muslime sehen sich in dem Format wieder einmal durch Außenseiter nicht adäquat repräsentiert.

Auch auf der IZ Facebookseite wird heftig diskutiert:

Blogger Tarek X mahnt die Muslime dabei vor zu viel Aufregung: „Der moderne Muslim ist seltsam. Er schaut sich Talkshows an mit Gästen wie grimmigen Salafis, liberalen Traumtänzern und Islamkritikern, wo er doch selbst weiß, wie sehr er sich aufregen wird.“

An anderer Stelle heißt es über das Konzept der ARD-Sendung:

„Wer nur Extreme präsentiert, stellt sicher, dass sich auch nur einige extreme Menschen für den Islam interessieren. Man sichert so die Mitte ab, sozusagen. Das allgemeine Gerede soll wohl die eigentliche Essenz des Islam verschütten, man muss ja heute beinahe Archäologe sein um noch die inhaltliche Bedeutung des Islam freizulegen.”

Viele weitere Beiträge beklagen die Präsentation extremer Muslime im Fernsehen, die die positive Realität von Millionen Muslime in Deutschland immer wieder in Frage stellen.

Wer mit diskutieren will, bitte einfach auf der FB-Seite der IZ anmelden. Hier geht's zur Facebook-Seite der Islamischen Zeitung.

Anne Wills Scheitern vor der Kamera

„Was aber in Anbetracht des jüngsten Londoner-Massakers in den deutschsprachigen Medien so gut wie nie erwähnt wurde, natürlich auch nicht bei Anne Will, ist die Tatsache, dass der 75-jähriger Mann, der äußerlich eindeutig als praktizierender Muslim erkennbar war, einige Wochen vor der Ermordung des britischen Soldaten nachts auf offener Straße massakriert wurde.“

(Emran Feroz). Am 29.05.1993 wurden in Solingen fünf Menschen türkischer Abstammung ermordet. Die Täter waren zwischen 16 und 23 Jahren alt und aus der örtlichen Neonazi-Szene. Stattdessen wurde am 20. Jahrestag dieses schrecklichen Ereignisses ein weiteres Mal über „muslimische Radikale“ diskutiert. Anne Will hat es vorgemacht.

„Allahs Krieger im Westen – wie gefährlich sind radikale Muslime?“ – darüber wollte Anne Will am vergangenen Mittwochabend diskutieren. Von sachlicher Argumentation fehlte allerdings jede Spur. Stattdessen wurde zum mittlerweile x-ten Mal dank einer deutschen Polit-Talkshow Angst geschürt, während man jegliche Fakten beiseite drängte. Wie schon ihre Kollegen Jauch und Maischberger entpuppte sich dieses Mal Moderatorin Will als Vorreitern der Islamophobie. Die stets eingespielten Sequenzen von gewalttätigen, deutschen Salafisten und den Mördern von London erfüllten ihren Zweck und verliehen der Sendung die gewollte Angst-Stimmung.

Ein Blick auf die Gästeliste hat im Vorfeld schon gereicht, um zu erkennen, dass sich das Einschalten des Fernsehers definitiv nicht lohnen wird. Die Schuld daran trug nicht nur CDU-Mann Joachim Herrmann, der es aufgrund des anstehenden Wahlkampfs vorzog, wie seine anderen Parteikollegen vor der Kamera zu polarisieren und populistische Sprüche von sich zu geben, sondern auch die allseits bekannte Necla Kelek. Diese agierte ein weiteres Mal als „Expertin“, während mittlerweile in Fachkreisen sogar bekannt ist, dass ihre zahlreichen Bücher weitestgehend darauf abzielen, antimuslimische Ressentiments zu schüren.

Die Schwerpunkte der Sendung lagen unter anderem auf den Bombenanschlägen von Boston und dem jüngsten Massaker in London. Diesbezüglich gab es schon im Vorfeld Kritik. Es ist nämlich mehr als fragwürdig, warum eine deutsche Talkshow sich diesem Thema widmet, während andere Schwerpunkte auf der Tagesordnung stehen. Genau vor zwanzig Jahren wurden in Solingen fünf Menschen, zwei Frauen und drei Mädchen, Opfer eines rechtsextremen Terroranschlags.

Obwohl Thomas Oppermann, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion, daran erinnerte und auch sonst so ziemlich der Einzige war, der versuchte, die Diskussion ins „richtige Licht“ zu rücken, wurde der rechtsextreme Terror, der weitaus mehr Menschen in Deutschland zu Opfern gemacht hat als jeder Salafist, nicht zum Thema der Sendung.

Diese Gefahr wird weiterhin verdrängt und ignoriert, denn sie passt nicht in die politische Agenda gewisser Kreise. Es wird nicht darüber diskutiert, dass in den letzten Tagen und Wochen auf Englands Straßen nachts Muslime von Mitgliedern der rechtsextremen English Defense League gejagt wurden und dass das sogenannte „Paki-Bashing“ dort seit eh und je zur Tagesordnung gehört. Es wurde auch nicht erwähnt, dass nach dem Massaker von London erneut Moscheen angegriffen wurden.

Was aber in Anbetracht des jüngsten Londoner-Massakers in den deutschsprachigen Medien so gut wie nie erwähnt wurde, natürlich auch nicht bei Anne Will, ist die Tatsache, dass der 75-jähriger Mann, der äußerlich eindeutig als praktizierender Muslim erkennbar war, einige Wochen vor der Ermordung des britischen Soldaten nachts auf offener Straße massakriert wurde. Der mehrfache Familien- und Großvater wurde nachts kurz nach dem Verlassen einer Moschee hinterrücks ermordet. Berichten zufolge wurde ihm mehrmals in den Rücken gestochen. Der Täter wurde bis heute nicht gefasst und stammt höchstwahrscheinlich aus einem rechtsextremen Umfeld.

Bei Anne Will ging es jedoch nicht um Fakten und um eine differenzierte Auseinandersetzung. Allein der polarisierende Titel der Sendung sagte mehr als genug aus. Wie kann man davon ausgehen, dass irgendwelche verrückten Mörder tatsächlich „Allahs Krieger“ sind? Dies stellte unter anderem auch der eingeladene Dokumentarfilmer Asiem El Defraoui fest. Diese Frage blieb allerdings unbeantwortet.

Emran Feroz ist ein junger Autor und Blogger, der über den Nahen Osten, Islam und Migration schreibt. Er veröffentlichte unter anderem in renommierten Medien wie „zenith-online“, „Freitag“, der „jungen Welt“ und jetzt auch in der Islamischen Zeitung.

Muslime während des 2. Weltkriegs: Zwei Filme beleuchten die Rolle von Muslimen, die verfolgten Juden halfen

„Diese Leute (…) haben bei der Résistance mitgemacht. Das heißt, Muslime spielen auch eine Rolle in der französischen Geschichte. Bis jetzt werden sie aber ausgeschlossen.“ (Ismail Ferroukhi)

(iz). Filmhelden sind – zumindest im Massenkonsum – banale Gestalten mit hohem Wiedererkennungswert. Auch wenn Quentin Tarrantino (in „Inglorious Basterds“) oder Guy Richie mit ihren Charakteren spielen, bleiben auch ihre Anti-Helden dem Mainstream verhaftet. Angesichts des in Hollywood verbreiteten Vorurteils gegen Muslime und insbesondere Araber muss der Filmfreund länger suchen, bis er interessante Streifen findet, in denen die Rolle des Helden einem Muslim beziehungsweise einer Muslimin zukommt.

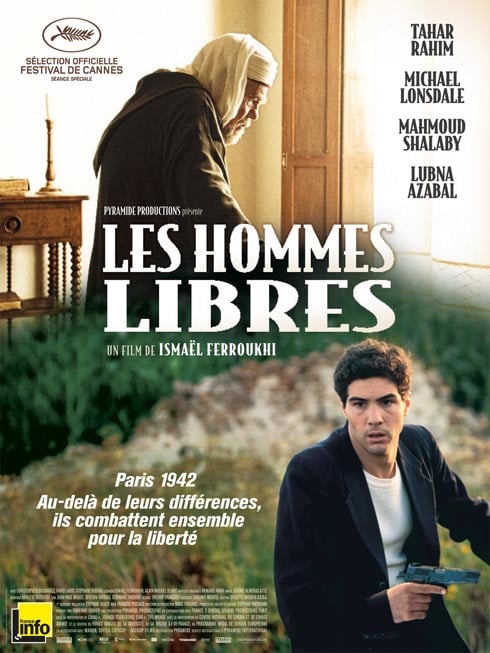

2011 wurden gleich zwei Filme vorgestellt, in deren Zentrum Muslime stehen, die sich um die Rettung verfolgter Juden während des Zweiten Weltkriegs verdient gemacht haben. Dabei handelt es sich um den Dokumentarfilm „The Turkish Passport“ des türkischen Regisseurs Arliel sowie um den Spielfilm „Les Hommes Libres“ vom französisch-marokkanischen Filmemacher Ismael Ferroukhi, der bereits 2004 mit seinem langen Film „Rihla al-Kubra“ ein furioses Debüt hatte. Bedauerlicherweise ist es in Deutschland bisher noch sehr schwierig, beide Filme als DVD oder als kommerzielle Downloads zu beziehen.

//2//

„The Turkish Passport“ beleuchtet die gemeinhin vergessene Leistung türkischer Diplomaten im besetzten Europa, die halfen, im Ausland lebenden Juden türkischer und anderer Nationalität durch Flucht in die Türkei in Sicherheit zu bringen. In Interviewpassagen mit Überlebenden, Fachleuten sowie in nachgestellten Szenen und anhand von Archivmaterial erfahren die Zuschauer, wie sich die mutigen Diplomaten um die Rettung von Verfolgten bemühten. Sie retteten die Betroffenen aus Durchgangslagern oder sogar aus Zügen, die sie ihrem tödlichen Ende zuführen sollten. „Solange es gute Menschen gibt, die bereit zum Handeln sind, kann das Böse nicht gewinnen“, ist eine der Erkenntnisse dieses bedeutsamen Dokumentarfilms.

//1//

Ferroukhis Spielfilm „Les Hommes Libres“ handelt von Muslimen und Juden, die 1942 im besetzten Frankreich leben mussten und den Schergen Hitlers Widerstand leisten. Angelehnt an wahre Begebenheiten stehen neben den Helden Younes, einem algerischen Einwanderer und Schwarzmarkthändler, und dem jüdisch-nordafrikanischen Sänger Salim vor allem Si Kaddour Benghabrit, der damalige Direktor der Großen Moschee von Paris im Zentrum der Handlung. Ben Ghabrit hatte die Moschee, wo sich Younes und Salim begegnen, zu einem Schutzraum für Verfolgte gemacht. „Diese Leute (…) haben bei der Résistance mitgemacht. Das heißt, Muslime spielen auch eine Rolle in der französischen Geschichte. Bis jetzt werden sie aber ausgeschlossen“, sagte Ferroukhi.

Interview Philosoph Ferid Muhic über die europäischen Muslime, ihre Identität und ihre Gegenwart

(iz). Inmitten unzähliger Debatten um Integration, Identitäten, Sicherheit und anderen Themen gehen Grundfragen des Islams in Europa häufig unter. Hinter dem Vorgang aus undefinierbaren Begriffen geht unter, dass der Islam […]

Ein Kommentar von Sulaiman Wilms auf randalierende Jungmänner in Europas Vorstädten

(iz). Es scheint Normalität zu sein, dass es in hochentwickelten Staaten West- und Nordeuropas sporadische Gewaltausbrüche mehrheitlich migrantischer Jungmänner gibt. Jüngst traf es Vororte der Hauptstadt Schwedens. Eigentlich eines der sozialstaatlichen Musterländer Europas.

„Imren Hafif wohnt direkt gegenüber ihrer Montessorischule im Stockholmer Stadtteil Kista. ‘Meine Mama weckte mich letzte Nacht auf‘, sagt die 13-Jährige. ‘Sie schrie, dass die Schule gegenüber brennt.‘ (…) ‘Die Flammen waren sehr groß‘, berichtet das Mädchen“, begann die Wochenzeitung „Die ZEIT“ ihren Bericht. Warum nun gerade eine Schule, ein Mittel für Bildung, brennen musste, ließen die Reporter unbeantwortet.

Neben Eilmeldungen wird auch die sozialarbeiterische Erklärung mitgeliefert, die in den letzten Jahren fast gleichartig klang: Junge „Migranten“ werden diskriminiert, sind chancenlos und könnten nicht an den Segnungen des Sozialstaats (und das in Schweden!) „partizipieren“, wie es im Jargon heißt. Oft wird das vermeintliche Versagen des mütterlichen – oder strafenden – Gemeinwesens entweder mit Forderungen nach mehr Sozialstaat oder Repression beantwortet. Nach dem Motto: Wenn die bisherige Dosis nicht hilft, müssen wir sie steigern.

Dabei enthält diese Denkweise im Kern einen infamen Vorwurf: Wirtschaftliche oder soziale Probleme, die nicht gelöst sind, führen bei den Betroffenen zu Gewalt. Diese seien – ein wirklich simpler Gedankengang – gar nicht anders in der Lage, auf Widrigkeiten zu reagieren. Modelle der Selbsthilfe oder des gesellschaftlichen Engagements werden scheinbar nicht mehr in Betracht gezogen.

Wäre diese Logik wahr, dann stünden die ersten Generationen der Einwanderer, die jahrzehntelang knochenhart arbeiteten und keine „Partizipation“ hatten, im Zentrum solcher Krawalle. Dies ist aber nicht der Fall, ist doch diese Generation der muslimischen „Gastarbeiter“ rechtstreu und wirkt stabilisierend auf ein Gemeinwesen. Auch müsste es in viel ärmeren Gebieten wie Indonesien zu Daueraufständen kommen, was es aber nicht tut.

Der Zusammenbruch des sozialen Zusammenhalts und die Missachtung elementarer Verhaltensweisen steht im Widerspruch zum islamischen Ethos, in dem Arme nicht als Problemfall abgestempelt werden. Wirkliche Armut – nicht die stellenweise eingebildete mit Flachbildschirm – war in muslimischen Hochzivilisationen keine Schande und kein Ausschlussmerkmal. Sagte doch unser Prophet, dass er nur um der Armen willen entsandt wurde. Und in den spirituellen Traditionen des Islam ist der „Faqir“, der Arme, kein Schimpfwort, sondern ein Ehrentitel.

Vielleicht hilft auch ein Blick auf das Werk des heute wieder aktuellen Hans Fallada. In „Kleiner Mann – was nun?“ und vor dem Hintergrund der Depression schildert er den Kampf der Romanhelden, in Zeiten der Not ihre Würde zu bewahren. Steine schmeißen und Sachbeschädigung können wohl kaum ein Weg in eine hoffnungsvolle Richtung sein.