IZ-Reiseblog: Unser Autor ist in Darmstadt und reflektiert dort über Reisephilosophie und -literatur am Beispiel von Keyserling.

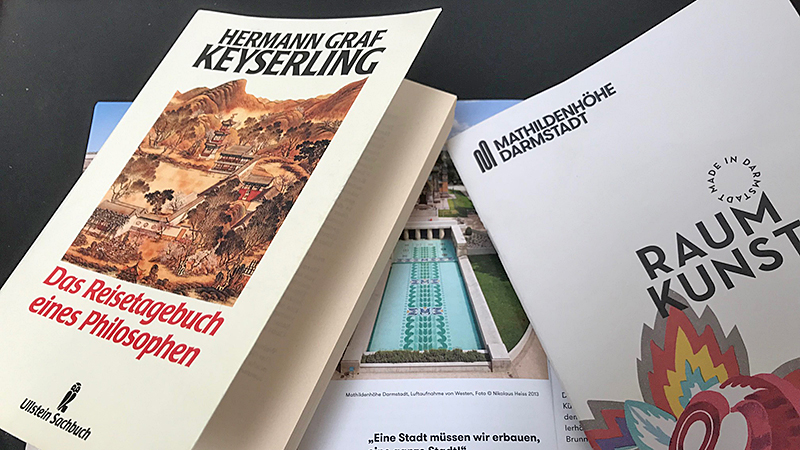

(iz). Die Lektüre des „Reisetagebuchs eines Philosophen“ von Herman Graf Keyserling, ein Bestseller der Reiseliteratur, hat mich nach Darmstadt geführt. Wer die Mathildenhöhe besucht, spürt sofort: Hier verdichten sich Geschichte, Kultur und der Aufbruch in die Moderne.

Darmstadt: einzigartiges Experimentierfeld

Zwischen dem markanten Hochzeitsturm, den Jugendstil-Ateliers und den offenen Gärten entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein einzigartiges Experimentierfeld für neue Lebens- und Kunstformen. Die Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe machte Darmstadt zu einem Hotspot der europäischen Avantgarde – ein Ort, an dem man Zukunft buchstäblich entwerfen wollte.

Kein Wunder, dass der Philosoph und Kulturdenker Hermann Graf Keyserling hier nach dem Ersten Weltkrieg seine „Schule der Weisheit“ gründete, die später als „Haus der Weisheit“ bekannt wurde.

Zu jener Zeit war Darmstadt ein geistiges Labor: offen für Innovation, getragen vom Mäzenatentum des großherzoglichen Hofs und zugleich weit genug entfernt von den großen Metropolen, um Raum für Experimente zu lassen.

Foto: A. Rieger

Er sah in der Mathildenhöhe den idealen Boden für sein Projekt einer geistigen Erneuerung – einer Begegnung von westlichem Denken, östlicher Spiritualität und persönlicher Lebenspraxis.

Seine Themen wirken erstaunlich aktuell: Wir leben im „Informationszeitalter“ und es geht heute erneut um die Aufgabe, wie man aus Wissen Weisheit gewinnt. In Zeiten von KI, Biotechnologie und Klimakrise taucht die Frage nach weisem Umgang mit Möglichkeiten wieder verstärkt auf.

Und er interessierte sich stark für den interkulturellen Austausch – ein Gedanke, der im globalisierten 21. Jahrhundert noch wichtiger geworden ist. „Könnte diese Form, einer offenen Weisheitslehre“, frage ich mich, „wieder neue Impulse für einen Dialog zwischen den Kulturen und Religionen stiften?“

Das UNESCO-Welterbe lädt zum Besuch ein

Die Mathildenhöhe gehört zum UNESCO-Welterbe und lädt Besucherinnen und Besucher ein, in diese besondere Atmosphäre einzutauchen: ein Ort zwischen Architekturjuwel, Kunstmeile und philosophischem Resonanzraum, der bis heute für Aufbruch und Suche nach neuen Lebensformen steht.

Im Museumsshop frage ich eine Dame, ob es weiterhin Spuren von Keyserling gibt. Sie denkt kurz nach, verneint das und fügt lächelnd hinzu: „Die Darmstädter waren damals eher amüsiert über den Versuch fernöstliche Weisheit in Deutschland einzuführen.“

Ja, Hermann Graf Keyserling ist eine ambivalente Figur. Einerseits war er ein Vertreter einer geistigen Elite, die Weisheit als Privileg weniger Auserwählter verstand. Seine Schriften tragen Spuren konservativer Kulturkritik, in der die Moderne als Zeichen von Oberflächlichkeit und Verfall erscheint.

In diesem Sinn bewegte er sich im Milieu der Zwischenkriegszeit, das von Skepsis gegenüber Demokratie und Massenkultur geprägt war. Andererseits aber stand Keyserling klar im Gegensatz zu den Nationalsozialisten. Sein kosmopolitischer Geist, die Hinwendung zu indischen und chinesischen Traditionen und sein Plädoyer für eine geistige Weltgemeinschaft widersprachen diametral dem völkisch-nationalistischen Denken.

1933 wurde seine „Schule der Weisheit“ geschlossen, seine Werke zensiert und er selbst geriet ins Abseits. Seine Ambivalenz liegt darin, dass er sowohl als elitärer Kulturkritiker als auch als Gegner der Nazis gelesen werden kann – ein Denker zwischen geistigem Hochmut und humanistischer Weitsicht.

Foto: A. Rieger

Reisetagebuch eines Philosophen

Als Hermann Graf Keyserling 1919 sein Reisetagebuch eines Philosophen veröffentlichte, traf er einen Nerv der Zeit. Das Buch war kein klassischer Reisebericht, sondern eine Mischung aus Beobachtungen, Reflexionen und kulturphilosophischen Skizzen, die während seiner Weltreise vor dem Ersten Weltkrieg entstanden waren.

Von Indien über China und Japan bis hin zum Orient und Amerika versuchte Keyserling, die „Seele“ der verschiedenen Kulturen einzufangen – nicht in nüchternen Fakten, sondern in geistigen Porträts. In Zeiten des modernen, oberflächlichen Massentourismus, trägt dieser Ansatz zur Beantwortung der Frage nach dem Sinn des Reisens bei.

In Indien begeisterte sich der reisende Philosoph für Konzentrationsübungen und Yoga: „Es ist unglaublich, wie viel Bedeutung für das innere Wachstum noch so kurze, aber regelmäßige eingehaltene Meditationsstunden haben. Ein paar Minuten bewussten Stillhaltens jeden Morgen bewirken mehr als die strengste Schulung der Aufmerksamkeit durch die Arbeit. Hierauf beruht unter anderem die stärkende Wirkung des Gebets.“

Und in Dehli denkt er auch über den Islam nach, bewundert das Demokratische in seiner Lehre, beschreibt seine Gestaltungskraft und lobt die Überwindung des Rassismus:

„Was Schleiermacher als Wesen aller Religiosität bezeichnete, definiert tatsächlich die des Muselmanns. Dieser fühlt sich jederzeit in der absoluten Gewalt seines göttlichen Herrn, und zwar in dessen persönlicher Gewalt, nicht in der seiner Minister und Knechte, er steht ihm jederzeit Auge in Auge gegenüber.“

Das Werk wurde überraschend zum Bestseller. In einer Epoche der Orientierungslosigkeit nach dem Krieg fanden viele Leser Trost und Inspiration in Keyserlings Versuch, aus der Vielfalt der Weltkulturen einen neuen geistigen Horizont zu formen.

„Es ist nicht möglich“, schreibt er, „ohne liebende Hingabe auch nur irgendetwas zu verstehen; solange die leiseste Neigung zur Kritik im Mittelpunkt des Bewusstseins lebt, ist es aussichtslos, einem Fremden gerecht zu werden“. Die Mischung aus exotischen Reisebildern, philosophischer Lebensdeutung und poetischer Sprache machte das Buch populär weit über die akademische Philosophie hinaus.

Allerdings war die Aufnahme nicht nur positiv. Während das breite Publikum ihn als charismatischen „Weltweisen“ feierte, äußerten Fachphilosophen und Historiker früh Kritik: Das Reisetagebuch sei unsystematisch, voller subjektiver Eindrücke und von einer ästhetischen, fast literarischen Haltung geprägt, die wenig mit strenger Philosophie gemein habe.

Für manche wirkte sein Ton elitär und weltfremd, andere sahen in ihm einen geistigen Erneuerer. Gerade diese Spannung macht die Bedeutung des Buches aus: Es war eines der ersten großen Versuche, Philosophie als Lebenskunst populär zu vermitteln – ein Werk zwischen Tagebuch, Essay und geistigem Manifest, das Keyserlings Ruf als „reisender Philosoph“ begründete und sein späteres Projekt, die „Schule der Weisheit“, vorbereitete.

Foto: A. Rieger

Auf der Mathildenhöhe

Bei meinem Spaziergang durch die Mathildenhöhe, stoße ich nicht nur auf prunkvolle Jugendstilbauten, sondern auch auf eine andere Idee, die erstaunlich modern wirkt: das temporäre Fertighaus von Albin Müller.

Der Architekt und Designer, einer der führenden Köpfe der Darmstädter Künstlerkolonie, entwarf Anfang der 1920er Jahre ein transportables Wohnhaus, das schnell auf- und abgebaut werden konnte.

Damals war es als Antwort auf die Wohnungsnot nach dem Ersten Weltkrieg gedacht – funktional, erschwinglich und dennoch mit dem ästhetischen Anspruch des Jugendstils verbunden. Aus heutiger Sicht erscheint Müllers Entwurf fast wie ein Vorläufer der Tiny-House-Bewegung: kompakt, ressourcenschonend und auf das Wesentliche reduziert.

Dieses Projekt zeigt, dass die Mathildenhöhe nicht nur ein Ort für künstlerische Experimente war, sondern auch für soziale Innovationen: Wie wollen wir leben? Wie kann Architektur unser Leben leichter, beweglicher, vielleicht sogar freier machen? Fragen, die bis heute aktuell sind – und die schon vor über hundert Jahren in Darmstadt mit Mut und Kreativität gestellt wurden.