IZ-Reiseblog: Unserem Autor begegnet der Schriftsteller Pirandello auf dem Weg durch Sizilien.

(iz). Die Sehnsucht nach dem Leben im Süden, ist sie Teil des modernen Spiels mit den Identitäten? Wir besuchen einen Ort mit dem sinnreichen Namen „Caos“. Dort, am Stadtrand von Agrigent, wurde am 28. Juni 1867 der Nobelpreisträger Luigi Pirandello geboren. Wie kein anderer beschreibt er Sizilien und seine Menschen. Das Geburtshaus des Schriftstellers steht heute auf unserem Besuchsprogramm.

Pirandello schuf unvergessliche Bilder von Sizilien

Seine sizilianischen Novellen, wie zum Beispiel „Ciàula entdeckt den Mond“, schaffen unvergessliche Bilder und gehören zum besten, was je geschrieben worden ist.

Der Titelheld ist ein junger Mann, der als Lastenträger in einer Schwefelmine in Sizilien arbeitet. Sein Leben ist hart, von Armut und Missachtung von seinem eigenen Umfeld geprägt. Er fürchtet die Dunkelheit und gilt bei den anderen Arbeitern als einfältig. Nach einem anstrengenden Tag wird Ciàula gezwungen, noch einmal mit einem schweren Korb Schwefel zur Oberfläche zu steigen, obwohl es bereits Nacht ist. Der Weg aus dem Labyrinth verläuft durch enge, dunkle Stollen – etwas, das ihm große Angst macht.

Doch als er aus dem Schacht tritt, geschieht das Unerwartete: Er sieht zum ersten Mal bewusst den Mond. Dieser Anblick löst in ihm eine tiefe emotionale Erschütterung und ein Staunen aus. Er ist überwältigt von der Schönheit der Welt – eine Offenbarung, die fast wie ein spirituelles Erwachen wirkt: „Groß, ruhig, wie in einem frischen, leuchtenden Ozean der Stille stand ihm der Mond gegenüber“.

Ein anderes Beispiel für die erzählerische Meisterschaft des Autors ist die Novelle „Da sé“. Die Geschichte dreht sich um einen Mann mittleren Alters, der in seiner Jugend als wohlhabend und angesehen galt, nun jedoch verarmt ist und mit den Konsequenzen seiner gescheiterten Existenz zu kämpfen hat.

Der soziale Abstieg und die Verzweiflung über seine Situation treiben ihn zu dem Entschluss, sich das Leben zu nehmen. Er ist der Meinung, dass der Tod die einzige Möglichkeit ist, der Belastung für seine Angehörigen zu entkommen. Er wandert in die Berge, um allein und abgeschieden zu sterben – weit entfernt von seiner Familie und ohne dass jemand von seinem Selbstmord ahnt.

Im letzten Moment entscheidet er sich jedoch, selbst zum Friedhof zu gehen, um seinen Angehörigen weitere Kosten zu ersparen. Auf diesem Weg, innerlich losgelöst von den Bindungen an die Welt, erfährt er das ganze Wunder des Seins.

Zwischen Absurdität und profundem Nachdenken

Diese Novellen zeigen Pirandellos Fähigkeit, das Absurde des Lebens mit einer tiefen philosophischen Reflexion zu verbinden. Der tragikomische Moment – das Aufeinandertreffen von Verzweiflung und Hoffnung – ist typisch für den Denker, der in seinen Arbeiten immer wieder den inneren Konflikt des Menschen untersucht.

Jenseits der materiellen Verhältnisse – egal ob es sich um Bauern, Tagelöhner, Bürger, Adelige, Unternehmer, Notare oder Ärzte handelt –, alle Figuren des Schriftstellers verbinden die Tragik der Existenz. Und, es sind Menschen, die Teil ihrer Heimat sind und gleichzeitig als universelle Gestalten verstehbar sind. Die Idee des Nationalismus wird ihnen nicht gerecht.

Eine der philosophischen Grundfragen, die Pirandello behandelt, ist die Frage nach der Identität. Für ihn ist die Realität ein kontinuierlicher Fluss, und alles, was sich von diesem Strom löst, stirbt. Die Wirklichkeit hat eine Vielzahl von Aspekten und ist nicht rational zu erfassen.

„Ach, Sie glauben, Konstruktion hätte nur mit Gebäuden zu tun? Ich konstruiere mich andauernd, und ich konstruiere Sie, und Sie tun dasselbe. Und die Konstruktion hält so lange, bis das Material unserer Gefühle zerbröckelt und der Zement unseres Willens zerfällt. […] Es genügt, dass der Wille ein wenig schwankt und sich die Gefühle in einem Punkt wandeln, ja auch nur geringfügig verändern, und dahin ist unsere Wirklichkeit!“ (Einer, keiner, hunderttausend, 1925)

Was kommt nach den Masken?

Was bleibt vom Menschen, wenn alle Masken gefallen sind? Für Luigi Pirandello lautet die Antwort: nichts, oder – schlimmer – zu viel. Nicht der Kern tritt zutage, sondern ein Durcheinander aus Rollen, Blicken, Zuschreibungen. Das Werk stützt keine Ideologie, nicht einmal die des Zweifelns. Der Mensch ist eine Bühnenfigur – aber ohne Stück, Regisseur oder Bühnengestalt, die ihm wirklich gehört.

In einer Welt, die nach Haltung verlangt sowie Klarheit, Zugehörigkeit und Weltanschauung verlangt, ist das ein Affront. Pirandello erklärt keine Alternative, ruft nicht zur Revolution auf. Er stellt sich nicht in eine Linie, gründet weder eine Schule, noch bekennt er sich zu einer Partei.

Seine Figuren – selbst die, die handeln – glauben nicht an das, was sie tun. Sie spielen, weil es verlangt wird, ohne zu wissen, wer sie sind. In einer Zeit, in der alle etwas sein wollen – eindeutig, sichtbar, richtig –, flüstert Pirandello: „Du bist nichts. Du bist viele. Du bist ein Spiegel im Nebel.“

Nur, fragen wir uns, auf einer Bank im Garten des Dichterhauses, ist der in diesem Sinne „identitätslose“ Mensch am Ende nur ein Spielball der politischen Mächte? Was verstehen wir heute unter Identität?

Foto: Adobe Stock

Schlussfolgerungen der Moderne

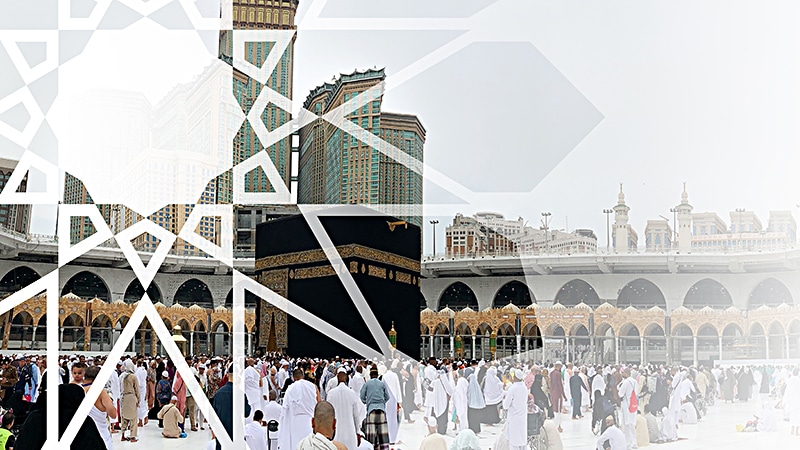

Es ist kein Zufall, sondern die logische Konsequenz der Moderne, dass uns Muslime in den letzten Jahrzehnten Identitätsdebatten beschäftigen. Dabei ist es klar, dass wir in spiritueller Hinsicht, sei es im Gebet oder auf der Pilgerreise, anstreben die Identität aufzulösen.

Auf der anderen Seite ist es ein Segen, dass uns der Islam eine konkrete Rechtsposition gewährt, wir nicht nur einzelne Träger unseres Schicksals sind, sondern auch Eheleute oder Vertragspartner werden können. Muslimisches Sein definiert sich nicht durch die Masse.

Die individuelle und kollektive Dimension des Menschen ist aus unserer Sicht eine Frage der Balance. Niemand erreicht heute die heiligen Stätten, ohne einen Reisepass zu besitzen. Muslime sind mit Rechten und Pflichten versehene BürgerInnen des Rechtsstaates und Akteure der Zivilgesellschaft. Wir benutzen Sprachen, die Erklärungsmodelle ermöglichen und wir sind in der jeweiligen geografischen Situation – auf unterschiedlichste Weise – kulturstiftend.

Zu verstehen, dass die Identitäten fließend sind, wir im Alltag verschiedene Rollen annehmen, dass sich unsere Persönlichkeit permanent auflöst, verändert und entwickelt, ist die Quintessenz dieses Verständnisses der Moderne.

Foto: alphaspirit.it, Shutterstock

Die Beschäftigung mit europäischen Schriftstellern zeigt uns, welche Fragen in dieser Zeit zu beantworten sind. Sie sind Vorlagen für einen Dialog. Überhaupt ist das Lesen etwas, das wie die Bildung mit unserer Unabhängigkeit konstituiert. Nur in der Auseinandersetzung mit anderen Sichtweisen gewinnen wir die Souveränität im Umgang. Timothy Snyder schreibt in seinem neuesten Buch über den Kontext von Lesen, Bildung und Freiheit:

„Unsere derzeitige Laune, die Vergangenheit aus meist selbstgerechten Gründen zu verwerfen, hat mit unserer technisierten Unfähigkeit zu tun, uns zu konzentrieren und zu tolerieren. Wir werden von einer Social-Media-Nemesis darauf trainiert, der Herde zu folgen und die Herde zu keulen. Doch wenn wir uns dem Lesen verweigern, tauschen wir nicht die Vergangenheit gegen die Zukunft ein. Ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft. Wir tauschen die Vergangenheit gegen einen prekären Stillstand.“

Im Dichterhaus ist die Moderne eingezogen. Nach der Renovierung muss man eine App herunterladen, um das Gewirr von Schaubildern, Video-Präsentationen und alten Handschriften zu ordnen. Ein Chaos von Eindrücken auf engstem Raum. Nach dem Besuch der Ausstellung laufen wir über den Parkplatz zu einer Baracke, die mit der großen Aufschrift „Literaturcafé“ wirbt.

Vor dem Gebäude sitzen vier alte Männer und sonnen sich. Wir grüßen. Unsere Anfrage nach einem Cappuccino verneinen sie lachend. So etwas gibt es hier schon lange nicht mehr! Wir fragen, ob Bücher zum Verkauf stehen. Einer der Senioren steht auf, führt uns an die Tür des Cafés und zeigt auf einen Bücherschrank. Er ist leer.