Demokratie im Stress oder warum es sich lohnt, wieder Platon zu lesen. Einordnung einer aktuellen Debatte.

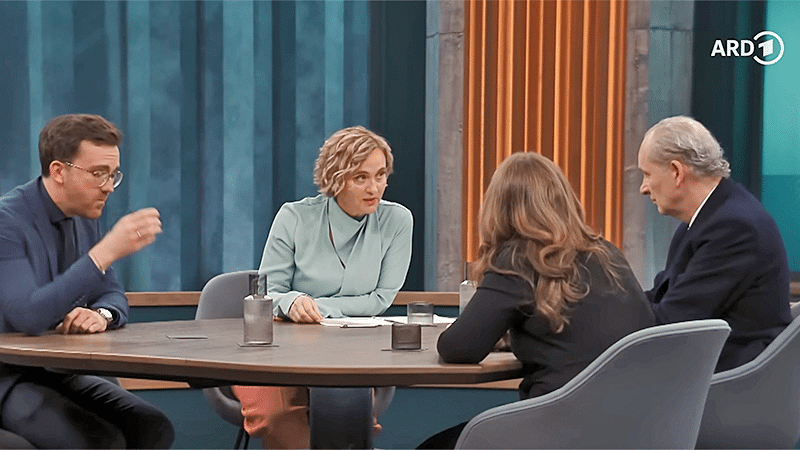

(iz). Es sind selten die lautesten Sendungen, in denen man den Puls einer Gesellschaft spürt, sondern die höflich geführten. So wirkte die ARD-Talkshow „Caren Miosga“ vom 17. November 2025 zunächst wie eine dialogische Insel im politischen Dauerfeuer.

Doch hinter dem ruhigen Tonfall zeigte sich eine Diagnose von bemerkenswerter Schärfe: Deutschland befindet sich in einer Vertrauenskrise – nur noch knapp die Hälfte der Bürger hält die Demokratie für funktionsfähig, fast 80 Prozent zweifeln an der Problemlösungsfähigkeit der Politik.

Platon oder wenn Kulturen aufeinandertreffen

In dieser Kulisse trafen der Jurist und Bestsellerautor Ferdinand von Schirach, die Grünen-Politikerin Ricarda Lang und Martin Machowecz, Chefredakteur der „Zeit“, aufeinander.

Was folgte, war ein lehrbuchartiges Zusammentreffen zweier politischer Kulturen: Schirach, der mit der Ruhe eines spätantiken Moralisten sprach, und Lang, die mit moderner, digital geschulter Rhetorik auf die Herausforderungen einer fragmentierten Öffentlichkeit reagierte.

Screenshot: ARD/Carmen Miosga

Der Streit drehte sich um Lügen und falsche Versprechen, Social-Media-Inszenierungen, den Dauerwahlkampf – und die Frage, ob unser System den Kompromiss allmählich verlernt.

Er lobte Langs rhetorisches Talent, stellte allerdings die Wirksamkeit politischer Kommunikation infrage: „Alles toll – aber es funktioniert nicht.“ Sie hielt dagegen, verteidigte die Debatte auf TikTok als Zugang zu jungen Wählern und kritisierte die Union, die „nicht einmal ihre eigenen Leute überzeugen“ könne.

Zugleich prallten zwei Demokratietherapien aufeinander: Lang forderte mehr Streitkultur, Schirach warnte vor der „Infantilisierung der Politik“ durch virale Selbstinszenierungen und plädierte für radikale Strukturreformen.

Schirach schlägt große Reformen vor

Staunend nahm das Publikum drei konkrete Vorschläge des Schriftstellers zur Kenntnis: Große Grundgesetzreform. Eine umfassende Neugestaltung der Verfassung mit teilweiser Entmachtung des Parlaments, um Stillstand zu brechen. „Machen Sie eine große Grundgesetzreform!“ – das sei der Weg aus der Koalitionslähmung.

Direkte Kanzlerwahl: Der Bundeskanzler wird direkt für sieben Jahre gewählt, ohne Möglichkeit einer zweiten Amtszeit. Sein Argument: „So entsteht Unabhängigkeit von Parteizwängen.“

Autonome Gesetzgebung: Der Kanzler darf drei Gesetze pro Legislatur eigenständig verabschieden – sie müssen nur vom Verfassungsgericht geprüft werden, nicht durchs Parlament debattiert. Nur so – fasste Schirach zusammen – können „schnelle, effektive“ Maßnahmen in Bereichen wie Infrastruktur oder Migration umgesetzt werden.

Foto: Ryan Nash Photography, Shutterstock

Keiner will ein „Weiter so!“

Einig waren sich die Diskutanten über die Gefahr des Stillstandes eines „Weiter so“, denn es droht die Stärkung der Extreme. Spätestens beim Thema AfD wurde es hitzig: Lang sah ein Verbot als legitim an, Schirach als „Offenbarungseid“ eines überforderten demokratischen Systems.

Die Sendung markierte damit mehr als eine Diskussion über Tagespolitik: Sie entblößte die tiefe Spannung zwischen Weisheit und Rhetorik in einer Öffentlichkeit, die immer stärker auf Tempo, Empörung und Effekte setzt. Ein Konflikt, den schon Platon vor 2.400 Jahren sezierte – und der angesichts der politischen Gegenwart überraschend aktuell wirkt.

Weisheit trifft Medienrealität: Warum Platon wieder relevant wird

Wir leben in einer Zeit, in der Politiker bewusst Lügen verbreiten, Fakten zu „Meinungen“ umdefiniert werden und Social-Media-Algorithmen Empörung belohnen. Genau deshalb, schreibt die Philosophin Angie Hobbs, wirkt Platon heute erstaunlich zeitgenössisch.

Sein Befund aus dem „Staat“ und dem „Phaidros“ ist eindeutig: Eine Gesellschaft bleibt nur dann gerecht und stabil, wenn ihre Führenden und ihre Bürger nach Wahrheit streben – nicht nach Macht, Aufmerksamkeit oder dem nächsten Wahlsieg.

Wer absichtlich Falsches sagt, der „Sophist“, beschädigt nicht nur das geistige Klima, sondern auch die Gemeinschaft selbst. Für Hobbs ist der moderne „post-truth politician“ schlicht der alte Sophist – nur mit besserer PR-Abteilung.

Platon versteht politische Kommunikation nicht als Schlagabtausch, sondern als Dialektik: ein hartnäckiges, gemeinsames Ringen um Erkenntnis. Die heutige Medienrealität könnte davon kaum weiter entfernt sein.

Foto: Adobe Stock, lven

Talkshows, Twitter-Dramen, Parlamentsbühnen – oft gewinnt nicht, wer recht hat, sondern wer lauter, schlagfertiger, emotionaler auftritt. Hobbs fasst es scharf zusammen: „We have become addicted to eristic (Streit um des Sieges willen) instead of dialectic (Streit um der Wahrheit willen).“

Im „Gorgias“ liefert Platon dafür ein bis heute treffendes Bild. Der echte Staatsmann ist der Arzt: einer, der bittere, aber heilende Medizin verschreibt. Der Populist ist der Koch: jemand, der serviert, was sofort schmeckt – Steuersenkungen, Feindbilder, einfache Lösungen. Gute Politik, so Platon, muss manchmal unbequem sein. Sie soll Menschen aus ihrer Höhle führen, nicht noch attraktivere Schatten an die Wand werfen.

Schon vor 2.400 Jahren warnte Platon vor dem geschriebenen Wort: Es könne nicht antworten, sich nicht verteidigen und sei anfällig für Missverständnisse. Hobbs zieht die Parallele zu Tweets und Memes – scheinbare Mini-Dialoge, die meist monologisch und hochgradig emotionalisierend wirken.

Wer heute Politik macht oder sie kommentiert, sollte Platon nicht als antiken Staubfänger lesen, sondern als hellsichtigen Beobachter unserer Gegenwart. Der Essay von Angie Hobbs ist dafür einer der stärksten Einstiege der letzten Jahre.

Literatur: Angie Hobbs, „Why Plato Matters Now“, The Philosopher 2023; Platon: Staat VII–X, Gorgias, Phaidros.