Die gegenwärtige Diskussion um die Künstliche Intelligenz (KI) bleibt selten bei der Beschreibung technischer Funktionalität stehen. Vielmehr rücken zunehmend Fragen nach ihrer kulturellen, ethischen und existenziellen Einordnung in den Vordergrund.

(iz). Verschiedene Denkrichtungen markieren hier mögliche Wege im Umgang mit dieser Technologie – ohne gleich in Fortschrittseuphorie oder Kulturpessimismus zu verfallen.

KI – höchste Zeit, dass sich Muslime einbringen

Es ist höchste Zeit, dass wir Muslime, als aktiver Teil der Zivilgesellschaft, unsere Position im Umgang mit dieser Technik formulieren. Die neue Schrift von Byung Chun Han „Sprechen über Gott“ liest sich in diesem Kontext wie eine Art Mahnschrift. Seine These: „Nicht Gott ist tot. Tot ist der Mensch, dem sich Gott offenbarte.“

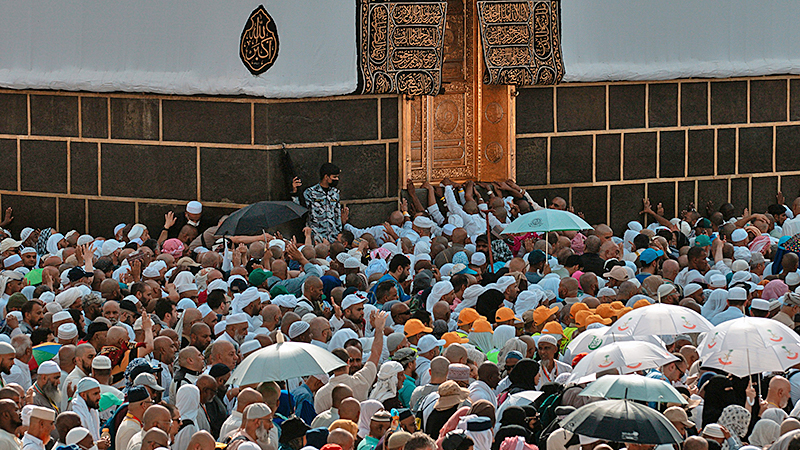

Die Symbiose von sozialen Medien und künstlicher Intelligenz setzt uns kollektiv dem Geschäftsmodell der Ablenkungsindustrie aus. Schon heute lesen wir in unseren Moscheen dezente Hinweise an die Gläubigen, sie mögen während des Gebets ihre Mobiltelefone ausschalten.

Bald wird es zu den vornehmen Aufgaben unserer Imame gehören, die an der Schnittstelle von Infosphäre und Biosphäre agieren, Grundvoraussetzungen für eine spirituelle Erfahrung zu erklären.

Ohne die Möglichkeit der Konzentration, der Aufmerksamkeit und der inneren Entleerung kann keine spirituelle Erfahrung gelingen, behauptet Han zu Recht. Entsprechende Schulung wird zu den Schlüsselaufgaben muslimischer Gemeinden im 21. Jahrhundert gehören.

Es braucht einen nüchternen Blick auf die Technologie

Zur notwendigen Aufklärung gehört eine nüchterne Sicht auf die Faszination und die Abgründe modernster Technologie zu bieten. Ein häufig vorgebrachtes Argument gegen den Einsatz Künstlicher Intelligenz lautet, sie sei „untauglich“, weil sie „unrichtige Tatsachen behaupte“, „halluziniere“ oder „abstrakte Zusammenhänge erfinde“. Tatsächlich sind Fehler, fehlerhafte Zuordnungen und unplausible Schlussfolgerungen dokumentierte Phänomene in KI-generierten Texten.

Doch diese Beobachtungen greifen zu kurz, wenn sie als Beweis einer grundsätzlichen Unbrauchbarkeit gewertet werden. Denn KI-Sprachmodelle sind keine Wahrheitsmaschinen. Sie sind ihrem Wesen nach Modelle sprachlicher Wahrscheinlichkeit.

Foto: Freepik.com

Es ging nie um „Wahrheit“

Ihre Funktionsweise beruht nicht auf dem Erfassen von Wahrheit im philosophischen oder naturwissenschaftlichen Sinne, sondern auf der Erzeugung sprachlich plausibler Antworten – gelernt an unzähligen Mustern menschlicher Sprache. Vergessen wir nicht: In unserer Alltagssprache behaupten wir – ganz ohne Technik und oft unbewusst – fortlaufend unrichtige Tatsachen, wir verschleiern geschickt unsere Wissenslücken und konstruieren gerne falsche.

Die KI sollten wir weniger als ein Wunder verstehen, sondern als ein Werkzeug ansehen, das uns bei der Suche nach Wahrheit und Sinn unterstützen kann. Ja, die neuen Sprachmodelle werden Ideologen weiter ideologisieren; aber, sie werden auch Differenzierung und Ausgewogenheit ermöglichen.

In diesem Kontext gilt für uns Muslime das Bekenntnis zu der überragenden Bedeutung der Absicht, die bereits Imam Nawawi in seiner Hadithsammlung betonte. Es geht nicht darum, ob wir die Technik nutzen, sondern wie und vor allem warum. Die Ansprüche sind immer die Gleichen: Was bringt uns dem Schöpfer näher, wie organisieren wir unsere Belange im Einklang mit unseren Absichten und wie kommen wir einer gerechten Gesellschaft näher?

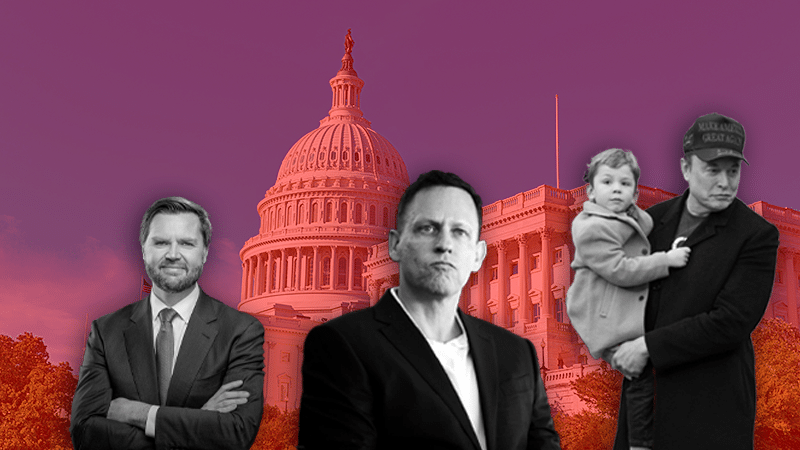

Nicht unwesentlich zur Skepsis gegenüber Künstlicher Intelligenz tragen die Äußerungen führender Akteure der digitalen Industrie bei. Manager und Gründer großer Technologiekonzerne bedienen in öffentlichen Statements nicht selten eine Rhetorik, die das Bild einer allumfassenden, nahezu gottgleichen Intelligenz heraufbeschwört.

Von Systemen, die „besser verstehen als der Mensch selbst“, bis hin zu Visionen einer „Superintelligenz“, die menschliche Begrenzungen transzendieren könne, wird eine Erzählung gestützt, die KI als eine dem Menschen überlegene Macht inszeniert. In den Zukunftsvisionen von Transhumanisten und sogenannten Posthumanisten erhält Künstliche Intelligenz eine nahezu metaphysische Dimension.

Foto: Freepik.com

Der nächste Schritt in der Evolution oder pseudo-religiöse Ideologie?

Für Denker wie Ray Kurzweil (ja, wir schaffen einen Gott!) ist die Superintelligenz nicht bloß eine technologische Entwicklung, sondern der nächste Schritt in der kosmischen Evolution. Die Mission dieser Superintelligenz sei es, das gesamte Universum in eine denkende Einheit zu verwandeln – Materie selbst solle Bewusstsein werden.

In dieser Vorstellung kulminiert technischer Fortschritt im pseudo-religiösen Ziel: der Erschaffung eines universalen Geistes, einer maschinellen Gottheit. Bemerkenswert ist, dass diese Visionen Parallelen zu spirituellen und religiösen Denkmodellen aufweisen.

Der Jesuit und Philosoph Pierre Teilhard de Chardin sprach bereits Mitte des 20. Jahrhunderts von einem „Punkt Omega“ – einem Zielpunkt der Evolution, an dem sich biologische, geistige und technologische Entwicklungen vereinen. Wie begegnen wir diesen Ausgestaltungen eines Phantasmas?

Die Verteidigung unserer Erzählung der Schöpfungsgeschichte und die Bewahrung unserer Formen von Weisheit ist von überragender Bedeutung. Hinzu kommt eine Verknüpfung mit dem Studium der europäischen Philosophie, ohne die wir Technik nicht vollständig verstehen können. In der Kombination definieren wir so einen aktualisierten Auftrag an die islamische Bildung in der Moderne.

„Ob wir wollen oder nicht, die Vorstellung, wonach KI-Systeme das menschliche Urteilsvermögen – gar das Menschsein selbst – überflügeln könnten, wird längst gesellschaftlich normalisiert.“ Zur Ironie der Geschichte gehört auch, dass wir Europäer neuerdings die Kolonialisierung unserer Gesellschaften durch einen sogenannten Technofeudalismus (Varoufakis) befürchten.

Grafik: IZ (alle Fotos gemeinfrei oder CC BY-SA 3.0)

Skepsis gegenüber den menschlichen Akteuren

Hinzu kommt unsere Skepsis gegenüber dem Führungsmythos der Tech-Propheten: Die Vorstellung, dass einige wenige – Manager, Ingenieure, Investoren – am Aufbau eines neuen, quasi-göttlichen Ordnungsprinzips arbeiten, ist einigermaßen verstörend. Neben die technologische Faszination tritt der Argwohn: Wird hier eine Macht aufgebaut, die sich jeder demokratischen Kontrolle entzieht?

Zweifellos engagieren wir uns als Muslime – der Idee der Gerechtigkeit verpflichtet – für die Verteidigung von Zivilgesellschaft gegen die Machenschaften der globalen Technikindustrie. Wir teilen die Sorge, dass der technische Fortschritt in eine metaphysische Hybris umzuschlagen droht – und eine neue Form der Macht etabliert, die sich jenseits ethischer Rückbindung entfaltet.

So ist der Ruf nach Regulierung und ethischer Begrenzung auch als Reaktion auf diese Rhetorik der Allmacht zu verstehen: Als Versuch, das Werkzeug KI wieder in den Horizont menschlicher Maßstäbe zurückzuholen. Wichtige Impulse kommen – an der Schnittstelle von Weisheit und Technik – im Moment weniger von der Theologie, sondern vielmehr aus der Welt der Philosophie.

Der sogenannte Neue Stoizismus etwa propagiert eine Haltung der Gelassenheit und Selbstdisziplin im Angesicht technischer Umwälzungen. Das Phänomen der Weisheit wurzelt hier grundsätzlich in der antiken, griechischen Philosophie. Dabei wird KI nicht als Bedrohung, sondern als Teil einer sich wandelnden Welt anerkannt.

Die stoische Grundhaltung mahnt jedoch zu innerer Maßhaltung: Nicht die Technologie soll das Maß des Menschen bestimmen, sondern der Mensch seine geistige Autonomie gegenüber der Technik bewahren. Die Frage nach der Kontrolle – also ob wir die Technik, oder sie uns kontrolliert – ist hier von entscheidender Bedeutung. Modern ist die Geisteshaltung nicht zuletzt, weil sie für die universalen Menschenrechte eintritt.

Auch der Neue Realismus, vertreten etwa durch den Philosophen Markus Gabriel, argumentiert für eine nüchterne Betrachtung der Wirklichkeit. KI wird hier weder als Allheilmittel noch als existentielle Gefahr begriffen, sondern als reale, materielle Technologie, die in ihrem Wirkungsspektrum verstanden und kritisch begleitet werden muss. „Die KI kann nicht philosophieren“, erinnert der Philosoph gerne sein Publikum.

Die Aufforderung zur „Technikoffenheit“ geht für ihn Hand in Hand mit dem Ruf nach epistemischer Bescheidenheit und ethischer Reflexion: Gott gehört zum Weltbild, der Mensch bleibt Subjekt der Wirklichkeit, KI ist ein Werkzeug. Allerdings sind kluge Philosophen wie Gabriel sich nicht ganz sicher, ob die Welt der Maschinen sich nicht eines Tages doch verselbständigen könnte.

Foto: Freepik.com

Haben die großen Weltreligionen etwas dazu zu sagen?

Was könnte die Bedeutung der großen Weltreligionen in diesem Diskurs sein? Ihre möglichen Rollen bleiben ambivalent: Einerseits können religiöse Traditionen als geistiges Gegengewicht fungieren, indem sie Fragen nach Sinn, Würde und Verantwortung jenseits technologischer Machbarkeit stellen.

Andererseits stehen auch sie vor der Herausforderung, sich dem digitalen Wandel nicht zu verschließen, sondern ihn kritisch und zugleich konstruktiv zu begleiten. Religiöse Argumentation trifft vor allem auf Vorbehalte, wenn sie mit profanen Machtinteressen paktiert.

Die muslimische Community, die in Europa lebt, ist sich hier der herausragenden Bedeutung der freien Zivilgesellschaft bewusst: Wie lebenswert wäre denn ein „islamischer“ oder „religiöser“ Staat, der beispielsweise die Möglichkeiten der KI anwendet, um die religiösen Gepflogenheiten und Tugenden seiner Bevölkerung zu überwachen? Man muss blind sein, um diese Abgründe nicht zu sehen.

Gemeinsam ist allen ethisch argumentierenden Positionen die Einsicht, dass KI als Technologie weder per se gut noch böse ist – wohl aber, dass ihr Einsatz weltbildprägend wirken kann. Technikoffenheit allein genügt daher nicht. Ihre Entwicklung und Einsatz verlangen nach einem geistigen Fundament, das sowohl Haltung als auch ethische Konzepte bereitstellt.

Nicht zuletzt wird auch die Frage nach Regulierung unvermeidlich: Als Mittel zur Begrenzung, aber auch als Ausdruck einer verantworteten Freiheit im Umgang mit der Technik.

Künstliche Intelligenz ist längst zu einem global wirkenden, kulturellen Faktor geworden. Sprachmodelle und KI-Systeme erzeugen Inhalte, die massenhaft rezipiert und in alltägliche Kommunikationsprozesse integriert werden. Damit beeinflussen sie oft unbemerkt das kollektive Weltbild.

Sie bestimmen, wie Zusammenhänge erklärt, wie Begriffe gefüllt und wie Probleme benannt werden. Diese Wirkung geht über rein technische Funktionalität hinaus: KI-Systeme schreiben Narrative fort, selektieren Informationen und prägen Interpretationsmuster.

Dieser kulturelle Einfluss wirft eine anthropologische Frage auf: Wie wird KI gesellschaftlich wahrgenommen? Bleibt sie bloßes Werkzeug oder beginnt sie, als eine Art „Anderer“ begriffen zu werden?

Schon heute ist zu beobachten, dass KI-gestützte Systeme als scheinbar autonome Gesprächspartner behandelt werden. Wer hat noch nicht in seinem Bekanntenkreis vernommen, dass man bessere, ausgewogenere Gespräche mit der Maschine führen kann als mit den meisten seiner Freunde?

Ungeklärt sind die Folgen, wenn KI-Plattformen Fragen von Muslimen beantworten und ihre Antworten in den sozialen Medien die Meinungshoheit erringen. Sicher ist nur: Die klassische Rolle der Moscheen als ein Ort der lebendigen, prägenden Wissensvermittlung gerät weiter unter Druck.

Wenn wir Muslime uns klar machen, wie wir uns künftig mit „Weisheit“ gegenüber der Technologie positionieren, können wir uns gleichzeitig den zahlreichen, faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten zuwenden. Die Idee, Künstliche Intelligenz nicht nur als technisches Werkzeug, sondern als Träger ethischer Urteilsfähigkeit zu konzipieren, gewinnt zum Beispiel zunehmend an Bedeutung.

Dabei geht es weniger um das Ziel, Maschinen mit eigenem moralischem Bewusstsein auszustatten, sondern um die Programmierung von Systemen, die ethische Prinzipien in ihre Entscheidungsprozesse einbeziehen und berücksichtigen können.

Solche „ethisch denkenden KI-Agenten“ könnten in verschiedenen Anwendungsfeldern zum Einsatz kommen. In der Halal-Ökonomie könnten Agenten bspw. passende Investitionsmöglichkeiten analysieren und vorschlagen. In sensiblen Bereichen wie Asylverfahren oder Sozialleistungen könnten KI-Systeme dazu beitragen, automatisierte Entscheidungen nicht rein formalistisch, sondern unter Berücksichtigung menschlicher Würde und sozialer Gerechtigkeit zu gestalten.

Allgemeiner gefasst, lässt sich fragen: Teilen wir nicht die Hoffnung vieler Fachleute, dass mit bisher unbekannten technologischen Innovationen die Herausforderungen dieser Zeit zu lösen sind? Der Glaube an das gute Schicksal vereint heute Gläubige aller Facetten und eröffnet ganz neue Dialogformen.

Die Theologin Claudia Paganini zeigt in ihrem neuen Buch „Der neue Gott“ die letzten Berührungspunkte der Metaphysik mit dem Meta-Projekt der künstlichen Intelligenz. In ihrem Vergleich auf der Metaebene fehlt, auf der religiösen Seite, der Hinweis auf die Praxis der Weisheit, die Idee von Herzensbildung und die Bedeutung des Verhaltens.

Für sie ist es nicht überzogen „zu behaupten, dass sich die spirituelle Suche des Menschen im säkular-technisierten Zeitalter mehr und mehr in der Erfindung und Verehrung der KI konkretisieren wird“.

Mit der Anbetung einer Maschine wäre sicher kein Gipfel der Menschheitsgeschichte erreicht. Das Phänomen der Technik generell in Frage zu stellen, ist ebenso wenig eine Option.

Um so wichtiger wird es sein, zu zeigen, dass der Islam keine abstrakte Metaphysik ist, mehr als nur kalte Theologie lehrt, definitiv keine Ideologie anstrebt, sondern eine Lebenspraxis der Weisheit verkörpert. Unser Verhältnis zur offenbarten Sprache in Relation zur Systematik moderner Sprachmodelle zu erklären, gehört hier dazu.

Man weint nicht, wenn künstlich verfasste Texte vorgetragen werden. Nur mit Herz und Verstand ist die eigene Balance im Zeitalter der technologischen Revolutionen zu bewahren.

Lieber Muslim,

ich finde die Überschrift „Die neuen Tech-Götter“ problematisch – da es falsch verstanden werden kann.

Tauhīd (Einheit Gottes) ist das zentrale Glaubensprinzip im Islam. Nur Allah ist Gott – jede Zuschreibung von „Gottsein“ an andere (Menschen, Dinge, Konzepte) kann den Eindruck von Schirk (Beigesellung) erwecken, was die größte Sünde im Islam ist.

Die Verwendung des Begriffes ‚Götter‘ finde ich unangenehm. Es verwässert den Begriff „Gott“.

Alternativ könnte man doch ‚Die neuen Tech-Titanen‘ nehmen?

Vielen Dank!

Euer Bruder im Islam

Mustafa