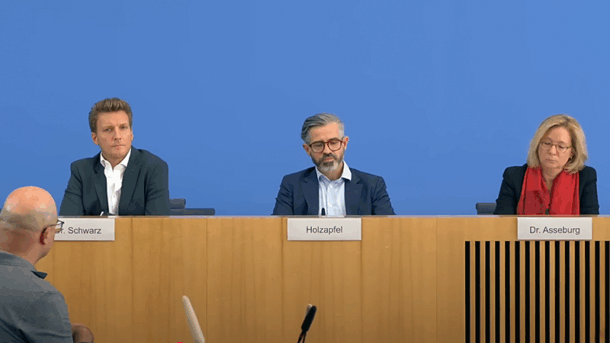

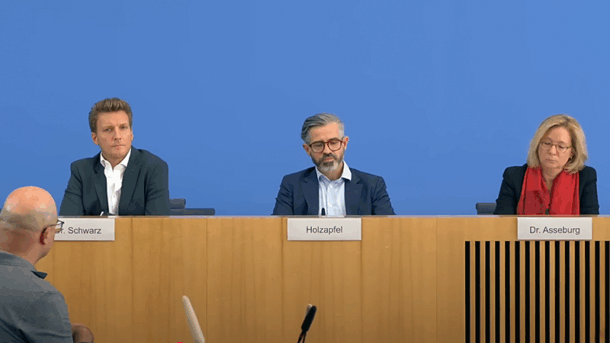

Screenshot: Jung & Naiv/YouTube

Am 2. Oktober traten Experten für Nahostpolitik und Völkerrecht an die Öffentlichkeit. Auf der Bundespressekonferenz forderten sie eine „nahostpolitische Wende“. Berlin (iz). Die Bundespressekonferenz am 2. Oktober 2025 widmete sich […]

Weiterlesen mit dem IZ+ (Monatsabo)

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.