Trotz des, sich abzeichnenden militärischen Niedergangs der USA ist die Welt gewaltsamer geworden. (IPS). Die Welt erlebt einen Anstieg der Gewalt, wie er ab Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr […]

unabhängig seit 1995

Trotz des, sich abzeichnenden militärischen Niedergangs der USA ist die Welt gewaltsamer geworden. (IPS). Die Welt erlebt einen Anstieg der Gewalt, wie er ab Ende des Zweiten Weltkriegs nicht mehr […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

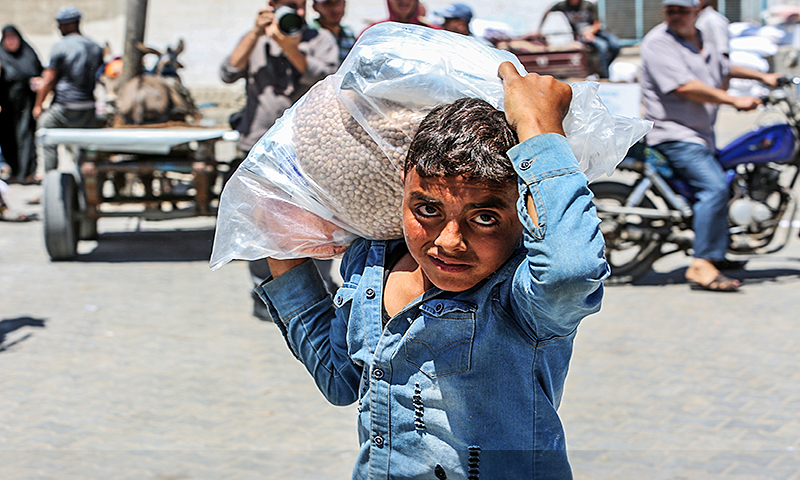

Als Mittel ein Kriegsverbrechen: Auch in den aktuellen Kriegen der Gegenwart wird Hunger als Waffe eingesetzt (IPS). Kriege, wirtschaftliche Schocks, die Erderwärmung und Kürzungen der Entwicklungshilfe haben die Nahrungsmittelkrisen in […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

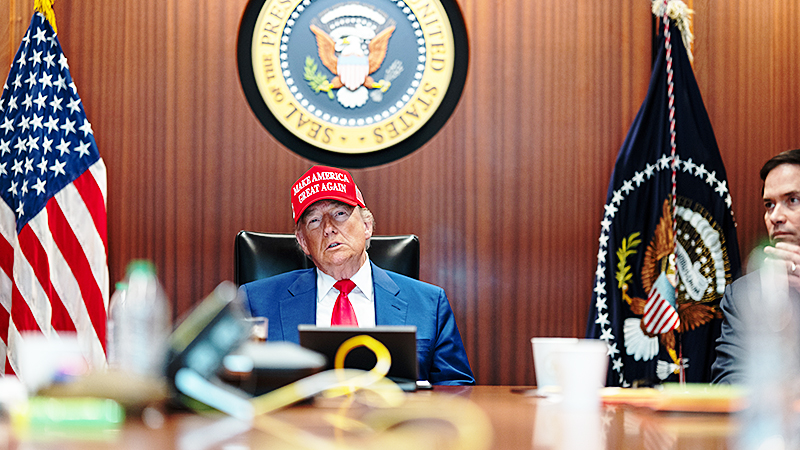

NEW YORK (IPS). Die USA, ein langjähriger, engster Verbündeter Israels, drohten UN-Mitgliedstaaten, sich von einem hochrangigen Meeting fernzuhalten, das vom 17. bis 20. Juni stattfand. Es zielte auf die Anerkennung einer Zwei-Staaten-Lösung für den israelisch-palästinensischen Konflikt ab. Das Treffen wurde gemeinsam von Frankreich, einem ständigen Mitglied des UN-Sicherheitsrats, und Saudi-Arabien, einem starken politischen Verbündeten der USA, geleitet. Laut „The Guardian“ hatte das US-Außenministerium Regierungen weltweit davon abgeraten, an der Konferenz teilzunehmen. In der Demarche, die Anfang Juni verschickt wurde, hieß es, dass Länder, die nach der Konferenz „anti-israelische Maßnahmen“ ergreifen, als Gegner der außenpolitischen Interessen der USA angesehen werden und mit diplomatischen Konsequenzen aus Washington rechnen müssen. „Die Vereinigten Staaten lehnen die implizite Unterstützung der Konferenz für mögliche Maßnahmen wie Boykotte und Sanktionen gegen Israel sowie andere Strafmaßnahmen ab“, hieß es in dem Schreiben.

DEN HAAG (kann). Der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, hat die jüngsten US-Sanktionen gegen Richterinnen des Internationalen Strafgerichtshofs kritisiert. Es handle sich um „Angriffe auf Richter wegen der Ausübung ihrer richterlichen Tätigkeit“ und laufe der Rechtsstaatlichkeit direkt zuwider, erklärte Türk am 6. Juni. Auch die Versammlung der Vertragsstaaten des Den Haager Gerichts verwahrte sich „entschieden und unmissverständlich“ gegen die Maßnahmen. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte zwei Tage davor die Richterin Reine Alapini-Gansou und ihre Kollegin Beti Hohler mit Strafmaßnahmen belegt, weil sie an der Ausstellung eines Haftbefehls gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu beteiligt waren.

JEDDAH (KUNA). Die Muslimische Weltliga (MWL) verurteilte am 13. Juni die israelischen Angriffe auf den Iran. In einer Erklärung wies die MWL auf die Schwere der Verletzung der staatlichen Souveränität und des Völkerrechts sowie auf die Auswirkungen auf den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit hin.

Foto: Avash Photo, via Wikimedia Commons

JEDDAH (KUNA). Das Generalsekretariat der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) verurteilte aufs Schärfste die von ihm als eklatante Aggression der Besatzungsmacht gegen den Iran bezeichnete Handlung. Sie bezeichnete den Angriffskrieg als flagrante Verletzung der Souveränität, Sicherheit und der internationalen Gesetze und Normen des Iran. In einer offiziellen Erklärung forderte die OIC die internationale Gemeinschaft und den UN-Sicherheitsrat auf, ihrer Verantwortung angesichts dieses Angriffs gerecht zu werden. Dieser droht ihrer Warnung zufolge den Frieden, die Sicherheit und die Stabilität in der gesamten Region zu untergraben. Und sie rief zu dringenden und entschlossenen internationalen Maßnahmen auf, um die Eskalation zu stoppen.

KASCHGAR (IZ). Seit Langem versucht die Pekinger Regierung, die Darstellung zu verbreiten, dass Religionsfreiheit für die Uiguren herrscht. Um diese Behauptung zu untermauern, organisieren die Behörden Delegationen von muslimischen Religionsdelegationen. Diese sorgfältig inszenierten Tips sollen die Realität der Unterdrückung verschleiern und das Bild einer Gesellschaft vermitteln, in der diese Muslime ihren Islam frei ausüben könnten. 2025 war es ihnen in China nicht möglich, gemeinsam zum Ende des Ramadan zu beten. Die Regierung hat ihre Praktiken massiv eingeschränkt und kriminalisiert.

Foto: Anas Mohammed, Shutterstock

BRÜSSEL (IZ). Die Vereinigung Ärzte ohne Grenzen (MSF) rief am 16. Juni die EU-Führung auf, „echten Druck“ auf Israel zu manifestieren. Nur so ließe sich das „Blutvergießen“ in Gaza beenden. „Unsere Botschaft an die Staats- und Regierungschefs ist einfach. Wir fordern Sie dringend auf, alle politischen, wirtschaftlichen und diplomatischen Mittel einzusetzen, um echten Druck auf Israel auszuüben, damit das Blutvergießen in Gaza beendet wird und humanitäre Hilfe ungehindert geleistet werden kann“, erklärte MSF-Generalsekretär Christopher Lockyear in einer Pressekonferenz. Er verlas dabei einen offenen Brief an die europäischen Staatschefs.

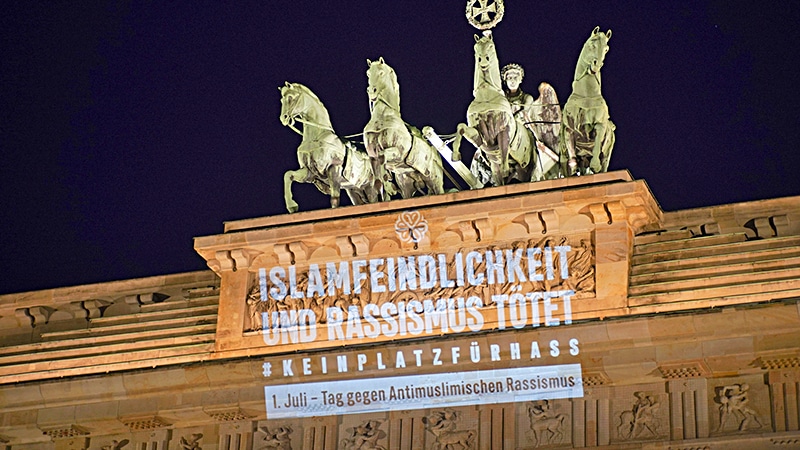

LONDON (AA). Ein starker Anstieg antimuslimischer Hassverbrechen in Europa und Großbritannien wurde in einem neuen Bericht aufgezeigt, der am 17. Juni im britischen Parlament diskutiert wurde. Der Labour-Abgeordnete Afzal Khan, stellvertretender Vorsitzender der Allparteien-Fraktion für britische Muslime, moderierte eine Podiumsdiskussion zur Vorstellung des „European Islamophobie Report“ und warnte vor wachsender Feindseligkeit und Diskriminierung gegenüber muslimischen Gemeinschaften.

KAIROUAN/PARIS. Am 11. Juni wurde der 46-jährige Tunesier Hichem Miraoui in Kairouan im Kreis seiner Familie beerdigt. Am 31. Mai hatte ihn in seinem Wohnort Puget-sur-Argens in Südfrankreich sein französischer Nachbar aus rassistischen Gründen mit mehreren Schüssen ermordet. Dabei erlitt zudem ein türkischer Staatsbürger eine Verletzung an der Hand. Es ist nicht das erste Mal, dass in Frankreich Menschen wegen Rassismus getötet werden. Da der Täter seinen Hass auf Araber seit Jahren öffentlich geäußert und seine tödlichen Absichten in einer Videobotschaft angekündigt hatte, plant die Staatsanwaltschaft nun, gegen ihn wegen eines terroristischen Anschlags zu ermitteln.

Foto: Siora Photography, Unsplash

LONDON (IZ). Das britische Centre for Media Monitoring (CfMM) wirft der BBC in seinem Report „BBC On Gaza-Israel: One Story, Double Standards“ systematische Parteinahme zugunsten Israels und Benachteiligung der Palästinenser in der Gazaberichterstattung vor. Analysiert wurden über 35.000 BBC-Inhalte, die israelischen Todesopfern 33-mal mehr Aufmerksamkeit widmeten. Emotive Begriffe wie „Massaker“ nutze man fast ausschließlich für israelische Opfer, historische Kontexte wie „Besatzung“ oder „Apartheid“ blieben weitgehend unerwähnt.

WASHINGTON (CAIR). Der Council on American-Islamic Relations (CAIR), die größte muslimische Bürgerrechts- und Interessenvertretungsorganisation der USA, hat heute erneut an das Außenministerium appelliert, Indien als „Land von besonderer Besorgnis“ einzustufen, nachdem in der Stadt Ahmedabad über 8.500 muslimische Häuser zerstört wurden. Tausende Familien dort sind obdachlos geworden. Während die Behörden behaupten, die Maßnahme richte sich gegen „illegale Einwanderer aus Bangladesch“, geben viele der Vertriebenen an, dass sie jahrzehntelang dort gelebt haben, einige sogar seit der Unabhängigkeit des Landes.

Foto: ISM Palestine, via Wikimedia Commons | Lizenz: CC BY-SA 2.0

TEL AVIV (Agenturen). Israel hat einen massiven Ausbau der Siedlungen in der besetzten Westbank genehmigt. Das wird als Fortsetzung der faktischen Annexion des Gebiets bezeichnet. Die NGO Peace Now, die solche Erweiterung beobachtet, nannte das die größte Ausweitung seit der Unterzeichnung der Osloer Verträge vor mehr als 30 Jahren. Der Staat wird 22 neue Siedlungen errichten, darunter tief im Westjordanland und in Zonen, aus denen man sich zuvor zurückgezogen hatte, wie aus einer gemeinsamen Erklärung von Verteidigungsminister Katz und dem rechtsextremen Finanzminister Smotrich hervorgeht.

TEL AVIV (IZ). Israelische Akademiker kritisieren die Kriegsführung ihres Landes in Gaza scharf. In einem offenen Brief verurteilten sie das Töten von Zehntausenden, darunter vielen Kindern, die Zerstörung und das drohende Verhungern der Bevölkerung sowie Pläne zur Vertreibung der Palästinenser als Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie machen auch die Gesellschaft mitverantwortlich und fordern ein Ende des Schweigens angesichts der inhumanen Politik der rechtsradikalen Regierung. Das Schreiben wurde von mehr als 1.200 israelischen Lehrbeauftragten und Hochschulangestellten als Einzelpersonen unterzeichnet, aber die Organisation und Veröffentlichung erfolgten durch das „Black Flag Action Network“.

OTTAWA (NCCM). Kanadas Sonderbeauftragte für die Bekämpfung von Islamfeindlichkeit verurteilte die jüngsten Sachbeschädigungen am Canadian Institute of Islamic Civilization-MAC Center in der Innenstadt von Montreal. „Durch Hass motivierte Sachbeschädigungen an Gemeindezentren, öffentlichen Plätzen und Gotteshäusern senden eine beängstigende Botschaft, die unsere kollektive Sicherheit und unser Wohlergehen bedroht“, erklärte Amira Elghawaby am 11. Juni.

Foto: Jonathan Stutz, Adobe Stock

KHARTUM (KUNA). Die Führung der sudanesischen Armee beschuldigte am 10. Juni libysche Truppen, die Feldmarschall Khalifa Haftar treu ergeben sind, Grenzposten im Dreiländereck Sudan, Ägypten und Libyen angegriffen zu haben, um die von Mohammed Hamediti angeführten Rapid Support Forces zu unterstützen. In einer Erklärung der sudanesischen Armee hieß es, eine solche direkte Intervention der libyschen Nationalarmee unter der Führung von Khalifa Haftar in den andauernden Krieg im Sudan sei „eine eklatante Aggression gegen den Sudan, sein Land und sein Volk“.

BAMAKO (IZ). In Mali ist die Sicherheitslage weiterhin angespannt: In den letzten Wochen kam es zu wiederholten Attacken auf die Armee, während Berichte über Massaker und schwere Menschenrechtsverletzungen durch Wagner-Söldner die Runde machen. Die Wagner-Gruppe, die seit 2021 das Militärregime unterstützte, hat offiziell ihren Abzug verkündet, ihre Kämpfer werden in das neue russische „Afrika-Korps“ integriert. Zahlreiche Zivilisten wurden laut Recherchen entführt, gefoltert und getötet. Die Methoden erinnern an Kriegsverbrechen in anderen Konflikten. Die Gewalt im Land hält an, die Zukunft bleibt ungewiss.

Foto: Adobe Stock

ABUJA (KNA/IZ). Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International warnt vor einer humanitären Krise in Nigeria. Seit der Amtsübernahme von Präsident Bola Tinubu vor zwei Jahren sind einem am 29. Mai veröffentlichten Bericht zufolge mehr als 10.000 Menschen ermordet worden. Hauptgrund dafür sind Überfälle durch bewaffnete Gruppierungen. Dabei zerstörten diese auch Gotteshäuser und Getreidespeicher. Mit knapp 7.000 Toten hat es im Bundesstaat Benue im Zentrum besonders viele Opfer gegeben. Auch lösten Angriffe eine Vertreibungswelle aus. 450.000 Menschen wurden laut Amnesty als Binnenvertriebene dokumentiert.

BRÜSSEL (KNA/IZ). Nach Aufhebung der Wirtschaftssanktionen der EU gegen Syrien stellt die EU-Kommission 175 Mio. Euro für den sozialen und wirtschaftlichen Neuaufbau des Landes bereit. Die Maßnahme erfolge „in Anbetracht der positiven Schritte der syrischen Übergangsregierung“, erklärte sie Anfang Juni. Man achte dabei auf Beteiligung aller sowie auf die Wahrung des Völkerrechts und der Menschenrechte in dem ehemaligen Bürgerkriegsland. Es wird nach dem Fall des Assad-Regimes von dem früheren militanten Milizenführer Ahmed al-Scharaa als Ministerpräsident regiert.

Foto: doglikehorse.com, Adobe Stock

WASHINGTON (KUNA). Der US-Senat hat Syrien von der Liste der Schurkenstaaten gestrichen. Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Senats erklärte in einer Stellungnahme, dass dieser Schritt auf Konsens zwischen Demokraten und Republikanern hin erfolgt sei. Zeitgleich bestätigte das Weiße Haus auf seiner Website, dass es von der Liste genommen worden sei, auf der Iran, Nordkorea, Kuba und Venezuela stehen. Senatorin Jeanne Shaheen (Dem.) zeigte sich begeistert von diesem Schritt und betonte, Syrien müsse „frühere Koalitionen meiden und den Weg zu Demokratie, Stabilität und Sicherheit fortsetzen“.

WASHINGTON (KNA). Für Bürger aus mehreren Ländern gelten ab 9. Juni verschärfte Bedingungen bei einer Einreise in die USA. Für zwölf Staaten hat US-Präsident Donald Trump gar ein vollständiges Verbot verhängt – wegen „Bedrohungen der nationalen Sicherheit“. Zählt man teilweise Beschränkungen hinzu, sind davon Bürger von insgesamt 19 Ländern beeinträchtigt. Zu den betroffen gehören bspw. Menschen aus Afghanistan, dem Iran, Haiti oder Somalia. Im Gegensatz zum „Muslimbann“ der ersten Amtszeit sind nicht nur muslimische Länder einbezogen.

Millionen dringend Hilfsbedürftige in Afrika – doch die Weltöffentlichkeit schaut weg. Kamerun führt derzeit die Liste der vernachlässigten Krisenregionen an. Die früheren Geberländer konzentrieren sich auf andere Dinge. (KNA). Viele […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Der israelische Angriffskrieg zeigte u.a. die strategische Isolation des Iran. Und er dokumentierte das gefährliche Fehlen von diplomatischen Lösungen. (IZ). Der am 13. Juni ausgebrochene Angriffskrieg zwischen Tel Aviv und […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

(Verfassungsblog.de). In der Nacht vom 12. auf den 13. Juni hat Israel eine Reihe von Militärschlägen gegen den Iran durchgeführt. Seitdem überziehen sich der Iran und Israel mit Angriffen, mit einer steigenden Zahl von Toten und Verletzten auf beiden Seiten. Von Prof. Dr. Mehrdad Payandeh

Unmittelbar nach Beginn der israelischen Militärschläge äußerte sich das Auswärtige Amt zu den Angriffen und deutete unter Bezugnahme auf Verletzungen des Atomwaffensperrvertrags sowie die mit dem iranischen Nuklearprogramm einhergehende Bedrohung an, dass die militärischen Maßnahmen Israels vom Recht auf Selbstverteidigung gedeckt sein könnten. Diese Position ist nicht nur völkerrechtlich unhaltbar, sondern trägt auch zu einer gefährlichen Relativierung des völkerrechtlichen Gewaltverbots bei.

Die israelischen Angriffe sind völkerrechtswidrig. Sie verstoßen gegen das in Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta verankerte völkerrechtliche Gewaltverbot. Eine Rechtfertigung unter dem Gesichtspunkt der Selbstverteidigung scheidet aus, wie etwa Marko Milanovic auf EJIL Talk! zutreffend ausgeführt hat. Das Selbstverteidigungsrecht setzt nach Art. 51 UN-Charta einen bewaffneten Angriff voraus.

Dieser muss gerade stattfinden oder zumindest unmittelbar bevorstehen. Beides ist vorliegend nicht der Fall. Der Iran hat Israel nicht angegriffen, und selbst wenn man ein präemptives Selbstverteidigungsrecht anerkennt, setzte dieses einen unmittelbar bevorstehenden Angriff (imminent attack) voraus, wofür auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Informationen keine Anhaltspunkte bestehen.

Ein Recht auf präventive Selbstverteidigung, das also im Vorfeld eines unmittelbar bevorstehenden bewaffneten Angriffs ansetzte, ist völkerrechtlich nicht anerkannt. Der Verstoß gegen das Völkerrecht ist insofern offensichtlich.

An dieser völkerrechtlichen Bewertung ändert sich auch dadurch nichts, dass zwischen Israel und dem Iran kontinuierlich militärische Auseinandersetzungen stattfinden: Jede militärische Maßnahme muss für sich genommen völkerrechtlich gerechtfertigt werden, und die Berufung auf eine mögliche zukünftige Bedrohung durch die Entwicklung von Nuklearwaffen begründet gerade keine Selbstverteidigungslage.

Völkerrechtlich schwieriger zu bewerten ist die unmittelbare militärische Reaktion des Irans. Die völkerrechtswidrigen militärischen Maßnahmen Israels stellen einen bewaffneten Angriff im Sinne des Art. 51 UN-Charta dar, der zum Zeitpunkt der iranischen Gegenreaktion auch noch nicht abgeschlossen war.

Mit Blick auf diese Angriffe kann der Iran sich daher grundsätzlich auf das Selbstverteidigungsrecht berufen. Gleichwohl müssten die militärischen Maßnahmen des Irans auch tatsächlich der Selbstverteidigung dienen: Vergeltungsmaßnahmen sind ebenso unzulässig wie Angriffe auf zivile Objekte und Zivilisten.

Soweit die militärischen Maßnahmen des Irans sich gezielt gegen Zivilisten oder zivile Objekte richten bzw. nicht hinreichend zwischen militärischen und zivilen Zielen unterscheiden, verstoßen sie zudem gegen die Regeln des humanitären Völkerrechts (ius in bello) und sind völkerrechtswidrig.

Die Reaktion des Auswärtigen Amtes auf die Eskalation ließ nicht lange auf sich warten. Noch am 13. Juni tagte der Krisenstab der Bundesregierung, und Außenminister Johann Wadephul äußerte sich während einer Reise in Kairo wie folgt:

„Das iranische Nuklearprogramm ist nicht im Einklang mit den Bestimmungen des Atomwaffensperrvertrages. Dies hat auch der Gouverneursrat der IAEO mit breiter Mehrheit festgestellt. Das Nuklearprogramm Irans ist eine Bedrohung für die ganze Region und insbesondere für Israel. Deswegen ist für uns klar: Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. Dennoch kennen Sie auch unsere grundsätzliche Haltung: Wir fordern alle Seiten dringend dazu auf, von Schritten abzusehen, die zu einer weiteren Eskalation führen und die die Sicherheit der ganzen Region gefährden könnten. Deutschland steht weiter bereit, einen Beitrag zu leisten, insbesondere im Rahmen der E3 mit Frankreich und Großbritannien sowie in enger Abstimmung mit den Vereinigten Staaten von Amerika.“

Einleitend heißt es: „Nach gezielten israelischen Militärschlägen, die unter anderem gegen Einrichtungen des iranischen Nuklearprogramms gerichtet waren, reagierte Iran mit dem Abschuss hunderter Drohnen auf Israel.“

Angesichts des Umfangs der israelischen Angriffe ist schon dieses Framing problematisch. Dass die Militärschläge „gezielt“ erfolgten, sagt noch nichts darüber aus, ob sie mit dem völkerrechtlichen Gewaltverbot im Einklang stehen (das tun sie nicht) und ob sie sich ausschließlich gegen völkerrechtlich legitime Ziele richten (das ist etwa mit Blick auf die gezielt angegriffenen und getöteten Wissenschaftler höchst fraglich). Irritierend ist zudem, dass die getöteten Zivilistinnen und Zivilisten mit keinem Wort erwähnt werden.

Völkerrechtlich brisant wird die Stellungnahme des Auswärtigen Amtes, wenn ein unmittelbarer Bezug zwischen dem Vorwurf der Völkerrechtswidrigkeit des iranischen Nuklearprogramms und dem Recht Israels auf Selbstverteidigung hergestellt wird.

Denn für die Frage des Selbstverteidigungsrechts sind mögliche Verstöße des Irans gegen den Atomwaffensperrvertrag irrelevant. Sie könnten die völkerrechtliche Verantwortlichkeit des Irans auslösen und ggf. Sanktionen unterhalb der Schwelle militärischer Gewalt rechtfertigen, begründen aber keine Selbstverteidigungslage.

Und auch die vom iranischen Nuklearprogramm ausgehende Bedrohung rechtfertigt keine militärischen Maßnahmen. Erneut: Selbstverteidigung setzt einen bewaffneten Angriff voraus, der gerade stattfindet oder zumindest unmittelbar bevorsteht. Im Widerspruch zur bisherigen Position der Bundesregierung und entgegen der eindeutigen völkerrechtlichen Lage scheint das Auswärtige Amt hingegen zumindest für möglich zu halten, dass die israelischen Angriffe durch das Selbstverteidigungsrecht gedeckt sein könnten.

Diese Position ist völkerrechtlich nicht haltbar. Der offenkundige und schwerwiegende Verstoß gegen das Gewaltverbot durch Israel führt vielmehr zu weiteren völkerrechtlichen Pflichten aller Staaten. Völkergewohnheitsrechtlich weitgehend anerkannt und in Art. 41 Abs. 1 der von der Völkerrechtskommission verabschiedeten Artikel über die Staatenverantwortlichkeit normiert ist die Verpflichtung aller Staaten zur Zusammenarbeit, um eine entsprechende Völkerrechtsverletzung zu beenden.

Völkerrechtlich untersagt sind zudem Maßnahmen, die sich als Hilfeleistung oder Unterstützung bei der Begehung einer Völkerrechtsverletzung begreifen lassen. Entsprechende Maßnahmen können als Beihilfe (Art. 16 der Artikel über die Staatenverantwortlichkeit) eine eigenständige Völkerrechtsverletzung begründen.

Waffenlieferungen an Israel und sonstige Unterstützungsmaßnahmen sind daher nicht nur mit Blick auf die israelische Besatzung und den Gaza-Konflikt, sondern seit dem 13. Juni auch vor dem Hintergrund der militärischen Maßnahmen gegen den Iran völkerrechtlich problematisch.

Über den konkreten Konflikt hinaus hat die problematische Positionierung des Auswärtigen Amtes das Potential, zu einer gefährlichen Tendenz der Relativierung des Gewaltverbots beizutragen. Das Selbstverteidigungsrecht der UN-Charta ist bewusst eng formuliert.

Extensivere Lesarten dürfen nicht vorschnell mit geltendem Völkerrecht gleichgesetzt werden. Sie erweitern die Optionen unilateraler Gewaltanwendung und relativieren damit das völkerrechtliche Gewaltverbot. Das prominent von der US-amerikanischen Regierung unter George W. Bush in Anspruch genommene Recht auf präventive Selbstverteidigung, mit dem der Versuch einer Rechtfertigung des Irak-Kriegs von 2003 unternommen wurde, ist daher von der internationalen Gemeinschaft entschieden zurückgewiesen worden.

Dasselbe gilt für viele weitere Versuche einer Ausweitung des Selbstverteidigungsrechts. Dass die Bundesregierung nun an einer entsprechenden Aufweichung des Gewaltverbots mitwirkt, ist mehr als nur bedauerlich. Es ist brandgefährlich.

Die Bundesrepublik Deutschland betont regelmäßig, dass das Völkerrecht einen Grundpfeiler der deutschen Außenpolitik darstellt. Ein solches Bekenntnis weckt die Erwartung, dass die Bundesregierung sich nicht nur selbst völkerrechtskonform verhält, sondern auch völkerrechtswidrige Maßnahmen anderer Staaten anprangert und Maßnahmen und Äußerungen unterlässt, die zu einer Schwächung des Völkerrechts führen können. Diese Verantwortung gilt in besonderem Maße, wenn es um die völkerrechtlichen Regeln des Einsatzes militärischer Gewalt geht.

Dass der Außenminister zur Deeskalation aufruft und in Aussicht stellt, dass Deutschland hierzu einen Beitrag leisten wird, ist ebenso zu begrüßen, wie die Kritik an der militärischen Reaktion des Irans legitim ist.

Das Schweigen zur Völkerrechtswidrigkeit des israelischen Angriffs, oder schlimmer noch: die implizite Billigung der Angriffe, lässt sich hingegen nur als grundlegendes Versagen deutscher Außenpolitik bezeichnen.

Es trägt zur Schwächung des Völkerrechts bei und unterfüttert die Zweifel an der Prinzipientreue der Bundesrepublik, wenn es um die Einhaltung des Völkerrechts geht. In Fragen des Völkerrechts darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden.

Einer friedlichen Lösung des Konflikts ist diese Haltung ebenso wenig zuträglich wie der Integrität der Völkerrechtsordnung oder der ohnehin angeschlagenen Glaubwürdigkeit der Bundesrepublik Deutschland in der Welt.

Veröffentlicht im Rahmen einer CC BY-SA 4.0-Lizenz.

BERLIN (Agenturen). Rund 73 % der Deutschen wollen strengere Kontrollen für Waffenexporte nach Israel, darunter 30 %, die ein vollständiges Verbot fordern, wie eine Umfrage ergab, die gestern veröffentlicht wurde. Dies spiegelt die wachsende Unruhe in der Bevölkerung über die Israelpolitik der Regierung wider, berichtete Reuters am 5. Juni. Die Bundesrepublik ist nach wie vor einer der engsten Verbündeten Tel Avivs und sein zweitgrößter Waffenlieferant. Zwischen Oktober 2023 und Mitte Mai 2025 genehmigte Deutschland laut einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage Rüstungsexporte nach Israel im Wert von 485 Mio. Euro. Die Lieferungen umfassten Schusswaffen, Munition, Waffenteile, Spezialausrüstung für Heer und Marine, elektronische Ausrüstung und spezielle gepanzerte Fahrzeuge.

Foto: CLAIM Berlin

BERLIN (KNA). In Berlin kam es 2024 laut der CLAIM Allianz zu einem sprunghaften Anstieg von antimuslimischen Übergriffen und Diskriminierungen. Die am Mittwoch vorgestellte Jahresbilanz der Allianz gegen Islamfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit registrierte 644 Fälle, fast 70 % mehr als im Vorjahr. Beinahe zwei Drittel der Betroffenen sind demnach Frauen, häufig in Begleitung ihrer Kinder. Muslimfeindlicher Rassismus zeige sich meist in Form von Ausgrenzung (46 %) und verbalen Übergriffen (40 %). Antimuslimischer Rassismus sei kein Randphänomen, sondern eine strukturelle Realität in Schule, am Arbeitsplatz und bei der Polizei. 35 Prozent der erfassten Fälle fand laut Bericht im Bildungsbereich statt. „Dabei diskriminierten nicht nur Schüler, sondern auch Lehrkräfte“, sagte Geschäftsführerin Hanano.

BERLIN (IZ). Am 10. Juni wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Friedensorganisation „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ als „gesichert extremistisch“ eingestuft hat. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine jüdische Organisation in Deutschland auf diese Weise bewertet wird. Laut der Behörde unterstütze die NGO die BDS-Bewegung. Kritiker haben diesen Schritt scharf verurteilt. Vertreter der „Jüdischen Stimme“ selbst und zahlreiche Unterstützer sehen darin einen Angriff auf das Recht, sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen und Kritik an der israelischen Politik zu üben.

Foto: pmvfoto, Shutterstock

HAMBURG (IPSOS). Anfang Mai stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ ein. Dieser Schritt hat eine erneute Diskussion entfacht, ob die Partei verboten werden sollte. Laut einer aktuellen Umfrage von Ipsos würden 46 Prozent der Deutschen ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD begrüßen. Etwa ebenso viele (44 %) lehnen es hingegen ab. Bei der Beurteilung zeigen sich starke Unterschiede von Ost- und Westdeutschen sowie zwischen den verschiedenen politischen Lagern. Nachdem die AfD dagegen geklagt hatte, wurde die Einstufung des Verfassungsschutzes am 8. Mai vorerst ausgesetzt. Diese „Stillhaltezusage“ gilt, bis ein eindeutiges Gerichtsurteil vorliegt.

HAMBURG (SCHURA HH). Der Vorstand der SCHURA ist laut einer Erklärung vom 3. Juni überzeugt davon, dass „gerade in schwierigen Zeiten der Dialog zwischen Musliminnen und Jüdinnen“ für den sozialen Zusammenhalt in Städten wie Hamburg unverzichtbar sei. Für einen nachhaltigen und vertrauensvollen interreligiösen Austausch braucht es Räume, in denen offene Gespräche möglich sind. Diese seien bislang selten – „umso wichtiger ist es, sie gezielt zu schaffen“.

Pressebild: BDMJ

KÖLN. Die Delegierten der elf DİTİB-Landesjugendverbände haben im Rahmen ihrer Vollversammlung den neuen Vorstand des BDMJ (Bund der muslimischen Jugend) gewählt. Er ist der mitgliederstärkste Jugendverband von deutschen Muslimen und seit über einem Jahrzehnt aktiv in der Jugendarbeit tätig. Er vertritt die Interessen junger MuslimInnen aus nahezu 900 Moscheegemeinden sowie rund 100 weiteren Vereinen im gesamten Bundesgebiet. Zur Vorsitzenden wurde die 24-jährige Berliner Beliz Öksüz gewählt. Sie studiert im Master Bildung an Grundschulen mit den Fächern Mathematik, Deutsch und Islamische Theologie, und ist in einer Berliner DİTİB-Gemeinde aktiv.

KÖLN (IZ). Am 2. Juni kritisierte IGMG-Generalsekretär Ali Mete die Streichung des Bundesbeauftragten für Antizuganismus. „Antisemitismusbeauftragte gibt es in Deutschland in fast allen Bundesländern. Denn nur durch benannte Zuständigkeiten und sichtbare Verantwortung lässt sich Diskriminierung wirksam bekämpfen“, sagte er hierzu. Gerade deshalb sei es unverständlich, dass der Bund nun den umgekehrten Weg gehe und das Amt des Antiziganismus-Beauftragten streiche.

Symbolbild: Adene S/peopleimages.com/Adobe Stock

KÖLN (Islamrat). Eine bundesweite Recherche des online Nachrichten- und Debattenmagazin IslamiQ zeigt: Beim Thema Kopftuch im Polizeidienst herrscht in Deutschland ein uneinheitlicher Flickenteppich. Während manche Länder pauschale Verbote aufrechterhalten, verweisen andere auf mögliche Einzelfallentscheidungen – doch faktisch ist keine einzige kopftuchtragende Muslimin im aktiven Polizeidienst bekannt. Die flächendeckende Befragung der Innenministerien der Länder durch IslamiQ offenbart einen rechtlichen und administrativen Flickenteppich. Einige Länder verfügen über keinerlei klare Regelung, andere lehnen religiöse Kopfbedeckungen in Uniform grundsätzlich ab.

SANKT AUGUSTIN (Agenturen). Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat die Einsetzung einer oder eines Bundesbeauftragten für muslimisches Leben gefordert. Diese oder dieser solle auch „gegen antimuslimischen Rassismus“ zuständig sein, forderte der ZMD am Freitag. „Antimuslimischer Rassismus ist kein Randphänomen – er ist strukturell verankert und reicht bis in staatliche Institutionen“, erklärte ZMD-Generalsekretär Aladdin Beiersdorf-El Schallah. Die alte Bundesregierung beschäftigte insgesamt 43 Beauftragte und Koordinatoren. Die neue schwarz-rote Regierung schaffte 25 und damit über die Hälfte bei Amtsübernahme ab. Weiterhin gibt es zum Beispiel den Bundesbeauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Das Amt hat seit Einrichtung vor rund sieben Jahren Felix Klein (SPD) inne. In Deutschland leben laut Zahlen aus dem Jahr 2020 rund fünfeinhalb Mio. Muslime. Rund die Hälfte davon hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

Symbolfoto: FooTToo, Shutterstock

WERMELSKIRCHEN (IZ). In der Nacht zum 7. Juni wurden im rheinischen Wermelskirchen Brandanschläge auf drei Mehrfamilienhäuser verübt. Die Brände wurden innerhalb weniger Stunden gelegt. Insgesamt mussten 40 Bewohner evakuiert werden, zehn Menschen wurden verletzt, darunter drei schwer. Die betroffenen Gebäude sind derzeit unbewohnbar. Neun Tage später wurde ein 34-jähriger deutscher Tatverdächtiger verhaftet. Die Mehrheit der Einwohner haben einen Migrationshintergrund.a

(iz). Der britische Historiker Eric Hobsbawm, zeitlebens überzeugter Marxist, schrieb in seinem Werk „Das Zeitalter der Extreme“ über die Kriege und Katastrophen des „kurzen 20. Jahrhunderts“. Für ihn war es das „mörderischste“ der Menschheitsgeschichte.

Bewaffnete Konflikte, Bürgerkriege, Diktaturen, staatliche Gewalt und Völkermorde seien demnach für ca. 187 Mio. Tote verantwortlich gewesen. Insbesondere habe sich im Vergleich zur Vorzeit der Anteil von Zivilisten unter den Opfern vervielfacht und liege heute bei 90-95 % aller Getöteten.

Jahrzehntelange, fehlgeleitete und verbrecherische Interventionen der US-Außenpolitik sowie weiterer westlicher Regierungen haben nicht nur unter Muslimen zu Ablehnung „des Westens“ geführt. Die seit über 18 Monaten andauernde Barbarei der israelischen Führung und Armee in Gaza hat vielerorts berechtigte Empörung ausgelöst.

Unabhängig vom aktuellen Anlass hat sich unter Muslimen zuvor eine dichotome Sicht auf Geschichte etabliert. Demnach sei „der Westen“ in den letzten 100 bis 150 Jahren der einzige relevante Akteur gewesen und trage für alle Opfer Verantwortung. Diese Sichtweise hält einer faktischen Überprüfung häufig nur bedingt stand: Eine sachliche Analyse des „kurzen 20. Jahrhunderts“ zeigt, dass andere Akteure zu vergleichbarer Grausamkeit fähig waren.

Vor allem in aktivistischen Kreisen hat sich eine polarisierte Weltsicht etabliert. Neben der notwendigen Kritik am westlichen Handeln geht diese häufig mit einer unkritischen Haltung gegenüber den strategischen Konkurrenten des Westens – etwa Russland und China – einher. Dabei wird übersehen, dass diese sowie Regionalmächte wie die Türkei, der Iran oder die Golfstaaten vor allem im eigenen Interesse agieren.

Die Chronik des „mörderischen“ Jahrhunderts zeigt, dass rücksichtsloses Handeln staatlicher Akteure weder auf spezifische Regionen oder auf einzelne Herrschaftsideologien beschränkt ist. Ein unverstellter Blick offenbart bspw., dass Staaten in Afrika und Asien gewaltsam und repressiv gegen Muslime vorgehen bzw. vorgingen.

Ob „mörderische“ Gewalt ausgeübt wird, hängt nicht allein von Ideologie oder Herrschaftssystem ab, sondern ebenso von den vorhandenen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Der „Gewaltraum“, der sich im Kontext eines Krieges eröffnet, begünstigt weltweit immer wieder Massenmorde und Gewalt gegen Minderheiten.

Die Absicht dieses Textes ist nicht, „Whataboutismus“ zu betreiben. Nichts von dem Gesagten entbindet den Westen – historisch wie gegenwärtig – von seiner Verantwortung. Eine kritische Auseinandersetzung mit (neo)imperialer und (neo)kolonialer Politik bleibt notwendig.

Die Erwähnung menschengemachter Hungerkatastrophen und Vertreibungen unter Lenin oder Stalin, von denen ebenso Muslime betroffen waren, relativiert keineswegs die Rolle Churchills am Hungertod vieler in Westbengalen. Wer zurecht den kolonialen Giftgaseinsatz in Nordafrika anprangert, darf die muslimischen Opfer Stalins oder Maos nicht ignorieren.

Kritiker und Beobachter verweisen begründet auf ökonomische Hintergründe westlicher Interventionen. Wer „das System“ kritisiert, kann nicht übersehen, dass bspw. uigurische Zwangsarbeiter in den Fabriken der Region Xinjiang ausgebeutet werden; ein Umstand, der von internationalen Menschenrechtsorganisationen und den UN als systematische Menschenrechtsverletzung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft wird.

Foto: Shutterstock

Kürzlich sah ich einen Clip einer muslimischen Influencerin, in dem es u.a. um die „epistemische Gewalt“ ging, die den Menschen in Gaza widerfährt. Der Begriff wurde 1988 von der postkolonialen Theoretikerin Gayatri Spivak geprägt und beschreibt Prozesse, in denen Wissenssysteme untergeordnet und hierarchisiert werden.

Gerade bei der deutschen Berichterstattung und dem offiziellen Diskurs ist dieser Aspekt bedeutsam. Hier zeigt sich diese Form der Gewalt ausgeprägter als in anderen westlichen Ländern.

Nimmt man diesen Punkt ernst, stellt sich die Frage, ob die linksmuslimische Blase blind bleibt gegenüber dem Leid ihrer Geschwister auf dem Balkan, im Kaukasus, in Syrien, Ostafrika, Myanmar oder China. Um es klar zu formulieren: Sehen wir nur die Opfer, für die der Westen Verantwortung trägt?

Foto: Pixabay | Lizenz: CC0 Public Domain

In der Debatte stößt dieser Hinweis auf die globale Verbreitung von Gewalt und Ungerechtigkeit häufig auf zwei bis drei Einwände: a) Der „Westen“ sei in jenem Zeitraum der Hauptverursacher menschlichen Leids. b) Zunächst müsse sich Kritik an den eigenen (in diesem Fall westlichen) Regierungen richten. c) Anders als andere Staaten beansprucht der „Westen“, wertegeleitet zu sein.

Zieht man grobe Schätzungen der Opfer zwischenstaatlicher Kriege und innerstaatlicher Gewalt heran, die von Hitlerdeutschland, dem imperialen Japan, der Sowjetunion und Maos China ausgingen, lässt sich der erste Einwand nicht vollständig aufrechterhalten.

Es gibt das überzeugende Argument, zuerst das Handeln der eigenen Regierung zu kritisieren. Legt man diesen Maßstab an, stellt sich die Frage, wo Kritik blieb, wenn es um die Zusammenarbeit mit nichtwestlichen Regimen in der Vergangenheit ging. Ich selbst habe an Demonstrationen und Informationsveranstaltungen zu Xinjiang und Tschetschenien teilgenommen. Heutige Aktivisten waren dort selten vertreten; meist handelte es sich um Mitglieder der betroffenen Exilgemeinschaften oder um klassische Menschenrechtsaktivisten.

Ein weiteres Argument betrifft die Doppelmoral des „Wertewestens“. Dieser propagiert „Werte“, die er außen- und militärpolitisch durchzusetzen versucht, sich im eigenen Handeln nicht konsequent daran hält. Nichtwestliche Länder hingegen, so die Begründung, erheben keinen Anspruch auf solche Normen.

Dieser Schluss greift zu kurz. Heutige oder aufstrebende Großmächte wie China, Russland, Indien und andere BRICS-Staaten sind UN-Mitglieder. Sie haben internationale Abkommen unterzeichnet.

Nehmen wir das chinesische Beispiel: Niemand würde ihm unterstellen, sich für Menschenrechte einzusetzen. Seit Jahrzehnten beansprucht die Regierung jedoch Prinzipien wie nationale Souveränität und Nichteinmischung. Wie wenig belastbar diese sind, zeigt sich an seiner materiellen Unterstützung für den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Foto: Wikimedia Commons, gemeinfrei

In der langen Reihe der Grausamkeiten der vergangenen 150 Jahre gibt es auffällige blinde Flecken. Besonders bemerkenswert ist, dass viele muslimische Kritiker akademisch gebildet sind – Unwissen kann daher kaum als alleinige Erklärung dienen.

Wie sonst ließe sich verstehen, dass in Analysen zu antimuslimischer Gewalt, Massakern und Deportationen das zaristische Russland (+ Sowjetunion), der Ostblock und China nur selten thematisiert werden?

Beim Kolonialismus wird die Kolonisierung muslimischer Gebiete durch die Zaren vom 16. bis ins 20. Jhd. ausgeblendet. Systematische Vernichtungen und Vertreibungen bleiben in vielen Diskursen unerwähnt. Stimmen, die sich mit der Geschichte antimuslimischer und rassistischer Gewalt in Europa beschäftigen, übersehen die Balkankriege vor 1914.

Dabei waren die Übergriffe auf die Zivilisten derart brutal, dass Leo Trotzki als Beobachter, später Kommissar der Roten Armee, sich für den russischen Bürgerkrieg davon inspirieren ließ. Diese gewaltsame Vertreibung aus dem Balkan während der spätosmanischen Zeit führte zu Mio. Toten und Flüchtlingen.

Es ist den Wenigsten bewusst, welche Gewalt der Zerfall des Osmanischen Reiches und der Zaren im und nach dem Ersten Weltkrieg entfaltete. Hier entstanden „Gewalträume“, in denen unzählige Zivilisten ums Leben kamen.

Massive Verluste der Zivilbevölkerung gab es in Ostanatolien; insbesondere im Rahmen der Kämpfe mit zaristischen Truppen und der damit verbundenen Gewalt. Unter der russischen Invasion (1914–1918) wurden über 1,6 Mio. offiziell als Flüchtlinge registriert, die nach Westen flohen. Von ihnen starben 701.166 auf ihrer Flucht an Hunger, Krankheiten oder durch Massaker.

Es existieren keine allgemein anerkannten Schätzungen zur Zahl der Muslime, die während der Revolution (1917) und des anschließenden Bürgerkriegs (1917–1922) auf der Krim, in der mittleren Wolga-Region, im Kaukasus und in Zentralasien ums Leben kamen. Die Gesamtzahl der zivilen Opfer wird auf 7 bis 14 Mio. Menschen geschätzt; eine Aufschlüsselung nach Religionszugehörigkeit liegt nicht vor.

Das Wolgabecken, in der bedeutende muslimische Bevölkerungsgruppen wie Tataren und Baschkiren leben, war von massiven Umwälzungen betroffen. Gewaltsamkeit und Hungersnöte wurden sowohl durch die Kämpfe zwischen Roten und Weißen als auch durch lokale nationalistische Bewegungen ausgelöst. Der Kaukasus erlebte im 19. Jahrhundert extreme koloniale Brutalität, Zwangsmigration und ethnische Säuberungen.

Wobei im Jahrhundert vor der Revolution bis zu 1,5 bis 2 Mio. Tscherkessen getötet oder vertrieben wurden. Während des Bürgerkriegs kam es hier erneut zu schweren Kämpfen und Repressalien. In Zentralasien (heute bestehend aus fünf Nationalstaaten) kam es zu antibolschewistischen Aufständen (wie der Basmachi-Bewegung) und harten sowjetischen Repressionen.

Beobachter aus dem linken Spektrum versuchten, einen Teil der Opferzahlen mit dem Handeln der Feinde der Revolution – insbesondere der Weißen – oder mit der ausländischen Intervention durch Großbritannien, Frankreich, die USA und Japan zu erklären.

Für die Opfer, die infolge verfehlter Wirtschaftspolitik, erzwungener Hungersnöte und nachfolgender Repressionen ums Leben kamen, gibt es keine objektiv stichhaltigen Rechtfertigungen.

Unter Lenin (1921–1922) und Stalin (1932–1933) kam es zu verheerenden Ernährungskrisen, denen Mio. Menschen zum Opfer fielen. Während der ersten Katastrophe starben etwa fünf Mio. – vor allem in Regionen entlang der mittleren Wolga und am Ural, wo zahlreiche Muslime lebten. Unter Stalin forderte eine Hungerkatastrophe infolge der desaströsen Wirtschaftspolitik und der Zwangskollektivierung Mio. Todesopfer.

In Deutschland ist vor allem der Holodomor (Hungertod in der Ukraine) bekannt. Unbekannt ist, dass auch im heutigen Kasachstan etwa 1,2 Mio. Menschen – überwiegend Muslime – an Hunger starben. Diese Katastrophe wird in der Forschung als Teil der stalinistischen Repressionspolitik gegen ethnische Minderheiten und als Folge der erzwungenen Seßhaftmachung und Kollektivierung der kasachischen Nomaden betrachtet.

Ein besonders düsteres Kapitel in der Moskauer Politik stellt die Vertreibung verschiedener Volksgruppen zum Kriegsende dar. Im Spätwinter und Frühling 1944 ließ Stalin Tschetschenen und Inguschen, Krimtataren, Balkaren und Karatschaier nach Zentralasien und Sibirien deportieren.

Während der Transporte in Viehwaggons kamen zahlreiche Menschen ums Leben. Allein bei Tschetschenen und Inguschen starben laut konservativen Schätzungen mindestens 13.000 auf dem Transport, insgesamt verloren in den ersten Jahren bis zu 25-30 % der Vertriebenen ihr Leben. Todesursachen waren Hunger, Kälte, Krankheiten und Gewalt.

Tschetschenen wurden darüber hinaus als kollektive Gruppe nicht nur deportiert, sondern auch in das System der Zwangsarbeit und Gulags gepresst. Die Deportationen und ihre Folgen werden heute vielfach als Genozid bewertet, da sie auf die Vernichtung ganzer ethnischer Gruppen abzielten.

Über die Opferzahlen im kommunistischen China (1949 bis heute) lässt sich nur spekulieren. Verschiedene Stimmen sprechen von 40 bis 80 Mio. ziviler Opfer. Diese Zahl umfasst Todesopfer durch vermeidbare Hungersnöte (insbesondere während des „Großen Sprungs nach vorn“), „Säuberungen“, Bestrafungsaktionen, Massenhinrichtungen und weiteren repressiven Maßnahmen.

Eine spezifische, gesicherte Zahl bei Muslimen unter Maos Politik ist in verfügbaren Quellen nicht zu finden. Es ist bekannt, dass in der „Kulturrevolution“ und anderen Kampagnen Minderheiten wie sie (vor allem Hui und Uiguren) gezielt verfolgt wurden.

In Regionen mit einer solchen Bevölkerung kam es zu Massakern, Zerstörung von Moscheen und religiösen Stätten sowie zu Zwangsassimilationen. Der Menschenrechtler Aziz Isa Elkun spricht davon, dass die Unterwerfung und Kollektivierung der uigurischen Gebiete nach 1949 zum Tode von mehreren hunderttausenden Menschen geführt habe.

Photo by Adam Jones adamjones.freeservers.com | Lizenz: CC BY-SA 3.0

Die Betrachtung des 20. Jahrhunderts ist meist ebenso wenig „objektiv“ wie die der letzten Jahrzehnte. Je nachdem, wo Kritiker vor und nach 1989 politisch standen, galt staatliche Repression entweder als „Tyrannei“ oder „politische Notwendigkeit“.

Ein anschauliches Beispiel hierfür ist die Perspektive außereuropäischer Muslime auf die Kriege und Massaker auf dem Balkan (1992–1999). Ein weiteres ist die sowjetische Invasion in Afghanistan, der zwischen 600.000 und bis zu zwei Mio. Menschen zum Opfer fielen.

Bis heute haben lediglich 35 von 57 Mitgliedstaaten der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) die Unabhängigkeit des Kosovo anerkannt. Unter linken und muslimischen Aktivisten hält sich weiterhin hartnäckig die Legende einer grundlosen NATO-Aggression – als hätten die Četniks nicht kurz davor gestanden, ihre Brutalität von Bosnien im Kosovo zu wiederholen.

Verkörpert wurde diese Haltung durch die Figur des libyschen Machthabers Gaddafi. Heute gilt er manchen als Held, der – ohne die als perfide empfundene Intervention des Westens – Afrika geeint und dem Kontinent dauerhaften Wohlstand gebracht hätte. Bis zu seinem Sturz blieb er Serbien und dem Schlächter Milošević loyal verbunden.

Der globale Krieg gegen den Terror hat unermessliches Leid und enorme Zerstörungen verursacht – das steht außer Zweifel. Oft übersehen wird, dass die wichtigsten Akteure außerhalb des Westens diesem Kurs nicht aktiv entgegentraten. Das gilt übrigens auch für die gegenwärtige Vernichtung des Gazastreifens.

So ermöglichten sie etwa die Militäreinsätze am Hindukusch durch die Gewährung von Überflugrechten und logistische Unterstützung. China bspw. hätte als größter Gläubiger der USA jederzeit durch den massiven Verkauf von Dollarreserven und US-Staatsanleihen erheblichen Druck ausüben können, verzichtete jedoch darauf.

Moskau und Peking haben vielmehr von der Erosion des Völkerrechts profitiert. Es spricht einiges dafür, dass der Begriff „Krieg gegen den Terror“ ursprünglich von Russland im Kontext des Tschetschenienkriegs geprägt und popularisiert wurde.

Bis heute hat sich daran wenig geändert: Mit Ausnahme Südafrikas hat keine bedeutende BRICS-Regierung konkrete Maßnahmen ergriffen, um die Kriegsverbrechen im Gazastreifen zu unterbinden. Stattdessen nutzen diese Groß- und Regionalmächte den globalen Bedeutungsverlust des Westens gezielt, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen.

Weit vor dem Ausbruch der jüngsten Barbarei in Gaza wurde von einem moralischen Versagen des zunehmend dysfunktionalen und ins Faschistische abgleitenden „Westens“ gesprochen. Dafür gibt es seit Beginn des 1945 von den USA dominierten liberal-westlichen Projekts zahlreiche Argumente.

Aus diesem Scheitern lässt sich bedauerlicherweise keine dialektische Alternative ableiten. Ein unvoreingenommener Blick auf das Verhalten der Staaten, die den USA und dem Westen ablehnend gegenüberstehen, zeigt, dass auch sie in passenden Momenten ebenso grausam und repressiv agieren können.

Nebenbei bemerkt: Es gibt aus offensichtlichen Gründen niemanden, der freiwillig in diese Länder auswandern möchte.

Weltgewissen: Über den Streit um die Wirksamkeit des Völkerrechts und die mögliche Rolle der Religionen (iz). Es ist die Nacht zum Palmsonntag, in Lübeck, am 29. März 1942. Als Vergeltung […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

(iz, dpa). In der Nacht auf den 24. Juni 2025 hat US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran verkündet. Die Feuerpause wurde zunächst von Trump auf seiner Plattform Truth Social angekündigt, begleitet von dem Appell, diese nicht zu verletzen.

Falls die Waffenruhe wie von ihm beschrieben funktionieren sollte, wäre dies auch ein klarer Erfolg für den US-Präsidenten. Trump wollte verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickeln kann. Dabei setzte er zunächst auf Verhandlungen mit Teheran. Für den Fall eines Scheiterns drohte er mehrfach mit Angriffen auf den Iran – doch war klar, dass Trump eigentlich keinen Krieg wollte. Der Republikaner wollte die USA nicht erneut in einen Konflikt im Nahen Osten verwickeln und sich lieber auf seine innenpolitische und wirtschaftliche Agenda konzentrieren.

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe seinem Kabinett mitgeteilt, Tel Aviv habe alle Kriegsziele erreicht „und sogar weit darüber hinaus“, teilte sein Büro mit. Daher habe Israel Trumps Vorschlag für eine Waffenruhe mit dem Iran zugestimmt.

Kurz darauf bestätigte der israelische Premierminister Netanjahu öffentlich, dass Tel Aviv der von Trump vorgeschlagenen Waffenruhe zustimmt. Er erklärte, seine Regierung habe alle Kriegsziele erreicht und sogar darüber hinausgehende Erfolge erzielt, darunter die Beseitigung der „doppelten, unmittelbaren existenziellen Bedrohung“ durch das iranische Atomprogramm und ballistische Raketen sowie die Erlangung der Lufthoheit über Teheran und die Zerstörung zentraler iranischer Regierungsziele.

Auch Irans staatlicher Rundfunk bestätigte die Waffenruhe am Morgen. Allerdings war die Kommunikation aus der Hauptstadt zunächst widersprüchlich: Außenminister Abbas Araqchi knüpfte das Ende der Militäraktionen an die Bedingung, dass Israel seine „illegale Aggression“ bis 4 Uhr Teheraner Zeit einstellt. Erst danach wurde von iranischer Seite das Schweigen der Waffen bestätigt.

Unmittelbar vor Inkrafttreten der Waffenruhe kam es zu heftigen Angriffen auf beiden Seiten. Die iranischen Revolutionsgarden feuerten mindestens sechs Raketensalven auf Israel ab, wobei in Beerscheva mindestens fünf Menschen getötet und 20 verletzt wurden – der schwerste Raketenangriff des Iran seit Kriegsbeginn. Auch in Teheran waren Explosionen zu hören. Erst nach diesen Angriffen wurde der Luftalarm in Israel aufgehoben und die Bevölkerung konnte die Schutzräume verlassen.

Doch auch nach dem offiziellen Beginn der Waffenruhe blieb die Lage angespannt: Israel warf dem Iran vor, weiterhin Raketen auf israelisches Gebiet abgefeuert zu haben und kündigte daraufhin Gegenangriffe an. Das israelische Militär meldete, mehr als zwei Stunden nach Beginn der Feuerpause seien erneut Raketen aus dem Iran eingeschlagen. Verteidigungsminister Katz ordnete daraufhin Luftangriffe auf Ziele im Iran an. Der Iran wiederum bestritt, nach Inkrafttreten der Waffenruhe weitere Angriffe durchgeführt zu haben, und warf Israel vor, selbst die Feuerpause verletzt zu haben.

US-Präsident Trump zeigte sich frustriert über die erneuten Kampfhandlungen und forderte beide Seiten mit Nachdruck zur Einhaltung der Waffenruhe auf. Er kritisierte vor allem Israel öffentlich und forderte die Regierung auf, alle Angriffe sofort einzustellen. Nach einem Telefonat mit Netanjahu erklärte Trump, Israel habe zugesichert, keine weiteren Angriffe auf den Iran zu fliegen, und die Waffenruhe sei weiterhin in Kraft.

Die Kampfpause ist stufenweise angelegt: Zunächst sollte der Iran für zwölf Stunden das Feuer einstellen, dann Tel Aviv. Nach Ablauf dieser Frist am Mittwochmorgen (MESZ) soll der Krieg offiziell als beendet gelten.

Ob die Waffenruhe dauerhaft hält, ist allerdings noch unklar. Israel hat angekündigt, auf jeden Verstoß entschlossen zu reagieren.

Die Militärführung bleibt laut Angaben eines Sprechers nach Inkrafttreten in erhöhter Bereitschaft. Im Krieg habe die Armee „alle ihre Ziele erreicht“, teilte Militärsprecher Effie Defrin mit. Generalstabschef Ejal Zamir habe die Streitkräfte angewiesen, hart auf jeden Verstoß gegen die Waffenruhe zu reagieren.

Präsident Trump bezeichnete die Waffenruhe als historischen Erfolg und rief beide Seiten zur Einhaltung auf. Er betonte, der „Zwölf-Tage-Krieg“ solle als abgeschlossen gelten.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat den Aufruf von US-Präsident Donald Trump zu einer Waffenruhe begrüßt. „Gelingt dieser Waffenstillstand nach den entscheidenden Militärschlägen der USA gegen die iranischen Nuklearanlagen, ist das eine sehr gute Entwicklung“, sagte der Kanzler auf der Plattform X. Sie würde den Nahen Osten und die Welt sicherer machen.

„Ich appelliere sowohl an Iran als auch an Israel, diesem Aufruf zu folgen“, schrieb Merz weiter. Katar und den anderen Staaten der Region dankte der Kanzler „für ihre Besonnenheit in den dramatischen letzten Tagen und Stunde“. Auf dem heute Abend beginnenden Nato-Gipfel werde man über eine künftige Stabilisierung der Lage in der Region beraten.

Bundesaußenminister Wadephul sieht nach dem iranischen Vergeltungsschlag auf eine US-Basis in Katar die Möglichkeit für diplomatische Gespräche zwischen den USA und Iran. Er bewertet die Waffenruhe als Chance für die gesamte Region und die Welt.

Nach der Ankündigung der Kampfpause sanken die Preise für Öl und Gas deutlich, was die Bedeutung der Deeskalation für die Weltwirtschaft unterstreicht.

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| __stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| __stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |

| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |

| _ga_1SGM7QRQ34 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |

| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |

| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| m | 2 years | No description available. |