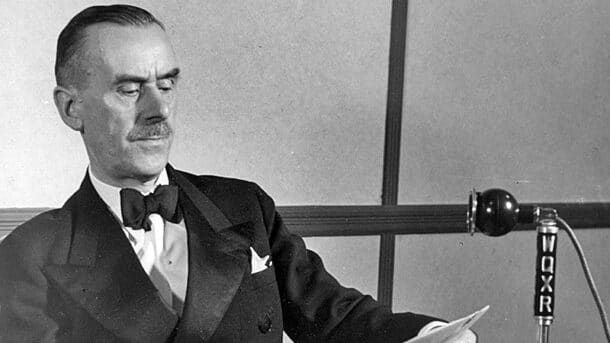

Der deutsche Schriftsteller und Nobelpreisträger Thomas Mann stand in der Auseinandersetzung mit den Ideologien seiner Zeit.

(iz). Der „Zauberberg“ gehört zu den faszinierendsten Büchern des deutschen Nobelpreisträger Thomas Mann. Der Inhalt hat Züge eines Bildungsromanes: Aus einem harmlosen Dreiwochenbesuch im Davoser Lungensanatorium wird für den jungen Hamburger Ingenieur Hans Castorp ein siebenjähriger Aufenthalt. Was als Pause vom Leben beginnt, wird zu einer Meditation über das Leben, die Krankheit, den Tod – und zu einer Reise in die geistigen Verwerfungen Europas am Vorabend des Ersten Weltkriegs.

Das abgeschiedene Sanatorium hoch über dem Tal steht nicht nur geographisch, sondern auch symbolisch für einen Ort der Zwischenzeit: Hier, wo Krankheit Alltag ist und die Welt draußen scheinbar stillsteht, entwickelt sich ein geistiges Drama. Castorp, zunächst ein unbedarfter junger Mann, gerät in den ideologischen Zweikampf seiner Mentoren, die sein Denken formen und in vielem das geistige Klima seiner Zeit widerspiegelt.

Auf der einen Seite steht Lodovico Settembrini, ein wortgewaltiger Humanist, Vertreter der Aufklärung, des Fortschritts und der Vernunft. Für ihn ist Bildung das höchste Gut und die Krankheit ein Zustand, den es zu überwinden gilt. Auf der anderen Seite erhebt sich Leo Naphta – eine düstere Gestalt, intellektuell nicht weniger scharf als sein Gegenspieler, doch ideologisch radikal anders. In ihm vermengen sich religiöser Fanatismus und marxistische Revolutionsrhetorik zu einer gefährlichen Mischung. Für ihn ist die Freiheit des Individuums zweitrangig – entscheidend ist allein das Heilige, das Absolute, notfalls durch Gewalt durchzusetzen.

Thomas Mann – Autor in einem Zeitalter der Extreme

Zwischen diesen beiden Polen schwankt Castorp. Er hört zu, denkt mit, lässt sich beeindrucken – doch er übernimmt keine der Positionen vollständig. Er tastet sich, oft im Zweifel, durch die ideologischen Nebel seiner Zeit. Ein Schlüsselmoment dieser inneren Wandlung ereignet sich im berühmten Schnee-Kapitel. Der Hauptdarsteller ist alleine auf Skiern unterwegs, gerät in einen Schneesturm. „Es war das Nichts, das weiße, wirbelnde Nichts, worin er blickte, wenn er sich zwang zu sehen“, so beschreibt Mann den Moment existenzieller Leere.

Castorp kann sich nicht mehr an den Halt des Rationalen klammern. Er verirrt sich, findet notdürftig Schutz im Windschatten eines Heuschobers, trinkt Portwein und beginnt zu träumen. In einem tranceartigen Zustand sieht er zunächst eine Vision voll Licht und Harmonie: ein mediterranes Tal, erfüllt von Schönheit und Liebe. Dann steigt er in die Abgründe der menschlichen Natur. Gewalt, Opfer, archaische Grausamkeit treten ins Bild. Er erkennt: Die Welt ist nicht nur Licht, sondern auch Schatten.

Und es entsteht eine Einsicht: „Der Mensch ist Herr der Gegensätze, sie sind durch ihn, und also ist er vornehmer als sie.“ Aus der ambivalenten Erfahrung formt sich sein stiller Entschluss: „Ich will dem Tode keine Herrschaft einräumen über meine Gedanken!“ Und weiter: „Ich will dem Tod Treue halten in meinem Herzen, doch mich hell erinnern, dass Treue zum Tode und Gewesenen nur Bosheit und finstere Menschenfeindschaft ist, bestimmt sie unser Denken und Regieren.“

Mann entwirft in diesem Kapitel – unter dem Eindruck der Verheerungen des 1. Weltkrieges – eine Ethik der Balance, die sich den Ideologien entgegenstellt und eine Haltung ist, die sich letztlich der Kraft der Liebe verpflichtet fühlt. Castorp erkennt: „Die Liebe steht dem Tode entgegen, nur sie, nicht die Vernunft, ist stärker als er.“

Das Kapitel steht somit symbolisch für eine innere Reifung, für die Selbsterkenntnis und die Suche nach einem eigenständigen Weg zwischen den Extremen. Das Thema ist aktuell: Die Debatten über den Sinn der Kriege oder den selbstmörderischen Zynismus des Terrorismus unserer Tage zeigen das.

Das Kapitel hat für den Schriftsteller eine persönliche Note. Der Verfasser des „Zauberbergs“ überwindet seine eigene Todessehnsucht zugunsten einer lebensbejahenden Haltung: „Es gibt zweierlei Lebensfreundlichkeiten: eine, die vom Tod nichts weiß; die ist recht einfältig und robust, und eine andere, die von ihm weiß, und nur diese, meine ich, hat vollen geistigen Wert. Sie ist die Lebensfreundlichkeit der Künstler, Dichter und Schriftsteller.“

Foto: Adobe Stock

Metamorphosen eines Mannes

Thomas Mann ist mehr als nur der Schöpfer von „Der Zauberberg“ und anderen großen literarischen Werken. Er ist ein Beispiel für die Verwandlung eines Mannes, der sich nicht nur mit den künstlerischen, sondern auch mit den politischen Realitäten seiner Zeit auseinandersetzte. Mann, der zunächst als unpolitischer Künstler und Dichter gefeiert wurde, fand sich nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in einer völlig neuen, eigentlich ungewollten Rolle wieder: als entschiedener politischer Aktivist und Widerstandskämpfer.

Diese Transformation war nicht abrupt, sondern entwickelte sich schrittweise, und sie begann lange vor seiner Flucht aus Deutschland im Jahr 1933. In den Jahren der Weimarer Republik stand er noch zwischen den Stühlen. Er hatte sich bis dahin als politisch unentschlossen und liberal angesehen, doch er war nicht blind für die politischen Strömungen, die das Land ergriffen.

Zwar gab er sich als kritischer Beobachter, doch zu jener Zeit hatte er vor allem die Rolle des künstlerischen Intellektuellen im Auge – jemand, der sich in seiner Kunst verwirklicht, der sich erhaben über den politischen Gegensätzen positioniert, ohne sich vollends auf das politische Parkett zu begeben.

Diese Haltung änderte sich jedoch fundamental, als die Nationalsozialisten an die Macht kamen. Das Verbot vieler demokratischer Institutionen in Deutschland konnte Mann nicht ignorieren. Der Künstler, der zunächst nur durch seine Werke die Welt beeinflusste, fühlte sich nun gezwungen, politische Verantwortung zu übernehmen. Die Diktatur, die der Nationalsozialismus errichtete, stellte eine existenzielle Bedrohung für alles dar, wofür Mann stand – für Freiheit, Individualität, Kunst und die europäische Kulturtradition.

Bereits 1933, nach der Machtübernahme Hitlers, ging Thomas Mann ins Exil. Zunächst hielt er sich in der Schweiz auf, zog dann aber nach Frankreich und schließlich in die USA. Im Jahr 1936 gab er seine Zurückhaltung in einem Beitrag für die „Neue Zürcher Zeitung“ endgültig auf und wurde ein scharfsinniger Kritiker des Nationalsozialismus.

Reden gegen den Nationalsozialismus

Sein politisches Engagement gipfelte in seinen Reden gegen den Nationalsozialismus, die er im amerikanischen Exil hielt. Er stellte die Kunst und Kultur als Gegengewicht zu den zerstörerischen Kräften des Nazismus in den Vordergrund und rief zur Bewahrung der humanistischen Werte auf. Manns zentrale Botschaft war klar: „Der Kampf gegen den Nationalsozialismus ist auch der Kampf für die Zukunft der Menschheit.“

Foto: RIA Novosti archive, image #602161 / Zelma / CC-BY-SA 3.0

Neben der Ablehnung der modernen Ideologien ist sein Engagement für den Humanismus untrennbar mit dem Schicksal der Juden in Deutschland verbunden. Diesem Thema widmet sich das 2024 erschienene, lesenswerte Buch „Thomas Mann als politischer Aktivist“ von Kai Sina. Zu Beginn seiner Karriere hatte Mann eine ambivalente Haltung gegenüber der jüdischen Frage und insbesondere zum Zionismus.

In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts, als er noch in Deutschland lebte, vertrat Mann die Auffassung, dass die Juden geistig und kulturell untrennbar mit Deutschland verbunden seien. Er betonte immer wieder, dass die deutsche Kultur ohne die jüdische Mitwirkung – sowohl in der Philosophie, Literatur als auch in der Musik – nicht vorstellbar sei. Mann sah die jüdische Identität als Teil der deutschen kulturellen und intellektuellen Landschaft, und er hob hervor, dass viele bedeutende deutsche Denker und Künstler, wie etwa Heinrich Heine oder Felix Mendelssohn, jüdische Wurzeln hatten.

Mann und der Zionismus

Angesichts dieser kulturellen Verbindung war Mann skeptisch gegenüber dem Zionismus, der zu dieser Zeit einen stärkeren politischen Ausdruck fand. Der Zionismus setzte auf die Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina, was Mann als eine künstliche Trennung zwischen Juden und ihrer bisherigen kulturellen Heimat, Europa, empfand. Den Verlust des „Kultur-Stimulus“ hielt er für „Ungefähr das größte Unglück (…), das unserem Europa zustoßen könnte“. Er glaubte, dass die jüdische Identität nicht territorial fixiert werden sollte, sondern vielmehr in einer gelebten kulturellen und intellektuellen Verbindung zu Europa fortbestehen müsse.

In diesem Zusammenhang zeigte Mann bis in die 1920er-Jahre hinein eine gewisse Skepsis gegenüber den zionistischen Bestrebungen und dem Konzept eines jüdischen Nationalstaates. Auf einer Palästinareise 1930 erinnerte der Schriftsteller zudem ausdrücklich an das Recht der Araber in dieser Region zu leben. Im Jahr 1939 forderte der Komponist Arnold Schönberg die „skrupellose“ und „unerlässliche“ Rückeroberung Palästinas und forderte Mann auf, diesen Plan aktiv zu unterstützen.

Der Schriftsteller blieb auf Distanz, da ihm die „gewalttätige Allüre“ des Programms und die geistige Gesamthaltung dahinter „ein wenig ins faschistische falle“. Kai Sina hinterfragt insoweit den Anti-Antisemitismus, für den der Schriftsteller bekannt ist, da er eine Paradoxie enthalte, die Möglichkeit, dass es „jüdische Faschisten“ gebe. Zudem warnt der Literaturwissenschaftler – nach der Gesamtschau des Werkes – vor Pauschalurteilen: „Juden sind anders, das bleibt eine Konstante in Manns Denken.“

Foto: Adobe Stock

Wie wir heute wissen, änderte Mann seine Haltung in Sachen Israel nach den Erfahrungen der Verfolgung der Juden im Nationalsozialismus. Nachdem die systematische Verfolgung und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung begann, durchlebte er eine fundamentale Wandlung in seiner Sichtweise auf das jüdische Schicksal. Die brutale Realität des Holocausts und die Zerstörung der jüdischen Gemeinden in Europa führten dazu, dass Mann seine Zweifel am Zionismus relativierte.

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Gründung des Staates Israel 1948 zeigte er sich zunehmend als Befürworter eines jüdischen Nationalstaates. In seinen späteren Essays und Reden erklärte er, dass die Errichtung eines jüdischen Staates in Palästina nun die notwendige Antwort auf die jahrhundertelange Diskriminierung, Verfolgung und die unvorstellbaren Gräueltaten des Holocausts sei. Er akzeptierte und unterstützte nun die Idee, die jüdische Bevölkerung aus der Diaspora zu befreien und ihr ein sicheres Zuhause zu bieten.

Mann erkannte die Notwendigkeit einer Reaktion auf die tiefe Verletzung der jüdischen Identität und die völlige Zerstörung der jüdischen Kultur in Europa durch die Nazis. Kai Sina bemängelt in diesem Kontext, dass es sich Mann – bei allem Verständnis für die Lage der Juden – mit dem künftigen Zusammenleben von Juden und Palästinensern zu leicht gemacht habe: „Ein nicht anders als kolonial zu bezeichnendes Denk- und Begriffsmuster übernimmt die Regie (…)“.

Inzwischen hat die Geschichte ihren Gang genommen. Im 21. Jahrhundert scheint die Vision eines friedlichen Zusammenlebens von Juden und Muslimen in der Region in weite Ferne gerückt. Die beteiligten Konfliktparteien werfen sich gegenseitig Vernichtungsphantasien und Extremismus vor. Die Lage ist aus politischer und menschlicher Sicht trostlos. Die Auseinandersetzung mit dem Werk Thomas Manns verhilft immerhin dazu – gerade den in Deutschland lebenden Muslimen – die geistigen Hintergründe der Entwicklung besser zu verstehen.