Es war das größte Kriegsverbrechen auf europäischem Boden seit 1945. Der Massenmord von Srebrenica an mehr als 8.000 bosniakischen Muslimen belastet bis heute die politische Kultur auf dem Balkan. Doch das Gedenken lebt.

Sarajevo (KNA/IZ). Der Eroberer gibt sich väterlich an diesem heißen Julitag 1995, im vierten Jahr des Bosnienkriegs: „Habt keine Angst, niemand wird euch etwas antun“, beschwichtigt der bosnisch-serbische General Ratko Mladic eine Gruppe muslimischer Bosniaken, Frauen, Männer und Kinder.

Srebrenica – der zynische General Mladic

Ihre Gesichter spiegeln Angst, Hoffnung, Ungewissheit. Busse seien unterwegs, um die Menschen aus der Gegend von Srebrenica auf bosnisches Gebiet zu bringen, verspricht Mladic vor laufender Kamera.

In Wahrheit gibt er beim Einmarsch in Srebrenica vor seinen Soldaten eine andere Parole aus, wie ein zweites Filmdokument beweist. Der tief in der Geschichte wurzelnde Hass des orthodoxen Serben auf bosnische Muslime entlädt sich in einem Satz: „Die Zeit ist gekommen, an den Türken dieser Region Rache zu nehmen“.

Nach der osmanischen Balkan-Eroberung im 15. Jahrhundert hatten die Bosniaken allmählich die Religion der neuen Herren angenommen.

Beide Auftritte Mladics laufen in Endlosschleife auf einem Videomonitor in der Galerija 11/07/95 in Sarajevo. Sie ist Museum und Gedenkstätte zugleich für das schlimmste Massenverbrechen in Europa seit Ende des Zweiten Weltkriegs.

Foto: Jeroen Akkermans, flickr | Lizenz: CC BY-NC-Sa 2.0

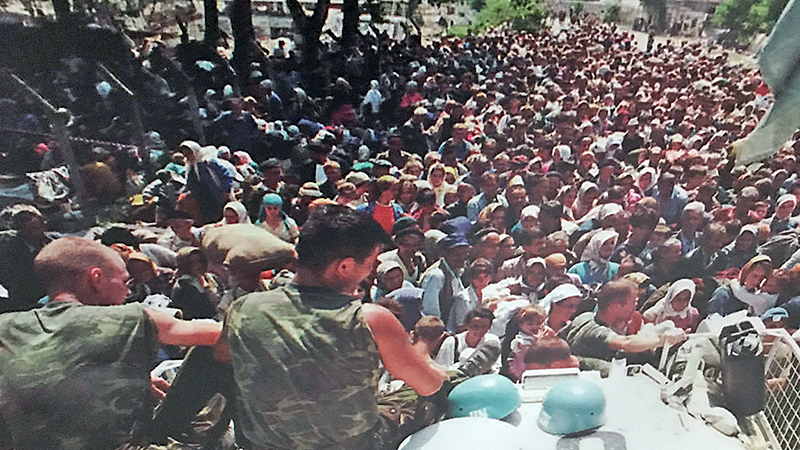

Unter den Augen niederländischer UNO-Soldaten zogen Mladics Truppen am 11. Juli 1995 bei Srebrenica Tausende aus dem Flüchtlingsstrom heraus, vor allem Männer. Sie trieben sie zusammen und erschossen sie in den nächsten Tagen systematisch an Orten rund um die kleine Stadt in Ostbosnien.

Anschließend verscharrten sie die Ermordeten. Die Zahl der bestätigten Todesopfer liegt heute bei 8.372. Viele wurden immer noch nicht gefunden.

Eine ungefilterte Härte

Das Video auf dem Großbildschirm in der Galerija 11/07/95 zeigt harte Szenen von Massenerschießungen. Als die Körper der Männer nach vorne fallen, stöhnt eine Zuschauerin leise auf und wendet sich ab. Doch die Dauerausstellung im Zentrum von Sarajevo konfrontiert den Besucher auch mit stummen Bildern: 640 Porträtfotos von Ermordeten, darunter Frauen und Minderjährige.

„Der einzige Grund für ihre Tötung war, dass sie den falschen Namen, die falsche Ethnie und Religion hatten“, sagt Tarik Samarah, Gründer und Direktor der Galerija. „Von etlichen Opfern blieben wegen der Kriegswirren nichtmal mehr Fotos übrig.“ Dafür dokumentieren an den Wänden großformatige Aufnahmen das Grauen: ein verwester Schädel im Schlamm, Menschen mit Schaufeln, die ihre Angehörigen ausgraben.

Ein gespenstisches Bild zeigt eine erschossene Frau neben ihrer Einkaufstüte, während ein Auto im Hintergrund beiläufig vorbeifährt. Entstanden ist es während der fast vierjährigen Belagerung Sarajevos durch die bosnisch-serbische Armee, deren Scharfschützen und Artillerie Jagd auf die Bevölkerung machten und 11.000 Menschen töteten.

Das Foto erinnert daran, dass der Massenmord von Srebrenica zwar die schlimmste, aber bei weitem nicht einzige Gräueltat dieses Krieges war. „Erinnerung darf kein passiver Akt sein“, fordert Galerija-Gründer Samarah.

„Sie funktioniert nur als aktives Bemühen um die Menschenwürde und dafür, dass so etwas nicht wieder passiert.“

Blutiger Zerfall

Mit 100.000 Toten war der Bosnienkrieg 1992 bis 1995 der blutigste unter den jugoslawischen Zerfallskriegen. Während das Teilgebiet der Republika Srpska unter Präsident Radovan Karadzic den Anschluss an das serbische Mutterland anstrebte, wollten die Bosniaken ihren eigenen Staat.

Beide bildeten jeweils mehr als 30 Prozent der Bevölkerung Bosnien-Herzegowinas. In Titos Jugoslawien hatte man oft Haus an Haus zusammengelebt, nun wütete der ethnokulturelle Nationalismus.

1993 erklärt der UN-Sicherheitsrat das Gebiet um Srebrenica dann zur Schutzzone für rund 40.000 bosniakische Flüchtlinge, was die Eroberung durch Mladics Truppen zwei Jahre später nicht verhindert.

Dass die etwa 400 niederländischen Blauhelme sie angesichts der Übermacht ohne Gegenwehr gewähren ließen, sorgte nach dem endlich erzwungenen Frieden von Dayton Ende 1995 für jahrelange Debatten – und die Rolle der UNO bis heute für Verbitterung in der bosnischen Gesellschaft. Im Verkaufsbereich der Galerija 11/07/95 zeugen schwarze T-Shirts davon, Aufschrift: „UN – United Nothing“.

Foto: Paul Katzenberger, flickr | Lizenz: CC BY-SA 3.0

Der Gerichtshof stellte Völkermord fest

Zumindest bezeichnete der Internationale Gerichtshof in Den Haag das Grauen von Srebrenica 2007 als Völkermord. Die Haupttäter Mladic und Karadzic erhielten vor dem UN-Kriegsverbrechertribunal lebenslange Haftstrafen, etliche weitere wurden von verschiedenen Gerichten verurteilt. Auch in Serbien, das den Vorwurf des Genozids aber nicht anerkennt.

Das gilt erst recht für den heutigen Präsidenten der Republika Srpska, seit dem fragilen Abkommen von Dayton eine der beiden Entitäten Bosnien-Herzegowinas. Der Nationalist Milorad Dodik spricht von einem „Lügen-Mythos“ und droht derzeit wieder mit der Abspaltung aus dem Staatsverband. „Wir leben immer noch in der letzten Phase eines Völkermords: seiner Leugnung“, sagt Samarah.

So bleibt Srebrenica auch nach 30 Jahren eine Wunde in Europa. Vor allem für die Angehörigen der rund 800 Opfer, nach denen immer noch gesucht wird. Noch 2021 stießen Ermittler auf ein weiteres Massengrab.

Unter den Opfern war das jüngste bekannte: das wenige Tage alte Mädchen Fatima Muhic. Tausende Ermordete fanden inzwischen ein würdiges Grab auf der Gedenkstätte Potocari – jenem Ort nahe Srebrenica, wo Mladic den Menschen einst sicheres Geleit versprach.