Resonanzkatastrophe: Gerade für Jugendliche ist die Orientierung im Zeitalter endloser Wahl schwierig. Hierfür brauchen sie dialogische Räume. Deshalb ist es wichtig, wenn Gemeinschaften Brücken nach außen bauen.

Von außen betrachtet wirkt unsere Gegenwart wie das Zeitalter größtmöglicher Freiheit. Nie zuvor standen Menschen so viele Optionen offen: unzählige Lebensentwürfe, Glaubensrichtungen, Ernährungsstile und politische Bewegungen. Tausende Influencer, Apps und Streamingdienste konkurrieren um die Aufmerksamkeit ihrer Nutzer.

Doch in diesem Überfluss an Möglichkeiten steckt eine paradoxe Erfahrung. Wo alles wählbar ist, verliert die Wahl selbst an Tiefe – sie wird zum Zwang, zur endlosen Wiederholung des „Du kannst alles sein“, eine Formel, die keine verbindliche Antwort mehr gibt.

Foto: Shutterstock/Monkey Business Images

Resonanzkatastrophe : Die Paradoxie der Freiheit

Slavoj Žižek (Was verrät uns die Psychoanalyse über den Cyberspace?) beschreibt diese Situation als eine subtile Form der Beherrschung. Medien und digitale Plattformen fordern uns permanent auf, zu wählen: „Drücken Sie A, wenn Sie dies wollen, drücken Sie B, wenn Sie das wollen.“ Dieser permanente Aufruf erzeugt erst das Begehren, dem wir folgen sollen. Die Subjekte, die sich frei fühlen, sind zugleich völlig formbar – sie müssen sich immer wieder sagen lassen, was sie wollen.

Unter den Verhältnissen grenzenloser Reichweite wissen immer weniger wer sie wirklich sind. Žižek greift hier ein Diktum des Psychoanalytikers Jacques Lacans auf: Wenn keine substanzielle Orientierung das Feld der freien Möglichkeiten eingrenzt, verschwindet die Freiheit selbst. Mit anderen Worten: Gerade, weil niemand mehr vorgibt, was wir wollen sollen, geraten wir unter den unsichtbaren Zwang, uns selbst immer neu zu erfinden.

Dieser Mechanismus durchdringt längst auch die Sphäre persönlicher Beziehungen. Die Digitalisierung, so Žižek, hebt den Unterschied zwischen Nachbarn und Fremden auf, indem sie alle in eine „gespenstische Bildschirmpräsenz“ verwandelt.

Das Reale der Begegnung – das Unmittelbare, Widerständige, Ansprechbare – wird in den virtuellen Raum suspendiert. Wir scrollen durch Gesichter und Meinungen, die alle gleich nah und gleich fern erscheinen. Es fehlt an realen Räumen, wo wir unser Wissen oder unsere Vorurteile über den Anderen im konkreten Gespräch überprüfen können.

Das moderne Subjekt ringt heute nicht zuletzt um seine religiöse Identität. Der Philosoph Charles Taylor beschreibt in „A Secular Age“ ein Phänomen, das er „Nova-Effekt“ nennt: Nach dem Zerfall religiöser Gewissheiten explodiert eine unüberschaubare Zahl an Sinnangeboten – von Achtsamkeitspraktiken bis zu Konsum-Lifestyles, von esoterischen Strömungen bis zu politischen Ideologien. Der Glaube verschwindet nicht aus der Welt, das Religiöse findet auf „neuen Pfaden“ weiterhin statt.

Mit dem Begriff „Säkularität“ umschreibt Taylor dabei „eine neue Gestalt der zum Glauben veranlassenden und durch Glauben bestimmten Erfahrung“. Taylor unterteilt die Entwicklung in drei Dimensionen: Rückzug und Abtrennung der Religion aus dem öffentlichen Raum, Niedergang der Bindung an die Lehre der monotheistischen Religionen; Veränderung der Bedingungen des Glaubens als Priorität und Entstehen der säkularen Option.

Allerdings tauchten viele religiöse Motive in der säkularen Welt in veränderter Form wieder auf, zum Beispiel in der Suche nach neuer, andersartiger Spiritualität, in der Selbstoptimierung oder in der Welt des Sports. Die klassische Lehre verliert gegenüber den fortschrittlichen, unendlich wachsenden spirituellen Angeboten an Boden.

Dieses kulturell-religiöse Panorama verschränkt sich mit den ökonomischen und technologischen Dynamiken der Moderne, die der Soziologe Hartmut Rosa als „gesellschaftliche Beschleunigung“ beschreibt. In seiner Soziologie der Weltbeziehung versteht er gelingendes Leben als Resonanz: ein wechselseitiges In-Beziehung-Treten von Menschen und Welt, bei dem wir berührt werden und Antworten bekommen – sei es in Naturerfahrungen, Musik, Freundschaft oder politischem Engagement. Doch die Logik der Beschleunigung – immer schneller, immer effizienter, immer mehr – zerstört jene stillen Räume, in denen Resonanz wachsen könnte.

Alles – so das moderne Versprechen – wird plan- und verfügbar, sogar unsere sozialen Beziehungen. Die Welt verstummt, weil wir sie nur noch als Ressource behandeln. Das Ergebnis ist, was Rosa die „Resonanzkatastrophe“ nennt:

„Wer unglücklich ist und im Extremfall, depressiv ist, dem erscheint die Welt kahl, leer, feindlich und farblos, und zugleich erfährt er das eigene Selbst als kalt, tot, starr und taub. Die Resonanzachsen zwischen Selbst und Welt bleiben stumm.“

Jugendliche zwischen den Räumen

Besonders sichtbar wird diese Krise bei jungen Menschen, die am Rande der kulturellen und sozialen Räume der Mehrheitsgesellschaft leben. Viele Jugendliche mit Migrationserfahrung – ob in Berlin, Marseille oder London – stehen zwischen der Herkunftskultur ihrer Familien und der neuen Umgebung, in der sie aufwachsen. Traditionelle Resonanzräume wie religiöse Rituale oder gewachsene Nachbarschaften sind geschwächt oder weit entfernt. Zugleich prasseln globale Medienbilder auf sie ein: Kriege, Klimakatastrophen und politische Konflikte.

Im politischen Feld befürchten Sozialwissenschaftler schon länger die Entfremdung einer ganzen Generation. Zu dieser Analyse tragen die schrecklichen Bilder aus Gaza bei, die unseren Jugendlichen ständig präsent sind, ohne dass ihr unmittelbares Umfeld tragfähige Deutungen bietet.

Angesichts der Folgenlosigkeit der eigenen Empörung flüchten viele junge Muslime in ihr Privatleben oder sind für Ideologen ansprechbar, die einfache Lösungen aus dem moralischen Dilemma unserer Zeit versprechen.

In den sozialen Medien wird zunehmend die Weltverneinung als Weg angepriesen. Diese Einstellung definiert Rosa wie folgt: „Hinter die schlechte, immanente Welt wird eine bessere transzendente Welt gesetzt, die nur durch Ablehnung und Überwindung der ersteren zu gewinnen ist.“ Ideologen offerieren im Internet das passende Phantasma: ein religiöses System, moralisch integer, perfekt organisiert, das alle Probleme der Menschheit lösen soll.

In dieser Gemengelage entsteht eine existenzielle Schwebe. Die umworbenen Jugendlichen leben auf einer Metaebene: Sie sind global informiert, doch lokal kaum verankert. Viele fragen sich weniger, wo sie leben, sondern vor allem, wer sie sind. Manche flüchten in identitätspolitische Abgrenzung, andere in Formen der Rebellion.

Das Bedürfnis nach Anerkennung bleibt, doch es findet selten Resonanz. Negative Stereotype oder subtile Ausgrenzungen, die unsere Medien verbreiten, verstärken das Gefühl, dass die Welt nicht antwortet – oder wenn doch, dann nur im feindlichen Modus.

Es sind diese jungen Leute, um die man sich vor Ort kümmern muss. Die neuen digitalen Gesprächspartner verschieben die Orientierung stattdessen auf eine virtuelle Ebene. Sam Altman, Mitgründer von OpenAI, hat öffentlich seine Sorge um den mentalen Zustand von Jugendlichen artikuliert, die künftig künstlichen Intelligenzen mehr Vertrauen schenken als Eltern, LehrerInnen oder Freunden. Wenn die KI zum bevorzugten Ratgeber wird, während reale Autoritäten verblassen, dann erscheint die „Resonanzkatastrophe“ in einer neuen, technischen Gestalt.

Der örtliche Imam oder Lehrer, verliert unter diesen Bedingungen schlicht an Relevanz. Ohne eine konkrete Ausbildung, die seit Jahrhunderten lokal organisiert wurde, werden religiöse Inhalte willkürlich zusammengestellt. Die gesellschaftliche Anerkennung des Islam, als eine respektable Lebenspraxis, rückt gleichzeitig in weite Ferne, da der eigentliche Inhalt der Lebensform nicht mehr fassbar ist.

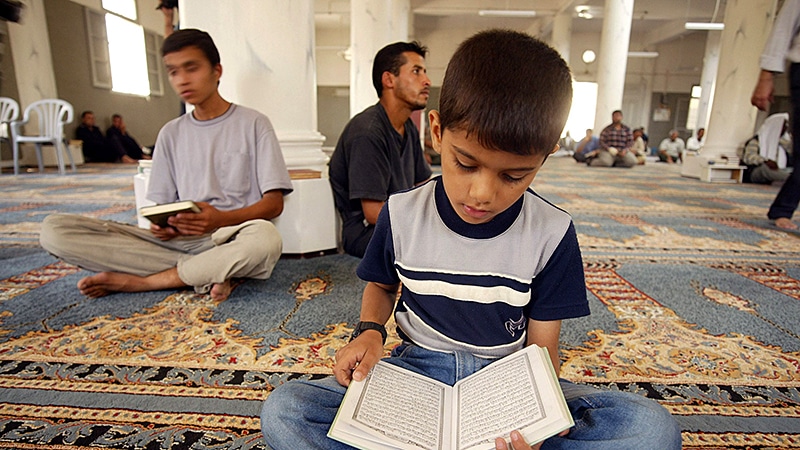

Foto: Taaleef Collective

Die Moschee als ambivalenter Resonanzraum

Das Dilemma vieler junger Muslime verdichtet sich exemplarisch im Resonanzraum Moschee. Hier soll sich ein Ort der Klarheit und Reinheit entfalten, ein geschützter Raum, eine Oase, in dem die Regeln des Glaubens Geltung haben und sich von den vermeintlichen Verwirrungen der Außenwelt abheben. Gerade darin liegen jedoch ein unübersehbarer Widerspruch und eine doppelte Spannung.

Zum einen fehlen häufig die Möglichkeiten, Zweifel, innere Konflikte oder kritische Fragen offen zu artikulieren. Die Moschee erscheint dann weniger als dialogischer Ort, denn als Sphäre, in der Gewissheiten bestätigt, aber selten hinterfragt werden dürfen.

Zum anderen kann sich die Moschee – wenn sie nicht in lebendige Nachbarschaften und städtische Netzwerke eingebettet ist – zu einer Parallelwelt verfestigen. Jugendliche erfahren hier zwar ein starkes Wer ihres Selbst: Sie wissen, wozu sie gehören, welche Gebetsformen und Rituale ihre Identität prägen. Doch das Wo bleibt oft unbestimmt.

Die fehlende Verortung erzeugt ein Vakuum. Wer in der Moschee Anerkennung findet, aber kaum in der Stadtgemeinde, in der Landschaft und in den kulturellen Rhythmen des Landes heimisch wird, lebt in einer Art Niemandsland. Die religiöse Identität bleibt auf sich selbst bezogen und kann nicht in eine gemeinsame urbane Kultur übergehen. Resonanz wird so zur Halbresonanz: ein – im besten Fall – starker Klang im Inneren, dem jedoch die entsprechende Antwort des Umfelds fehlt.

Gerade deshalb ist es entscheidend, dass Moscheegemeinden nicht nur rituelle Zentren bleiben, sondern Brücken schlagen – zur Straße vor der Tür, zur Schule nebenan, zur Stadt, die sie umgibt. Erst wenn sich das Wer mit dem Wo verschränkt, kann sich ein Resonanzraum entfalten, der junge Menschen nicht nur schützt, sondern sie in die vielfältige Kultur des Landes einbettet, in dem sie wirklich leben.

Die Notwendigkeit von Begrenzung

Philosophisch betrachtet weist all dies auf eine zentrale Einsicht: Freiheit braucht Begrenzung. Wahl wird erst bedeutsam, wenn es ein Gegenüber gibt, das uns herausfordert, dem wir zustimmen oder widersprechen können.

Wo alles gleich gültig und verfügbar ist, verflüchtigt sich die Erfahrung, dass die Welt uns antwortet. Rosas Begriff der Resonanz bietet hier mehr als Sozialdiagnose; er ist eine Einladung, das Verhältnis von Freiheit und Bindung neu zu denken. Resonanz lässt sich nicht machen, sie ereignet sich, wenn Menschen sich berühren lassen und antworten können.

Das setzt Räume voraus, die nicht der Logik von Effizienz und Kontrolle unterworfen sind – Räume, in denen Schweigen, Widerstand und gegenseitige Ansprechbarkeit möglich sind. Die Feinde der Demokratie setzen naturgemäß nicht auf das Gespräch, sondern auf Ausgrenzung von ganzen Gruppen aus dem öffentlichen Raum.

Wie also könnte eine Kultur aussehen, die neue Resonanzräume eröffnet? Drei Felder sind entscheidend:

• Beziehungsarbeit und Teilhabe: Jugendliche brauchen Orte, an denen sie selbst Gestalter werden – in kulturellen Projekten, politischen Jugendinitiativen oder gemeinschaftlichen Werkstätten. Dort können sie nicht nur reden, sondern tatsächlich Antwort finden.

• Bildung und Anerkennung: Schulen, Vereine und Gemeinden sollten Vielfalt nicht als Problem, sondern als Ressource begreifen. Wer ernst genommen wird, erfährt, dass die Welt zurückspricht.

•Entschleunigung und Selbstwirksamkeit: Reisen, Sport, Naturerfahrungen oder gemeinschaftliche Rituale eröffnen überraschende Momente, die sich der ständigen Verfügbarkeit entziehen.

Diese Schritte sind nur eine Auswahl von Bedingungen für das, was der Soziologe eine „gelingende Weltbeziehung“ nennt. Sie geben der Freiheit ein Gegenüber, schaffen Grenzen, an denen sich die eigene Substanz bewähren und bilden kann. Die Resonanzkatastrophe unserer Zeit liegt nicht in zu wenig, sondern in zu viel Wahl.

Die Gesellschaft, die sich grenzenlose Freiheit verordnet hat, verliert den Boden, der echte Freiheit trägt. Wenn wir wieder lernen, auf eine antwortende Welt zu hören und uns mit ihr auseinandersetzen, könnte aus dem Zwang zur Wahl ein Spiel der Möglichkeiten werden, das uns wirklich berührt.

Eine funktionierende Gesellschaft benötigt eine Soziologie der Resonanz. Vielleicht setzt sich ja eine Einsicht durch, die Hartmut Rosa wie folgt fasst: „Daher scheinen mir die überlieferten Religionen, jedenfalls in ihrer jüdisch-christlichen oder auch islamischen Gestalt, zumindest auch – wenn nicht sogar primär – als (möglicherweise unverzichtbare) Gegenpole zur Steigerungs- und Dynamisierungslogik der Moderne zu fungieren.“