Reiseblog: Über die Geschichte einer Reise mit dem Pferd nach Mekka, die Millionen Zuschauer fasziniert.

(iz). Auf einer Plattform in den sozialen Medien verfolge ich eine Reisegeschichte: die „Pilgerreise auf dem Pferderücken“. Ein Bekannter von mir, Abdalqadir Harkassi, reitet zurzeit mit seinen muslimischen Freunden von Sevilla – auf dem Landweg – Richtung Mekka.

Mit dem Pferd nach Mekka – das Wagnis einer Odysee

Nach jahrelangen Vorbereitungen wagt die Gruppe eine Odyssee, die sie zunächst quer durch Europa führt. Ihre Geschichten – einer ihrer Clips erreichte über eine Million Zuschauer – zeigen die alltäglichen Erfahrungen, die wenig mit den heute üblichen Flugreisen zu tun haben. Hier müssen Pläne geändert, Herausforderungen bestanden und Strapazen auf sich genommen werden, um das ferne Ziel zu erreichen. Warum fasziniert diese Reise ein so großes Publikum?

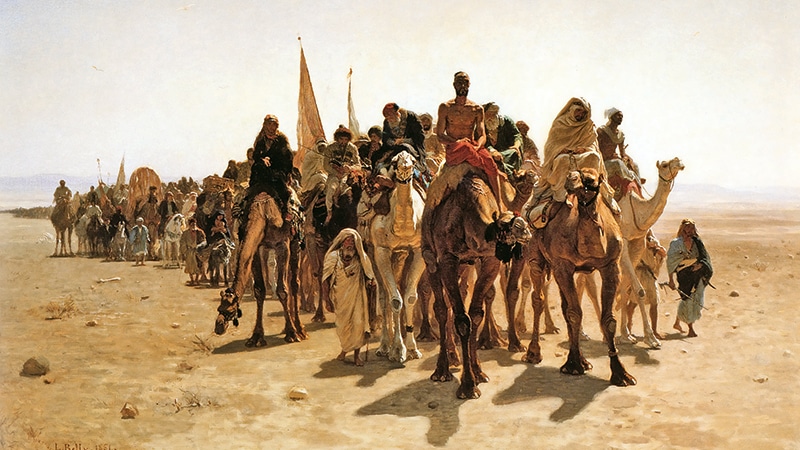

Foto: Léon Belly, gemeinfrei

Aus muslimischer Sicht findet sich die Antwort in den Reiseberichten Ibn Battutas aus dem 14. Jahrhundert. Aus Mekka schreibt er: „Zu Gottes wunderbaren Werken gehört es, dass in er in die Herzen der Menschen den Wunsch, sich an die Erhabenen Städten zu begeben, und die Leidenschaft, sich an die ehrwürdigen Stätten einzufinden, eingepflanzt hat.“

Wenn wird diesen kühnen Reiseplan der Muslime aus Andalusien verfolgen, sind uns die heiligen Orte selbst stets gegenwärtig. Darüber hinaus wird uns bewusst, dass die Pilgerreise in der Vergangenheit nicht etwa Ausdruck eines hektischen Lifestyles war, sondern Symbol einer Lebensreise mit ungewissem Ausgang.

Ibn Battuta erinnerte an die Gefahren und den Segen dieser Expeditionen: „Wie viele Kranke hatten nicht schon den Tod vor Augen oder sahen auf der Reise ihren Untergang kommen! Als aber Gott seine Gäste dort sämtlich versammelt hatte, waren sie zufrieden und glücklich, als hätten sie auf ihrer Anreise nicht die geringsten Bitternisse erfahren noch Unbill und Strapazen erlitten.“

Faszination nicht nur für Gläubige

Die ungewöhnliche Pilgerreise fasziniert nicht nur Gläubige. Auf ihrem Weg begegnen den Reitern aus Andalusien Menschen aus Europa, die Anteil nehmen an dem Vorhaben, oft ihre Hilfe anbieten.

Es ist einer der heute selten gewordenen Fälle der Wahrnehmung von Muslimen als Individuen in der Öffentlichkeit. Sie erscheinen nicht – wie so oft in den sozialen Medien – nur als Repräsentanten eines abstrakt definierten Kollektivs.

Man bewundert in diesem Fall den Versuch, trotz zahlreicher bürokratischer Hürden, im Stil der Reisenden der Vergangenheit, eine Metamorphose vorzuleben. Die Wahl des Verkehrsmittels täuscht nicht darüber hinweg, dass die Reise nach Mekka unter den Bedingungen der Moderne stattfindet. Der Landweg zum Ziel ist heute, man denke an die geopolitischen Zerwürfnisse in der Welt und die Straßen- und Wegverhältnisse in Europa, eine Herausforderung.

Foto: A. Rieger

Erinnerungen an einen Besuch bei Montaigne

Mich erinnert das Motiv des Reisens mit dem Pferd an einen eigenen Ausflug im Jahr 2018 zum Chateau Montaigne in Frankreich. Der weltberühmte Philosoph (1533-1592) schrieb dort seine berühmten „Essais“ in Zeiten des Bürgerkriegs.

Fast zwei Jahrhunderte nach seinem Tod fand man in einer verschlossenen Truhe des Schlosses ein Manuskript, dass seine Reise nach Rom in den Jahren 1580 und 1581 behandelt. Montaigne wählte damals das schnellste Verkehrsmittel seiner Zeit: Pferde.

In seiner lesenswerten Biografie über den Franzosen beschreibt Volker Reinhardt sein Motiv: „Der höchste Zweck seiner Reise war also der Versuch, sich selbst und eine Zeit zu verstehen, in der das Ich sich fremd und zugleich eingebunden fühlt.“

Montaignes Art des Reisens ähnelt den Reisepraktiken Ibn Battutas. An allen größeren Orten folgte sein Aufenthalt einem festen Rhythmus. Dazu gehörten Besuche bei lokalen Honoratioren, Entgegennahme von Ehrenbezeugungen und Gesprächen mit Gelehrten. Ganz oben stand die Erforschung der konfessionellen Verhältnisse und der damit verbundenen Sitten und Gebräuche.

Montaigne beschäftigt sich auf seiner Reise mit der Beziehung von Philosophie und Religion. Er stellte fest, dass alle Spielarten des Christentums sich auf dieselbe göttliche Offenbarung berufen, aber die Schlussfolgerungen, die sie daraus ziehen, und die Kulturformen, in die sie diese Doktrin umsetzen, von Einflüssen bestimmt werden, die er näher zu erforschen versuchte.

Sein Reisebericht beschreibt demzufolge Landessitten, lokale Traditionen, politische und ökonomische Verhältnisse und nicht zuletzt die unterschiedlichen Mentalitäten. Immer wieder fragt sich der Philosoph, woher der maßlose Hass auf die Andersgläubigen herrührt, obwohl doch zwischen Juden und Christen und den verschiedenen Konfessionen so viel Gemeinsames besteht.

Foto: A. Rieger

Durch das Reisen zur Aufklärung

Montaigne wird zu einer der frühen Stimme der Aufklärung, den der schleichende Übergang von religiösen Überzeugungen zu Wahnvorstellungen schockierte ihn. Die Religionskriege, urteilt er, verdienen diesen Namen nicht, weil niemand für den Glauben kämpft.

Aus Sicht Montaignes schützen nur die offene Rede und der gesunde Menschenverstand, gegen diese Verirrungen. Sein Ideal ist die Einheit von Theorie und Praxis: „Wenn der Strahl des Göttlichen uns überhaupt erreichen würde, würde er aber überall zu sehen sein, nicht nur in unseren Worten, sondern auch unsere Handlungen würden dieses Licht und Erhabenheit in sich bergen. Alles, was von uns ausginge, wäre von dieser edlen Klarheit erleuchtet.“

Im Jahr 2022 erschien in Frankreich eine Publikation des Philosophen Gaspard Koenig: Mit Montaigne auf Reisen. Das Buch, mit dem Bild des Autors auf einem Pferd, der von Bordeaux bis Rom reitet, wurde ein Bestseller.

Die Schwierigkeiten der Umsetzung dieses Planes erinnern an die Probleme, die den Reitern aus Sevilla bekannt vorkommen werden. Die Reiseroute, die eigentlich dem historischen Vorbild folgt, muss immer wieder verändert werden. Es ist ein Kampf mit der Bürokratie, mit Regulären und den unübersichtlichen Grenzbestimmungen. Der Philosoph fragt sich: Wie viele Umwege und Zufälle auf dem eigenen Weg gesteht uns die moderne Welt noch zu?

Auf Reisen das Zusammenleben der Konfessionen erleben

Interessant zu lesen ist in dem Reisebericht die Station Mulhouse. Wie sein Vorbild Montaigne beschäftigt sich König dort mit dem Zusammenleben der Konfessionen.

Im Frankreich des 21. Jahrhunderts ist es vor allem die muslimische Gemeinde, die im Mittelpunkt religionspolitischer Auseinandersetzungen steht. Die Folgen der grausamen Terroranschläge von Nizza und Paris wirken nach. König, der sich als Atheist bezeichnet, erlebt in der Stadt das Misstrauen der alteingesessenen Religionen gegenüber dem Islam. Man beklagt sich in dem Austausch, dass es in der Alltäglichkeit kein Miteinander, sondern nur ein Nebeneinander gebe.

Er ist offen dafür, mit den Muslimen vor Ort selbst zu reden und sich ein eigenes Bild zu machen. Vor seinen Gesprächen stimmt ihn ein Satz von Olivier Roy, der ihm einleuchtet: „Es ist nicht so sehr der Islam, der sich radikalisiert, also vielmehr die Radikalität, die sich islamisiert.“ In Moulhouse ist es ein kleiner Teil der Jugend, die in den betreffenden Vierteln gegen die Gesellschaft rebelliert und sich oft hinter dem Islam versteckt.

Ein Imam benennt im Gespräch die Wissensmängel: „Die jungen Muslime in Mulhouse sind nicht mehr in der Lage arabisch zu lesen, und bekennen sich zu einer Art YouTube-Islam, der in der Hauptsache von den verschiedenen Denkschulen, die, seit mehr als einem Jahrhundert komplexe theologische Debatten nähren, keine Ahnung hat.“

Die Rolle der Religionen in der Zivilgesellschaft bleibt eine offene Frage. Das Buch von Gaspard Koenig ist ein Versuch, die Aversionen gegenüber dem Gewaltpotential von Gläubigen, die im europäisch-kollektiven Bewusstsein tief verankert sind, mit der Moderne zu versöhnen. Dabei wusste schon Montaigne, dass es oft die Politik ist, die die Vorurteile über Religionen für ihre Zwecke instrumentalisiert.

Ohne die Probleme kleinzureden, kommt der Philosoph zu dem Schluss, dass der „Kampflaizismus“ eine offene Tür zum Bürgerkrieg ist: „Wiederholen wir nicht den Fehler, der mit den Hugenotten gemacht wurde.“ Die Aktualität der Überlegungen Montaignes über das Zusammenspiel von Religion und Politik wird in diesem Kontext überdeutlich.

Kehren wir zu der Frage zurück, warum das Bild der andalusischen Reiter die Beobachter aus aller Welt – ob sie gläubig sind oder nicht – fasziniert. Auf ihrem Weg nach Mekka werden sie die religionspolitischen Konflikte und die Spuren der Kriege der letzten Jahrzehnte kaum übersehen.

Der Vollzug des Ritus, im ungewöhnlichen Modus der Langsamkeit, erinnert an die existentielle Grundfrage, die jede religiöse Praxis beantwortet: Wohin führt die Lebensreise? Unter den Verhältnissen unserer Zeit fasziniert die Metapher des Reiters, in Form einer Anspielung auf die Möglichkeit der Individualität in der Moderne.

Volker Reinhardt fasst diesen Traum zusammen: „Das höchste Ziel ist umfassende Freiheit, Freiheit von allen Verpflichtungen, Freiheit, ins Grenzenlose zu reisen, Freiheit sich in der Unendlichkeit zu verlieren, Freiheit, nie mehr zurückzukehren.“