Die Kurzmeldungen aus Deutschland (Nr. 361) reichen von der Ablehnung deutscher Waffenexporte, AfD-Verbot und Muslimfeindlichkeit.

Mehrheit will Waffenexporte einschränken

BERLIN (Agenturen). Rund 73 % der Deutschen wollen strengere Kontrollen für Waffenexporte nach Israel, darunter 30 %, die ein vollständiges Verbot fordern, wie eine Umfrage ergab, die gestern veröffentlicht wurde. Dies spiegelt die wachsende Unruhe in der Bevölkerung über die Israelpolitik der Regierung wider, berichtete Reuters am 5. Juni. Die Bundesrepublik ist nach wie vor einer der engsten Verbündeten Tel Avivs und sein zweitgrößter Waffenlieferant. Zwischen Oktober 2023 und Mitte Mai 2025 genehmigte Deutschland laut einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage Rüstungsexporte nach Israel im Wert von 485 Mio. Euro. Die Lieferungen umfassten Schusswaffen, Munition, Waffenteile, Spezialausrüstung für Heer und Marine, elektronische Ausrüstung und spezielle gepanzerte Fahrzeuge.

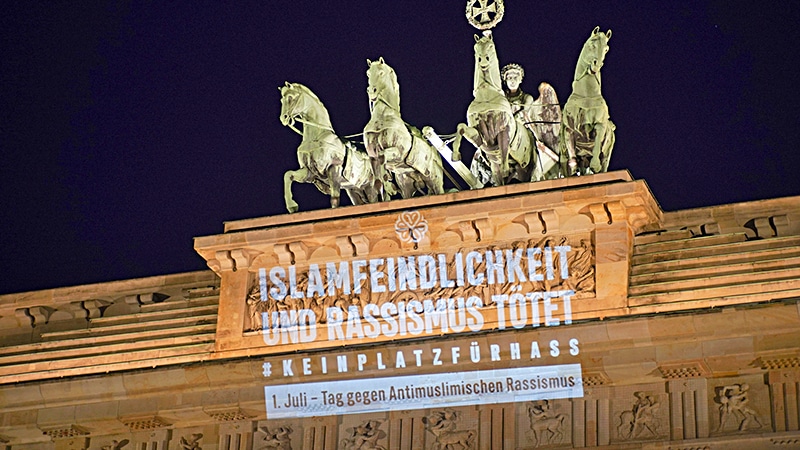

Foto: CLAIM Berlin

Deutlich mehr Hass auf Muslime

BERLIN (KNA). In Berlin kam es 2024 laut der CLAIM Allianz zu einem sprunghaften Anstieg von antimuslimischen Übergriffen und Diskriminierungen. Die am Mittwoch vorgestellte Jahresbilanz der Allianz gegen Islamfeindlichkeit und Muslimfeindlichkeit registrierte 644 Fälle, fast 70 % mehr als im Vorjahr. Beinahe zwei Drittel der Betroffenen sind demnach Frauen, häufig in Begleitung ihrer Kinder. Muslimfeindlicher Rassismus zeige sich meist in Form von Ausgrenzung (46 %) und verbalen Übergriffen (40 %). Antimuslimischer Rassismus sei kein Randphänomen, sondern eine strukturelle Realität in Schule, am Arbeitsplatz und bei der Polizei. 35 Prozent der erfassten Fälle fand laut Bericht im Bildungsbereich statt. „Dabei diskriminierten nicht nur Schüler, sondern auch Lehrkräfte“, sagte Geschäftsführerin Hanano.

Jüdische Organisation als extremistisch eingestuft

BERLIN (IZ). Am 10. Juni wurde bekannt, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz die Friedensorganisation „Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost“ als „gesichert extremistisch“ eingestuft hat. Es ist das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik, dass eine jüdische Organisation in Deutschland auf diese Weise bewertet wird. Laut der Behörde unterstütze die NGO die BDS-Bewegung. Kritiker haben diesen Schritt scharf verurteilt. Vertreter der „Jüdischen Stimme“ selbst und zahlreiche Unterstützer sehen darin einen Angriff auf das Recht, sich für die Rechte der Palästinenser einzusetzen und Kritik an der israelischen Politik zu üben.

Foto: pmvfoto, Shutterstock

Jeder zweite Deutsche für Parteiverbot

HAMBURG (IPSOS). Anfang Mai stufte das Bundesamt für Verfassungsschutz die AfD als „gesichert rechtsextremistisch“ ein. Dieser Schritt hat eine erneute Diskussion entfacht, ob die Partei verboten werden sollte. Laut einer aktuellen Umfrage von Ipsos würden 46 Prozent der Deutschen ein Parteiverbotsverfahren gegen die AfD begrüßen. Etwa ebenso viele (44 %) lehnen es hingegen ab. Bei der Beurteilung zeigen sich starke Unterschiede von Ost- und Westdeutschen sowie zwischen den verschiedenen politischen Lagern. Nachdem die AfD dagegen geklagt hatte, wurde die Einstufung des Verfassungsschutzes am 8. Mai vorerst ausgesetzt. Diese „Stillhaltezusage“ gilt, bis ein eindeutiges Gerichtsurteil vorliegt.

Für Dialog in schwierigen Zeiten

HAMBURG (SCHURA HH). Der Vorstand der SCHURA ist laut einer Erklärung vom 3. Juni überzeugt davon, dass „gerade in schwierigen Zeiten der Dialog zwischen Musliminnen und Jüdinnen“ für den sozialen Zusammenhalt in Städten wie Hamburg unverzichtbar sei. Für einen nachhaltigen und vertrauensvollen interreligiösen Austausch braucht es Räume, in denen offene Gespräche möglich sind. Diese seien bislang selten – „umso wichtiger ist es, sie gezielt zu schaffen“.

Pressebild: BDMJ

DİTİB-Jugend wählt einen neuen Vorstand

KÖLN. Die Delegierten der elf DİTİB-Landesjugendverbände haben im Rahmen ihrer Vollversammlung den neuen Vorstand des BDMJ (Bund der muslimischen Jugend) gewählt. Er ist der mitgliederstärkste Jugendverband von deutschen Muslimen und seit über einem Jahrzehnt aktiv in der Jugendarbeit tätig. Er vertritt die Interessen junger MuslimInnen aus nahezu 900 Moscheegemeinden sowie rund 100 weiteren Vereinen im gesamten Bundesgebiet. Zur Vorsitzenden wurde die 24-jährige Berliner Beliz Öksüz gewählt. Sie studiert im Master Bildung an Grundschulen mit den Fächern Mathematik, Deutsch und Islamische Theologie, und ist in einer Berliner DİTİB-Gemeinde aktiv.

Antiziganismus: Beauftragter wird gebraucht

KÖLN (IZ). Am 2. Juni kritisierte IGMG-Generalsekretär Ali Mete die Streichung des Bundesbeauftragten für Antizuganismus. „Antisemitismusbeauftragte gibt es in Deutschland in fast allen Bundesländern. Denn nur durch benannte Zuständigkeiten und sichtbare Verantwortung lässt sich Diskriminierung wirksam bekämpfen“, sagte er hierzu. Gerade deshalb sei es unverständlich, dass der Bund nun den umgekehrten Weg gehe und das Amt des Antiziganismus-Beauftragten streiche.

Symbolbild: Adene S/peopleimages.com/Adobe Stock

Kopftuch bei der Polizei: diverse Regeln

KÖLN (Islamrat). Eine bundesweite Recherche des online Nachrichten- und Debattenmagazin IslamiQ zeigt: Beim Thema Kopftuch im Polizeidienst herrscht in Deutschland ein uneinheitlicher Flickenteppich. Während manche Länder pauschale Verbote aufrechterhalten, verweisen andere auf mögliche Einzelfallentscheidungen – doch faktisch ist keine einzige kopftuchtragende Muslimin im aktiven Polizeidienst bekannt. Die flächendeckende Befragung der Innenministerien der Länder durch IslamiQ offenbart einen rechtlichen und administrativen Flickenteppich. Einige Länder verfügen über keinerlei klare Regelung, andere lehnen religiöse Kopfbedeckungen in Uniform grundsätzlich ab.

Zentralrat fordert einen Bundesbeauftragten

SANKT AUGUSTIN (Agenturen). Der Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD) hat die Einsetzung einer oder eines Bundesbeauftragten für muslimisches Leben gefordert. Diese oder dieser solle auch „gegen antimuslimischen Rassismus“ zuständig sein, forderte der ZMD am Freitag. „Antimuslimischer Rassismus ist kein Randphänomen – er ist strukturell verankert und reicht bis in staatliche Institutionen“, erklärte ZMD-Generalsekretär Aladdin Beiersdorf-El Schallah. Die alte Bundesregierung beschäftigte insgesamt 43 Beauftragte und Koordinatoren. Die neue schwarz-rote Regierung schaffte 25 und damit über die Hälfte bei Amtsübernahme ab. Weiterhin gibt es zum Beispiel den Bundesbeauftragten für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus. Das Amt hat seit Einrichtung vor rund sieben Jahren Felix Klein (SPD) inne. In Deutschland leben laut Zahlen aus dem Jahr 2020 rund fünfeinhalb Mio. Muslime. Rund die Hälfte davon hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

Symbolfoto: FooTToo, Shutterstock

Brandanschläge auf drei Wohnhäuser

WERMELSKIRCHEN (IZ). In der Nacht zum 7. Juni wurden im rheinischen Wermelskirchen Brandanschläge auf drei Mehrfamilienhäuser verübt. Die Brände wurden innerhalb weniger Stunden gelegt. Insgesamt mussten 40 Bewohner evakuiert werden, zehn Menschen wurden verletzt, darunter drei schwer. Die betroffenen Gebäude sind derzeit unbewohnbar. Neun Tage später wurde ein 34-jähriger deutscher Tatverdächtiger verhaftet. Die Mehrheit der Einwohner haben einen Migrationshintergrund.a