Der Umgang mit Religion hängt in Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik erheblich von der jeweiligen Geschichte ab. Von Jeanne Prades (The Conversation). Die Art und Weise, wie Islam wahrgenommen wird […]

unabhängig seit 1995

Der Umgang mit Religion hängt in Frankreich, Großbritannien und der Bundesrepublik erheblich von der jeweiligen Geschichte ab. Von Jeanne Prades (The Conversation). Die Art und Weise, wie Islam wahrgenommen wird […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Aachen (KNA). Die Debatte um den Muezzinruf in Köln dreht sich nach Ansicht der katholischen Theologin Anja Middelbeck-Varwick nicht um rechtliche Fragen. Es gehe stattdessen darum, „welche Rolle die Religion einer Minderheit in der Öffentlichkeit einnehmen darf“, sagte sie am 14. November bei einer Online-Konferenz zu Populismus und Religionsfreiheit.

In Deutschland habe der Islam eine besonders schwierige Position. „Der Muezzinruf ist hierbei für Muslime vermutlich gar nicht von entscheidender Bedeutung, sondern vielmehr von symbolischem Wert.“

Die Gleichberechtigung von Musliminnen und Muslimen sei in Deutschland noch keinesfalls erreicht, so die an der Goethe-Universität Frankfurt lehrende Professorin. Vor allem Hürden der Alltagsdiskriminierung müssten überwunden werden – dies fange bei Fragen des islamischen Religionsunterrichts an und gehe hin bis zu Chancen auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt. Die Lösungen dieser Probleme seien „weitaus gewichtiger“ als Debatten um den Muezzinruf.

Fast alle Bundesländer erlauben Bestattungen ohne Sarg. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Dem Zentralrat der Muslime zufolge ist die sarglose Bestattung in Deutschland auch eine Generationenfrage.

Nürnberg (dpa). In fast allen Bundesländern können Tote inzwischen aus religiösen Gründen ohne Sarg bestattet werden. Doch bisher wird diese Möglichkeit nach Angaben des Bundesverbands Deutscher Bestatter nur wenig genutzt. „Aktuell ist die sarglose Bestattung eine Nische“, sagt Generalsekretär Stephan Neuser. Die Lockerung der Sargpflicht richtet sich vor allem an Muslime, die ihre Verstorbenen in ein Leichentuch gehüllt beerdigen.

Bisher seien Bestattungen ohne Sarg deshalb eher in Großstädten mit größeren muslimischen Gemeinschaften gefragt, erläutert Neuser. Diese seien aber nicht flächendeckend auf jedem Friedhof möglich. Am Ende liege die Entscheidung bei den Kommunen, da es auch auf die Bodenverhältnisse ankomme.

Während Städte wie Berlin oder Köln bereits jahrelange Erfahrungen mit Bestattungen im Leichentuch haben, wird das in Nürnberg zurzeit noch erprobt. Bayern war im vergangenen Frühjahr eins der letzten Bundesländer, die die Sargpflicht aus religiösen oder weltanschaulichen Gründen abgeschafft oder gelockert hatten. Nur in Sachsen und Sachsen-Anhalt gilt diese aktuell noch. Beide Bundesländer planen aber, ihr Bestattungsrecht zu ändern.

Mit einem Dummy, also einer lebensgroßen Figur, hat die Nürnberger Friedhofsverwaltung verschiedene Szenarien durchgespielt. Vor allem müsse eine Möglichkeit gefunden werden, die Toten auf eine würdige Weise im Tuch in das Grab herabzulassen und diese korrekt Richtung Mekka auszurichten, sagt Leiter Armin Hoffmann. Am Dienstag wollen er und sein Team den muslimischen Verbänden und dem Stadtrat ihre Lösung vorführen.

Dem Zentralrat der Muslime zufolge ist die sarglose Bestattung in Deutschland auch eine Generationenfrage. Man könne davon ausgehen, dass ältere Muslime mit Migrationshintergrund immer noch mehrheitlich in ihrem Geburtsland beigesetzt werden wollen, erläutert ein Sprecher. Deren Kinder hätten diesen Wunsch dagegen kaum noch.

Im Begräbniswald oder am Friedhof, in Urne oder Eichensarg, mit individuell gestalteter Trauerfeier oder anonymer Bestattung: Die Bestattungskultur in Deutschland ist immer vielfältiger geworden. Ein kleiner Überblick.

Königswinter (KNA). Nicht nur der Anteil der Bundesbürger, die einer der beiden großen Kirchen angehören, ist unter die 50-Prozent gefallen. Auch der Anteil kirchlicher Bestattungen macht bundesweit erstmals weniger als die Hälfte aus. Insgesamt wird die Bestattungskultur in Deutschland immer vielfältiger.

Wie die in Königswinter bei Bonn ansässige Verbraucherinitiative Bestattungskultur „Aeternitas“ ermittelt hat, wurden 2020 in Deutschland 489.664 Bestattungen katholisch oder evangelisch begleitet. Damit gab es 49,7 Prozent christliche Beerdigungen. Im Jahr 2000 machte ihr Anteil noch 71,5 Prozent aus.

Einen Wandel stellen die Experten auch bei der Form der Bestattungen fest. Wurden vor 30 Jahren noch weniger als ein Drittel der Verstorbenen eingeäschert, sind es mittlerweile rund 70 Prozent. Der Trend dürfte sich noch verstärken. Denn nach einer aktuellen Umfrage von „Aeternitas“ wollen nur noch 12 Prozent der Befragten klassisch in einem Sarg auf einem Friedhof begraben werden. 25 Prozent bevorzugen demnach die Beisetzung in einem Bestattungswald. Auch pflegefreie Grabangebote würden mit 18 Prozent immer beliebter. Dazu zählen etwa Urnenwände. Ein klassisches Urnengrab auf einem Friedhof wünschen 14 Prozent und eine Beisetzung auf See 6 Prozent.

Rund drei Viertel halten es laut Umfrage für veraltet, dass Verstorbene auf Friedhöfen beigesetzt werden müssen. 13 Prozent hätten gerne ihre Asche in der freien Natur verstreut; 8 Prozent würden bevorzugen, dass Angehörige die Urne zuhause aufbewahren oder die Asche im heimischen Garten beisetzen.

„Traditionen, Konventionen und religiöse und familiäre Bindungen verlieren an Bedeutung“, so fasst es der Vorstand der Verbraucherinitiative, Christoph Keldenich, zusammen. „Mobilität und Vielfalt der Lebensentwürfe nehmen zu.“ Das hat auch Auswirkungen auf Tod und Sterben.

Kirchen, Friedhofsverwalter und Bestatter beobachten zwei gegenläufige Trends: auf der einen Seite immer mehr pflegeleichte Grabstellen, etwa Rasengräber oder Urnenwände. Das klassische, über Generationen gepflegte Familiengrab wird Auslaufmodell. Auf der anderen Seite wächst der Wunsch nach persönlich gestalteten Grabmalen.

Der Trend zu anonymen Gräbern scheint allerdings durch das stärkere Angebot pflegeleichter Grabstellen gestoppt, sagt Aeternitas-Pressesprecher Alexander Helbach. Zugleich nimmt die Zahl der Baumbestattungen weiter zu. Rund 250 Bestattungswälder gebe es mittlerweile in Deutschland, schätzt Helbach. Auch auf immer mehr öffentlichen und kirchlichen Friedhöfen sind Baumbestattungen möglich.

Weit flexibler sind die Regelungen zum Sargzwang: Insbesondere aus Rücksicht auf Muslime, bei denen die Bestattung in einem Leichentuch stattfindet, wurden in allen Bundesländern bis auf Sachsen und Sachsen-Anhalt Ausnahmen von der Sargpflicht zugelassen.

Solche Vielfalt war lange unmöglich: Es war die Angst vor Seuchen, die etwa im Preußischen Allgemeinen Landrecht von 1794 zu der Vorschrift führte, dass Tote nur auf festgelegten Flächen außerhalb der bewohnten Orte beerdigt werden durften. Seit 1934 gilt dies zwingend auch für die Asche von Toten. Eine Ausnahme ist die Seebestattung. Während andere Länder inzwischen erlauben, die Asche Verstorbener auch daheim aufzubewahren, bleibt Deutschland streng. Lediglich Bremen hat seit 2015 Ausnahmen ermöglicht.

Insbesondere die Kirchen wehren sich gegen eine Aufhebung der Friedhofspflicht: Friedhöfe sollten als Orte des Gedenkens, der Mahnung und des gemeinschaftlichen Trauerns erhalten bleiben. Auch Städte und Gemeinden haben ein Interesse am Erhalt von Friedhöfen. Schließlich können sie ihre Kosten kaum noch decken, weil es immer weniger Erdbestattungen gibt.

Jahrzehntelangen Streit gab es um die Zulassung von Feuerbestattungen. Die Kirchen wehrten sich lange gegen das Verbrennen der Leichen, sollten die Toten doch für den Tag ihrer „fleischlichen“ Auferstehung in ein Grab gelegt werden. Leichenverbrennungen galten als besonders schändliche Bestattungsform, etwa für vermeintliche Hexen.

1960 waren gerade mal zehn Prozent der Bestattungen in der Bundesrepublik Feuerbestattungen. Die evangelische Kirche gab 1920 ihren Widerstand auf. Erst 1963 erlaubte der Vatikan auch Katholiken Einäscherungen.

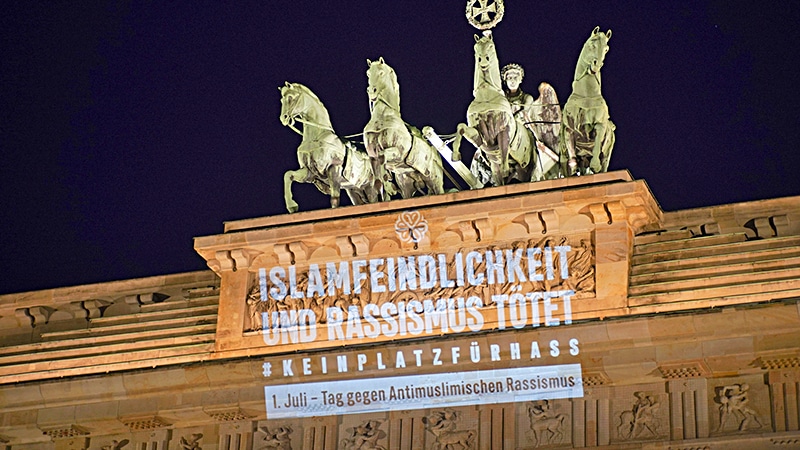

Für den Kampf gegen den Hass fordert der Islamophobiereport 2021 von der Bundesregierung, mehr für Bildung, den Kampf gegen Gewalt und die Sichtbarkeit von Minderheiten zu tun. (iz). Seit sieben […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Geschichte ist retrospektive Interpretation, die in uns, die im kollektiven Gedächtnis fortlebt. Dieses Fortleben der Interpretation vermag sich einerseits zu wandeln und progressiv zu wirken, birgt jedoch andererseits die Gefahr, […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Berlin (iz). Für die Nachkriegsgeneration ist der Krieg im Osten eine völlig neue Situation. Wer gehofft hatte, dass es sich nur um ein kurzes Zwischenspiel handelt, wurde bitter enttäuscht. Hoffnungen auf eine schnelle Lösung sind inzwischen im Bombenhagel zerstoben. Das Szenario einer eskalierenden Auseinandersetzung, geführt mit taktisch eingesetzten Atomwaffen, ist durchaus real. Ein Schock, aber schlichte Lähmung als Verhaltensmuster ist nicht gut genug.

Man nimmt mit Verwunderung zur Kenntnis, dass die Debatten um die Verwicklung der Bundesrepublik in einer der gefährlichsten Konflikte dieses Jahrhunderts mit wenig Leidenschaft geführt werden. Woran liegt das? Vermutlich an der Tendenz, diese entscheidende Krise mit einer gewaltigen und simplen Dialektik zu begegnen. Man ist nach der herrschenden Logik entweder für oder gegen Putin, für Kampf oder Aufgabe. Es gibt aber ebenso eine mögliche Position, die mit der Ukraine solidarisch ist und dennoch nicht jedem Ziel bedingungslos folgt.

Nötig wäre eine besonnene, öffentliche Auslotung des Mittelweges. Das hieße praktisch: Ja, man unterstützt den legitimen Kampf der Ukrainer, allerdings nur bis zu einem Punkt, der vor dem ultimativen Risiko des atomaren Wahnsinns liegt. Jetzt wäre es an der Zeit, diese Linie zu debattieren; zum Beispiel in der Form, unsere Waffenlieferungen dann in Frage zu stellen, wenn es der ukrainischen Führung tatsächlich um die Rückeroberung aller verlorenen Regionen einschließlich der Krim geht.

Selbst wenn diese selbstmörderische Strategie nach jahrelangen Krieg am Ende doch aufginge, wäre völlig unklar, wie diese Gebiete künftig befriedet werden. Wie sollen die russischen Bevölkerungsteile nach diesem Konflikt erfolgreich integriert werden? Wie wird eine ukrainische Innenpolitik am Ende der langen Phase des Ausnahmezustandes aussehen, welche Kräfte sich durchsetzen? Fragen, auf die unsere Diplomatie keine Antwort hat. Davon abgesehen wäre eine vollständige Niederlage aus Sicht des russischen Regimes nahezu undenkbar; mit der paradoxen Folge, dass eine atomare Reaktion auf diesen militärischen Erfolg der Ukraine nicht unwahrscheinlich wäre.

Eine endgültige Lösung braucht in jedem Fall Geduld, sie kann nicht militärisch erzwungen werden. Die Zurückhaltung des Bundeskanzlers gegenüber der Lieferung von Offensivwaffen ist daher vernünftig.

Die Hoffnung auf ein Frieden in der Ukraine ergibt sich einerseits aus einer diplomatischen Lösung, die echte Verhandlungen über den Status der umkämpften Region ergeben. Andererseits darf man darauf setzen, dass das aktuelle Russland auf Dauer an seinen eigenen Widersprüchen scheitert. Dazu gehört, dass die imperiale Rolle Moskaus ein Auslaufmodell ist: eine Phantasie, die auf Kosten des Wohlstands und der Gesundheit der Zivilbevölkerung durchgefochten wird.

Aus unserer Sicht ist die Lage prekär, denn diese Krise und ihre Nebenfolgen hat das Potential, eine Renaissance des europäischen Nationalismus einzuleiten. Nicht nur deswegen ist kein schlafwandlerisches Zuschauen, sondern mehr Leidenschaft in der Argumentation und Streitkultur das Gebot der Stunde. Man kann unterschiedliche Meinungen zu diesem Konflikt haben, aber äußern (können) sollte man sie auf jedem Fall.

Berlin (KNA). Deutschland liefert weiter Waffen an die am Krieg im Jemen beteiligten Länder. Allein für Kuwait erteilte die Bundesregierung zwischen dem 8. Dezember 2021 und dem 13. September 14 Einzelausfuhrgenehmigungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen hervor. Das Papier liegt der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) vor.

Für Ägypten gab es demnach drei Genehmigungen über rund 377.000 Euro. Auch Bahrain, die Vereinigten Arabischen Emirate und der Sudan stehen auf der Liste der Empfänger. Diese Länder beteiligen sich an der von Saudi-Arabien angeführten Koalition am Krieg im Jemen. Für Saudi-Arabien selbst wurden keine Ausfuhren von Rüstungsgütern bewilligt.

Unlängst erst hatte ein Sprecher der Bundeswirtschaftsministeriums auf KNA-Anfrage bekräftigt, dass auch künftig Anträge für Exporte nach Saudi-Arabien abgelehnt würden. Allerdings gebe es einen Sonderfall. „Besondere Verpflichtungen Deutschlands gegenüber Nato-Bündnispartnern werden erfüllt. In diesem engen Rahmen sind Ausfuhrgenehmigungen als Ausnahme möglich“, so der Sprecher.

Wie aus der nun erfolgten Antwort an die Abgeordnete Dagdelen hervorgeht, gehören auch weitere Staaten im Nahen Osten und auf der Arabischen Halbinsel zu den Empfängern deutscher Waffenlieferungen. Neben Jordanien und Oman ist dies vor allem Katar, Gastgeber der diesjährigen Fußball-WM. Hier erteilte die Bundesregierung 46 Einzelausfuhrgenehmigungen für 20,7 Millionen Euro.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht an diesem Wochenende die drei Golfstaaten Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate und Katar. Dagdelen kritisierte, der Kanzler setze auf „Energiedeals mit blutigen Diktaturen am Golf“ und drohe den Weg für neue Waffenlieferungen freizumachen.

Was darf man lesen? Für den Deutschen Bibliotheksverband ist die Antwort klar: Alles, was man will. Nur dem Grundgesetz dürfen die Bücher, die man sich ausleiht, nicht widersprechen. Diese Einstellung teilt nicht jeder.

Berlin (KNA). Ein Kochbuch des Verschwörungstheoretikers Attila Hildmann, ein Kinderbuch mit dem Wort „Indianer“, ein anthroposophisches Buch zum Thema „Impfen“: So unterschiedlich diese Werke sind, gemeinsam ist ihnen, dass sie sich auf gesellschaftliche Debatten beziehen lassen und sehr unterschiedliche Emotionen wecken – bei manchen geht das so weit, dass sie die Verbreitung dieser Bücher mit Argwohn sehen und dies am liebsten unterbinden würden. Aus einer öffentlichen Bibliothek ausleihen können – das soll man sie nicht.

Der Deutsche Bibliotheksverband (dbv), der rund 9.000 Büchereien vertritt, beobachtet bundesweit einen zunehmenden Druck auf Bibliotheken, bestimmte Werke aus ihrem Bestand zu entfernen. „Wir sehen diese Entwicklung mit großer Sorge“, erklärte dbv-Bundesgeschäftsführerin Barbara Schleihagen am Donnerstag in Berlin. Es gebe vornehmlich von rechten, aber auch von linken Gruppierungen entsprechende Bestrebungen. Auch Leserinnen und Leser forderten vermehrt das Entfernen bestimmter Bücher.

Meistens handle es sich dabei um politische Literatur, aber auch um religiöse oder esoterische Werke. „Häufiger wird auch das Entfernen von Kinderbüchern verlangt“, so Schleihagen weiter. „Es gibt in der Gesellschaft eine starke Sensibilisierung dafür, welche Bücher man Kindern zu lesen geben möchte und welche nicht.“

Ähnliche Erfahrungen hat auch die Bibliothekarin Janin Präßler mit interkulturellen Büchern gemacht. So habe eine Mutter vehement gegen das Vorhandensein eines aus Saudi-Arabien stammenden Buches protestiert, in dem ein kleines Mädchen sich auf das Tragen des Kopftuchs freute, erzählt die Fachbereichsleiterin der Stadtbibliothek Treptow-Köpenick von ihrer Arbeit. Auch Bücher von Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht oder die Veröffentlichungen zum Thema Einwanderung des Berliner Ex-Senators Thilo Sarrazin seien immer wieder Gegenstand von Bestandsdebatten.

Für Präßler dagegen ist das Thema Zensur ein rotes Tuch. „Bibliotheken sind demokratische Einrichtungen. Sie garantieren den freien Zugang zu Medien für alle“, betont sie mit Nachdruck. „Wer sind wir, dass wir den Menschen vorschreiben, was sie zu lesen haben? Es geht doch auch um den mündigen Bürger. Wer seine Medizin auspendeln will, kann das gerne tun“, so Präßler mit Blick auf esoterische Literatur.

Im vergangenen Jahr ging der Protest gegen bestimmte Bücher sogar bis zur Zerstörung: So wurden in der Zentralbibliothek des Berliner Bezirks Tempelhof-Schöneberg mehrfach heimlich Bücher zerrissen, die sich kritisch mit rechten Tendenzen beschäftigten oder linke Theorien vorstellten. Meistens wird Forderungen nach Entfernung jedoch durch E-Mails Nachdruck verliehen, manchmal werden auch Flyer in bestimmte Bücher gelegt. Auch das Bibliothekspersonal wird teilweise angegangen, wie Schleihagen berichtet.

Als eine Ursache für den verstärkten Druck, den Bibliotheken bundesweit wahrnehmen, sieht sie eine Tendenz zu Hass und Hetze im Internet. „Natürlich muss es Diskussionen um bestimmte Bücher geben – dies ist Zeichen einer lebendigen Demokratie“, so die Bibliothekarin. Das Fachpersonal, das die Bibliotheken betreue, müsse aber in der Auswahl seiner Bestände unabhängig bleiben. Einzig Bücher, die strafrelevante Inhalte aufweisen – etwa antisemitische oder volksverhetzende Schriften – kämen nicht in den Bestand von Bibliotheken.

„Die Grundlage von Bibliotheken ist die Meinungs- und Informationsfreiheit. Wir haben zum Beispiel Bücher von Impfgegnern genauso im Bestand wie Werke von Impfbefürwortern, damit sich jeder seine eigene Meinung bilden kann“, betont Schleihagen.

Dabei entscheide jede Bibliothek grundsätzlich für sich, wie sie ihren Bestand aufbaue. Neben finanziellen Vorgaben spielt demnach auch der Standort und die Nachfrage eine Rolle, welche Bücher angeschafft werden. „Da muss man immer wieder abwägen.“

Seit dem 1. September heißt es wieder: „Gemeinsam essen, gemeinsam helfen.“ „Speisen für Waisen“, Deutschlands größte ehrenamtliche Aktion von Muslimen und Nichtmuslimen geht in die 11. Runde. Auch in diesem Jahr wird der „Speisen für Waisen“-Foodtruck auf Tour gehen.

Köln/ Berlin (IRD). Heute startet die bundesweite Aktion „Speisen für Waisen“. Damit ruft die humanitäre Hilfsorganisation Islamic Relief Deutschland bereits zum 11. Mal zum gemeinsamen sozialen Engagement von Muslimen und Nichtmuslimen auf. Ein Höhepunkt der Aktion waren dabei stets auch die sozialen Begegnungen von Menschen unterschiedlicher Religion und Herkunft. Trotz der Kontaktbeschränkungen haben allein im letzten Jahr über 20.000 Menschen mitgemacht, kreative Lösungen für eine Teilnahme gefunden und für Waisenkinder in Not gespendet.

Die Idee ist einfach: Ob geselliges Frühstück mit Kollegen, Tee mit den Nachbarn oder üppiges Abendessen mit Freunden – Muslime laden Familie, Freunde und Bekannte gleich welcher Religion und Herkunft zu sich zum Essen ein und sammeln dabei gemeinsam Spenden.

Auch in diesem Jahr geht der „Speisen für Waisen“-Foodtruck auf Tour. In mehreren deutschen Städten wird das „Speisen für Waisen“-Mobil als Ort der Begegnung im Einsatz sein und über die Waisenarbeit von Islamic Relief Deutschland aufklären. Denn gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, sich um die Schwächsten zu kümmern, wie Nuri Köseli erklärt, der die Aktion bei Islamic Relief Deutschland verantwortet:

„Die Covid-19-Pandemie hat die Welt weiterhin fest im Griff. Gerade Waisenkinder sind davon betroffen, ihnen fehlt es oft am Nötigsten: sauberes Wasser, Essen, Medikamente. Mit unserem Waisenprogramm erreichen wir fast 12.000 Kinder in 26 Ländern weltweit. Hilfe ist gerade jetzt dringend notwendig. Daher möchten wir die Aktion auch in diesem Jahr so gut es geht umsetzen, bitten aber eindringlich darum, bei Spendenessen alle Covid-19-Auflagen einzuhalten, um sich selbst und andere zu schützen.“

Die Hilfsorganisation ist zuversichtlich, dass auch in diesem Jahr wieder viele Menschen „Speisen für Waisen“ unterstützen werden und sich unter den gegebenen Umständen mit neuen und kreativen Teilnahmen sowie Spendenaktionen einbringen– zum Beispiel ein Grillfest im Freien oder ein Frühstück im kleinen Kreis.

Die Aktion läuft insgesamt sechs Wochen und endet am 8. Oktober, dem Geburtstag des Propheten Muhammad, der als Vorbild dient, da er selbst eine Waise war und zugleich zeitlebens für Waisenkinder sorgte. Seit Beginn der Aktion im Jahr 2013 haben in ganz Deutschland über 200.000 Menschen an einem Essen teilgenommen.

Wer in diesem Jahr bei „Speisen für Waisen“ mitmachen möchte, kann sich unter 0221 200 499 2213 anmelden und kostenloses Aktionsmaterial bestellen. Gleiches geht auch online unter www.speisen-fuer-waisen.de

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| __stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| __stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |

| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |

| _ga_1SGM7QRQ34 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |

| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |

| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| m | 2 years | No description available. |