Die Imamausbildung der DITIB hat die vierte Phase für die ersten AbsolventInnen abgeschlossen. (DITIB). Die insgesamt 32 Teilnehmer (22 w./10 m.) der Ausbildung zum islamischen Religionsbeauftragten haben im Juni die […]

unabhängig seit 1995

Die Imamausbildung der DITIB hat die vierte Phase für die ersten AbsolventInnen abgeschlossen. (DITIB). Die insgesamt 32 Teilnehmer (22 w./10 m.) der Ausbildung zum islamischen Religionsbeauftragten haben im Juni die […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Köln. Landesjugendverbände des Moscheeverbands DITIB haben in ihrer Vollversammlung in Köln den neuen Vorstand des BDMJ (DITIB Bundesjugendvorstand) gewählt.

Die DITIB-Jugendorganisation ist der mitgliederstärkste muslimische Jugendverband in Deutschland. Sie engagiert sich seit neun Jahren in der Jugendarbeit. Und ist das Sprachrohr von jungen MuslimInnen aus knapp 900 Moscheegemeinden und 100 weiteren Vereinen der gesamten Republik.

Foto: DITIB Zentralmoschee Köln

Die Vision des Verbands lautet: „Alltag von Muslimischen Jugendlichen ändern.“ Er tritt nach eigenen Angaben für die Mitbestimmung und Mitverantwortung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, insbesondere bei Bildung und Erziehung ein. Er unterstützt und fördert junge Menschen, sodass sie ihren Platz in der pluralistischen Gesellschaft einnehmen können.

Der scheidende Vorsitzende, Mustafa Salih Durdubaş, bedankte sich bei den Jugendvertretern für Ihren Einsatz und blickte hoffnungsvoll in die Zukunft: „In den letzten zwei Jahren haben wir versucht uns sichtbar zu machen. Unsere Basis zu erreichen. Dies läuft aktuell.“

Foto: Vereint im Islam 2013

Es gäbe viele Herausforderungen in der Jugendarbeit. Aber er sei sich sicher, dass die DITIB-Jugend „sehr gut aufgestellt“ seien und zukünftig „viele wichtige Meilensteine“ erreichen werden.

„Ich bin allen Vorstandsmitgliedern aus den Gemeinden und den Landesjugendverbänden dankbar. Die DITIB Jugend hat noch viel vor sich, aber ich freue mich die Entwicklung der DITIB Jugend zu verfolgen. Dabei wünsche ich dem neuen Vorsitzenden Taha Taşkıran und seinem Team viel Erfolg und Allah’s Segen.“

Köln (KNA/iz). Der vor fast einem halben Jahr eingeführte öffentliche Muezzinruf in Köln hat sich ohne Probleme etabliert. „Im Moment liegen der Stadt Köln keine Beschwerden seitens Anwohnenden oder Bürger*innen vor“, sagte ein Sprecher der Stadt auf Anfrage der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA).

Die DITIB-Zentralmoschee im Stadtteil Ehrenfeld erfülle alle Auflagen zum Lärmschutz. Auch im Ramadan gälten die vereinbarten Bedingungen zum Muezzinruf. Eine Anfrage zur Ausweitung des Rufes über das Freitagsgebet liege der Stadt nicht vor.

Foto: Raimond Spekking | Lizenz: CC BY-SA 4.0 (via Wikimedia Commons)

Im vergangenen Jahr hatte Köln ein auf zwei Jahre angelegtes Pilotprojekt gestartet, wonach der Muezzinruf in islamischen Gemeinden unter Auflagen ertönen darf. Die Stadt begründete den Schritt mit der Religionsfreiheit. An der Zentralmoschee erklang der Ruf erstmals am 14. Oktober über zwei Lautsprecher im Innenhof.

Die maximal fünfminütige Gebetsaufforderung ist seitdem immer freitags von 12.00 bis 15.00 Uhr zu hören – je nach Jahreszeit und Sonnenstand. Außerhalb des Moscheegeländes darf der Ruf 60 Dezibel und damit Gesprächslautstärke nicht überschreiten. Für mögliche Beschwerden muss eine Ansprechperson benannt sein.

Bislang hätten keine weiteren Gemeinden die Erlaubnis für den Ruf beantragt, sagte ein Stadtsprecher dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag). Im vergangenen Jahr hatten rund zehn weitere Moscheen Interesse an dem Projekt bekundet. Deutschlandweit gibt es der DITIB zufolge etwa 250 Moscheen, an denen der Muezzin offiziell ruft. Die Kölner Zentralmoschee habe aber einen höheren Symbolwert.

Foto: Creative Images, Shutterstock

Nach der Vorstellung des Projekts war eine bundesweite Debatte entflammt. Kritiker warnten vor einer unzulässigen Bevorzugung einer Minderheit. Zudem könnten konservative oder frauenfeindliche Strömungen in den Gemeinden gestärkt werden. Auch sei die DITIB der verlängerte Arm des türkischen Staats.

Die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) wertete das Projekt als Zeichen gegenseitiger Akzeptanz: „Wenn wir in unserer Stadt neben dem Kirchengeläut auch den Ruf des Muezzins hören, zeigt das, dass in Köln Vielfalt geschätzt und gelebt wird.“

Seit der Ankündigung von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker, muslimischen Gemeinden den öffentlichen Gebetsruf (arab. adhan) zu erlauben, kannte die Debatte kein Halten mehr: In unzähligen Gastbeiträgen und Interviews haben echte und vermeintliche „Experten“ in den vergangenen Tagen kundgegeben, warum ihrer Meinung nach der Adhan erlaubt oder verboten werden sollte.

Die einen argumentieren mit persönlichen Erfahrungen, die zweiten machen den Muezzinruf abhängig von der Erfüllung integrationspolitischer Forderungen, die dritten reihen einfach plumpe Klischees aneinander. Das mag alles sehr interessant sein, für die Frage aber, ob Muslime zum Gebet rufen dürfen, ist es letztlich unerheblich. Denn die Antwort darauf ist eindeutig: Natürlich dürfen sie.

Der Grund hierfür steht in Art. 4 des Grundgesetzes. In Absatz 1 heißt es: „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich“. Absatz 2 fügt hinzu: „Die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet.“ Dass diese grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit auch öffentliche Gebetsrufe abdeckt, haben Gerichte immer wieder bestätigt.

Foto: Deutscher Bundestag, Thomas Köhler, photothek.net

Maßgeblich ist hierfür ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1968, wonach die Religionsfreiheit „extensiv“ zu interpretieren sei: „Zur Religionsausübung gehören danach nicht nur kultische Handlungen und Ausübung sowie Beachtung religiöser Gebräuche wie Gottesdienst, Sammlung kirchlicher Kollekten, Gebete, Empfang der Sakramente, Prozession, Zeigen von Kirchenfahnen, Glockengeläute, sondern auch religiöse Erziehung, freireligiöse und atheistische Feiern sowie andere Äußerungen des religiösen und weltanschaulichen Lebens.“

Auch die Bundesregierung kennt das Recht auf Muezzinruf. In einer Antwort auf eine Große Anfrage der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zum Thema „Islam in Deutschland“ aus dem Jahr 2000 schreibt sie: „Der islamische Gebetsruf als Betätigung einer Glaubensüberzeugung im Sinne der Bekenntnisfreiheit und der freien Religionsausübung wird durch Artikel 4 Abs. 1 und 2 GG geschützt.“

Gegner von Muezzinruf und/oder Glockenläuten argumentieren häufig, dass Religionsfreiheit der Gläubigen dann ein Ende finden müsse, wenn die Religionsfreiheit von Dritten, also zum Beispiel von Anwohnern, gefährdet sei. Doch das ist sie nicht.

Entgegen dem landläufigen Verständnis begründet die „negative Religionsfreiheit“ kein Recht darauf, von religiösen Bekundungen unbehelligt zu bleiben. Sie bedeutet lediglich, dass niemand zu religiösen Bekenntnissen oder Praktiken gezwungen werden darf.

Rund 3.000 Menschen sind am Freitag zum ersten öffentlichen Muezzinruf an der DİTİB-Zentralmoschee in Köln gekommen. Die Stimmung war andächtig und freudig. Doch es gab auch Kritik.

Köln (KNA). Dicht gedrängt steht eine Traube von Menschen um Muezzin Mustafa Kader. Es ist 13.25 Uhr, als der Imam auf dem Innenhof der DİTİB-Zentralmoschee in Köln seinen Gebetsruf anstimmt, der auch über zwei Lautsprecher auf der Freifläche ertönt. Kader wird genau 2 Minuten und 36 Sekunden rufen – und damit die von der Stadt vorgeschriebene Höchstdauer von 5 Minuten deutlich unterschreiten. Zahlreiche Smartphones filmen den Religionsbeauftragten, einige Anwesende haben Tränen in den Augen.

Schätzungsweise 3.000 Menschen sind zu der Premiere am Freitag gekommen – dem ersten öffentlichen Muezzinruf in Köln. Dass die Gebetsaufforderung nun auch außerhalb der Moschee ertönen darf, empfänden sie als Ehre, sagen zwei junge Frauen der Katholischen Nachrichten-Agentur. „Ich finde das fair, weil in vielen muslimischen Ländern ja auch die Kirchenglocken klingen“, ergänzt ein junger Mann.

„Heute sehe ich das Lächeln auf den Gesichtern der Gemeindemitglieder“, so der Direktor des Moscheeforums Murat Şahinarslan. Die Mühe, sich bei einem Pilotprojekt der Stadt Köln zu bewerben, habe sich gelohnt. „Man ist euphorisch und sehr, sehr glücklich darüber.“

Vor rund einem Jahr hatte die Stadt das Projekt gestartet, wonach der Muezzinruf unter Auflagen einmal pro Woche für maximal fünf Minuten ertönen darf. Interessierte Gemeinden müssen vorab ein Schallgutachten vorlegen, die Nachbarschaft informieren und eine Person für Beschwerden ernennen. Bislang hat nur die Zentralmoschee die nötigen Schritte ergriffen; etwa zehn weitere Gemeinden haben Interesse bekundet.

Die Stadt begründete ihr Projekt vor allem mit der Religionsfreiheit. Dennoch hagelte es Kritik. Dass ausgerechnet an einer Einrichtung der DİTİB der erste öffentliche Muezzinruf ertönen durfte, sorgte weit über Stadtgrenzen hinaus für Unmut. Der deutsch-türkische Moscheeverband verfolge die Agenda des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, warnte zum Beispiel Islamexperte Ahmad Mansour im Deutschlandfunk. Solche Argumente weist DİTİB-Vertreter Zekeriya Altuğ zurück. Der Verband leide unter einem „falschen Image“, sagte er bei einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend. Seiner Schätzung nach gibt es deutschlandweit bereits etwa 250 Moscheen, an denen der Muezzin offiziell ruft. Köln sei also kein Pionier, die Zentralmoschee habe jedoch einen hohen Symbolwert.

Proteste, wie sie die Zentralmoschee zum Besuch des türkischen Präsidenten erlebt hatte, bleiben während des Muezzinrufs aus. In der Nähe des Gebetshauses erinnert lediglich ein gutes Dutzend Demonstranten an die religiös begründete Unterdrückung von Frauen im Iran. Ihre Rufe – und der Verkehrslärm der viel befahrenen Venloer Straße – übertönen den Muezzin fast vollständig. Außerhalb des Moscheegeländes darf sein Ruf den Auflagen der Stadt gemäß 60 Dezibel nicht überschreiten. Das ist etwa so laut wie ein Gespräch.

Anwohnerinnen und Anwohner finden sich kaum unter den Schaulustigen. Auch zu der Infoveranstaltung am Donnerstagabend waren nur wenige Menschen aus der Nachbarschaft gekommen. Eine Frau beschwerte sich, Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) habe das Modellprojekt „aus der Hinterhand“ umgesetzt. „Warum ist man da nicht im Vorfeld im Dialog gewesen?“, fragte sie. An der DİTİB oder dem Ruf an sich gab es zumindest an diesem Abend jedoch keine Kritik.

An der Zentralmoschee darf der Ruf des Muezzin nun zunächst für zwei Jahre über die Lautsprecher erklingen. Die beiden 55 Meter hohen Minarette sind ohnehin nicht begehbar. Nach Auslaufen des Vertrags wollen Kommune und DİTİB die Lage bewerten. „Eine Vorreiterrolle zu spielen und zu sehen, dass der Dialog mit der Stadt klappt, ist eigentlich nur toll“, meint Murat Şahinarslan. „Der Muezzinruf gibt den Menschen das Gefühl, dass sie in Köln und in Deutschland angekommen sind.“

Köln (iz). Wie die DITIB-Pressestelle am 30.8. meldete, tritt der Bundesvorsitzende des Moscheeverbands, Kazım Türkmen, nach vierjähriger Amtszeit wieder ab. Er werde solange in seinem Amt verbleiben, bis die Generalversammlung der Vereinigung einen Vorstand gewählt hat. In seiner Abwesenheit soll er durch seinen Stellvertreter Atasoy vertreten werden.

Türkmen wurde am 13.08.2018 vom türkischen Amt für religiöse Angelegenheiten (Diyanet) mit seinem Amt betreut. Nun wolle er sich wie andere auch neuen Tätigkeiten in der Türkei widmen.

Das aus der Vergangenheit der türkischen Migration nach Deutschland stammende System der Entsendung und befristeten Tätigkeit türkischer Religionsvertreter ist seit einigen Jahren von Muslimen in Deutschland in Frage gestellt worden. Es müsse diskutiert werden, so nachdenkliche Stimmen, ob diese Praxis einer Diaspora noch funktioniere angesichts der Beheimatung von MuslimInnen und Islam in Deutschland. (ak)

(iz). Zweifellos wird die Pandemie als ein Ereignis in die Geschichte eingehen, das die Digitalisierung der Gesellschaft vorangetrieben hat. Das soziale Leben findet heute in den Sphären des Netzes statt. […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

(iz). Nach den Ereignissen in der Silvesternacht am Kölner Hauptbahnhof und den sich anschließenden öffentlichen Diskussionen müssen wir festhalten, dass unser Land, unsere Gesellschaft, ein gravierendes und in seiner unheilvollen […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

(iz) Dass es so etwas wie Muslimfeindlichkeit gibt, ist mittlerweile in der Gesellschaft angekommen. Ein innermuslimisches Gespräch darüber steht noch aus. Dazu sprachen wir am Rande der Osnabrücker Fachkonferenz zum antimuslimischen Rassismus mit Dr. Zekeriya Altug. Der Physiker leitet die Außenbeziehungen bei DITIB und ist Sprecher des KRM.

Islamische Zeitung: Lieber Herr Dr. Zekeriya Altug, Sie waren am 14.1. Teilnehmer einer Podiumsdiskussion in der Universität Osnabrück zum Thema „antimuslimischer Rassismus“. Wie erleben Sie und der Moscheeverband, bei dem Sie engagiert sind, dieses Phänomen?

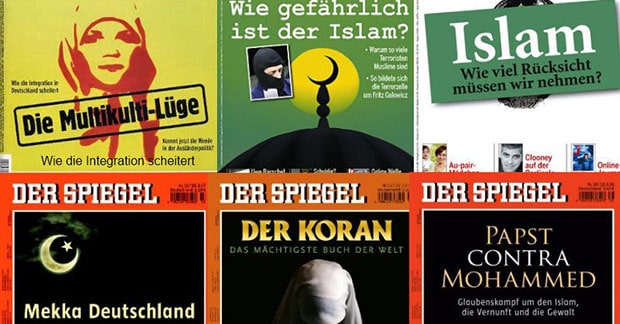

Dr. Zekeriya Altug: Das ist kein neues Phänomen. Die neue Dimension, die wir in diesen Tagen erleben, liegt darin, dass es sich gewandelt und in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Es wird nicht mehr als Rassismus wahrgenommen. Vielmehr denken viele Menschen, dass Sie mit ihren Forderungen nach Sonderregelungen und Beschränkungen für Muslime sogar diesen etwas Gutes tun würden. Man möchte quasi die Muslime vor sich selbst beschützen. Damit erkennt man den Muslimen die Fähigkeit auf den eigenen freien Willen ab. Am deutlichsten wird dieser „humanistische“ Rassismus selbsternannter Islamkritiker in ihrer Aussage, dass man Muslime nicht den muslimischen Verbänden überlassen dürfe.

Sprich, der Staat beziehungsweise die nichtmuslimische Mehrheitsgesellschaft muss die Muslime vor sich selbst schützen. Diese Forderung vieler Islamkritiker, aber auch mancher vermeintlich liberaler Politiker verkennt, dass es im Islam keine Zwangsmitgliedschaft in den Religionsgemeinschaften gibt. Die Brisanz der letzten Monate und Jahre liegt jedoch darin, dass diese Islamfeindlichkeit mittlerweile als Patriotismus und Verteidigung westlicher Zivilisation wahrgenommen wird. Immer mehr Menschen, die man zuvor nicht dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet hätte, teilen solche fremdenfeindlichen Ansichten und schrecken mittlerweile sogar nicht vor Gewalt gegen Muslime zurück. Dies untermauern auch die Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden und das nicht nur seit den steigenden Flüchtlingszahlen oder der Silvesternacht von Köln.

Ich sehe das mehr als eine Reaktion auf den laufenden Integrationsprozess des Islams in der Gesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft reagiert zum Teil allergisch auf dieses Zusammenwachsen. Dabei bieten die Flüchtlingsfrage und auch die Ereignisse der Silvesternacht der bestehenden Islamophobie beziehungsweise der Islamfeindlichkeit lediglich eine nachgelieferte Legitimation.

Islamische Zeitung: Haben Sie, als Repräsentant einer der großen muslimischen Organisationen, eigentlich das Gefühl, dass Ihre Gesprächspartner aus Staat, Politik und Medien das Thema ausreichend ernst nehmen?

Dr. Zekeriya Altug: Das ist sehr unterschiedlich. Viele Politiker, aber auch Vertreter staatlicher oder kommunaler Institutionen, zeigen nicht nur Sensibilität für das Problem. Es gibt Ansätze und Bemühungen, die pluralistische Ausrichtung unserer Gesellschaft und den Beitrag der Muslime hierfür zu würdigen und zu stärken. Dazu gehört natürlich auch, dass Muslime neben der Wahrnehmung ihrer Rechte sich auch ihrer Verantwortung für diese Gesellschaft stellen. Zuletzt hat man dies bei der Unterstützung unserer neu ankommenden Mitmenschen sehr deutlich erlebt. Unsere Gesellschaft hat als ein Ganzes agiert und Menschen in Not geholfen, ohne darauf zu achten, welcher Religion oder Ethnie sowohl die Helfenden als auch die Hilfesuchenden angehören.

Dennoch erleben wir immer wieder, dass auch viele Politiker die Ängste und auch die große Abneigung gegenüber Muslimen und dem Islam in der Gesellschaft zur Selbstprofilierung nutzen. Leider werden nicht diejenigen, die gute und solide Arbeit für und mit den Menschen machen, sondern eher die Lautstarken stärker wahrgenommen. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass wenn die öffentliche Wahrnehmung kippt, sich auch die Politik der Mitte opportunistisch den Weg des geringeren Widerstandes zur Wählerstimme sucht. Dies sehen wir sehr deutlich darin, dass wenn von Seiten der Muslime oder besser gesagt auch vermeintlicher Muslime Straftaten oder nichtakzeptable Handlungen wie bei der Scharia-Polizei vorkommen, eine bundesweite Empörung durch alle Parteigrenzen hinweg deutlich und zu Recht artikuliert wird.

Jedoch nehmen viele Politiker kaum Notiz, wenn wöchentlich Moscheen angegriffen werden und sogar Flüchtlingsheime brennen. Daher können wir nicht einmal hoffen, dass der breite Rassismus beziehungsweise die Islamfeindlichkeit, die sich bereits in der Schule, der Nachbarschaft und im Berufsleben zeigt, als solche wahrgenommen wird. Bei Muslimen wird sogar das Fehlverhalten nicht beim Täter, sondern bei den Opfern der Ressentiments gesucht, da diese ja bekanntermaßen Integrationsverweigerer seien.

Ganz problematisch wird es jedoch, wenn vermeintlich linke Politiker, die für Multikulti und offene Gesellschaftsform stehen, gerade bei Muslimen radikale Forderungen nach staatlichem Einfluss stellen, wie zuletzt ein Teil der Grünen Spitze mit Herrn Özdemir und Herrn Beck. Tragisch ist es, dass man auch hier die globalen politischen Konflikte, die man deutlich als Privatfehde zwischen Herrn Erdogan und Herrn Özdemir erkennen kann, die von einer persönlichen Enttäuschung von Seiten des Herrn Özdemir zu resultieren scheint, auf dem Rücken der deutschen Muslime austrägt, indem man ihnen die laut Verfassung garantierten Grundrechte absprechen möchte. Interessant ist, dass auch diese vermeintlich grünen Politiker mit sehr starken Behauptungen um sich werfen, von denen sie wissen, dass sie jeder Grundlage entbehren. Man hofft wohl, dass die Wählerschaft noch grüner hinter den Ohren ist und diesen Unterstellungen Glauben schenken wird, wenn man sie denn nur laut genug artikuliert. Dieses Verhalten, welches wir bislang nur vom äußersten rechten Rand der Gesellschaft und Politik kennen, scheint, wenn es um Muslime geht, zunehmend auch im linken Spektrum und sowieso in der politischen Mitte salonfähig zu sein.

Islamische Zeitung: Reflektiert die, zumeist soziologische und auf die Träger des Ressentiments ausgerichtete, Analyse die Lebenserfahrung von Muslimen und deren Umgang mit dem Phänomen?

Dr. Zekeriya Altug: Auf akademischer Ebene haben wir mittlerweile viele und auch differenzierte Untersuchungen des Phänomens, die nicht mehr nur das Problem bei den Muslimen verorten. Ich denke, dass sich in den letzten Jahren in diesem Bereich vieles bewegt hat, auch wenn wir noch einen langen Weg vor uns haben. Allerdings finden diese Erkenntnisse ihren Weg nur schleppend in die Arbeit vor Ort und in die Mitte der Gesellschaft. Das Problem verstärkend kommt hinzu, dass für öffentliche Meinungen und Wahrnehmungen wissenschaftliche Analysen und Fakten weniger effektiv sind, als das Bauchgefühl und die mediale Sprache. In der breiten Öffentlichkeit wird noch immer davon ausgegangen, dass Muslime aufgeklärt und somit vor ihrer eigenen Religion, zumindest vor Teilen davon, geschützt und ja auch vor ihrer eigenen Kultur gerettet, befreit werden müssten. Man möchte die Muslime zivilisieren.

Daher ist ein völlig neuer Diskurs nötig. Wir müssen den Umgang mit den Muslimen in der Öffentlichkeit diskutieren. Der Islam und somit die Muslime werden nicht nur als etwas Fremdes gesehen. Vielmehr wird der Islam als die Antithese westlicher Errungenschaften und der Moderne, natürlich auch der Postmoderne, wahrgenommen. Um hier einen neuen Ansatz zu schaffen, müssen wir sicherlich auch darüber diskutieren, welche Werte der Islam vertritt, aber auch, welche Werte unsere deutsche Gesellschaft als ihre eigenen ansieht. Gehört Pluralismus und Religionsfreiheit ohne Wenn und Aber dazu?

Dass der Islam dazugehört, ist mittlerweile schon artikulierbar. Aber ist der Islam auch gleichberechtigt? Das heißt, gehören wir als Muslime nur dazu, oder gehören wir als Muslime wie Nichtmuslime zusammen und bilden diese Gesellschaft in all ihrer Vielschichtigkeit und Vielfältigkeit? Diesen Fragen muss sich auch die Mehrheitsgesellschaft stellen. Wir müssen hier die Deutungshoheit den radikalen Kräften von rechts und auch den Islamkritikern entreißen. Dies darf jedoch nicht schablonenhaft geschehen. Es reicht nicht, dass man behauptet, weltoffen und freiheitlich zu sein und man alle Menschen als gleich ansehe. Dies muss sich auch in den Handlungen widerspiegeln.

Islamische Zeitung: Welche individuellen Auswirkungen haben Ihrer Meinung nach solche Vorurteile bei betroffenen Muslimen? Gelegentlich drängt sich der Eindruck auf, dass ein Teil der muslimischen Community sich ebenfalls in eine „Wagenburg“ zurückgezogen hat…

Dr. Zekeriya Altug: Die Auswirkungen werden immer fataler. Während die erste und zum Teil auch die zweite Generation von Migranten, die ja die große Mehrheit der Muslime darstellen, sich selbst als Gäste, und somit als Fremde gesehen haben und dadurch die Ablehnung der Gesellschaft zum Teil besser verkraften konnten, weil sie ja irgendwann zurück in die Heimat zurückkehren würden, sieht es für die hier geborenen Muslime ganz anders aus. Wenn man keine andere Heimat kennt, hier geboren wurde und von klein auf die Sprache und Kultur erlernt hat und sich selber als Deutscher fühlt, aber nicht als solcher akzeptiert wird, hat das für die Entwicklung des Individuums gravierendere Folgen. Denn diese Menschen haben nichts, wohin sie – wenn auch nur in ihrer Zukunftsplanung oder Hoffnung – gehen können.

Auch wenn viele junge Menschen, Kinder und Enkelkinder von ehemaligen Migranten, sich selbst neben ihrer deutschen Identität auch als türkisch oder arabisch bezeichnen, so wissen sie, dass sie nicht nur das jeweilige, vermeintliche Heimatland nicht nur nicht wirklich kennen, sondern sie wissen auch, dass sie auch kulturell dem Herkunftsland ihrer Eltern fremd geworden sind. Wenn nun diese Menschen im einzigen wirklichen Heimatland ebenfalls als Fremde angesehen werden, so ist dies sehr schwer zu verarbeiten. Für Konvertiten gilt das Gleiche. Obwohl seit Generationen Teil der Gesellschaft, wird man wegen seiner Glaubensentscheidung plötzlich zum „Ausländer“.

Islamische Zeitung: SoziologInnen glauben ja, dass es sich hier um ein Vorurteil ohne das Objekt des Vorurteils handle. Ist es wirklich so einfach, dass Muslime gar nichts mit der Entstehung von gegen sie gerichteten Vorurteilen zu tun haben?

Dr. Zekeriya Altug: Ja und Nein zugleich. Man kann in der Tat sagen, dass es für dieses Vorurteil sowie für die Ablehnung des Islam und der Muslime keiner Handlung der Muslime bedarf. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist in allen Gesellschaften unterschiedlich stark verankert. Das zeigt auch die Tatsache, dass in den Regionen, wo wenig oder keine Muslime leben, die Islamophobie und Islamfeindlichkeit am größten ist.

Dennoch kann man auch nicht übersehen, dass auch viele Geschehnisse in islamischen Ländern, die zwar zum Teil auch von säkularen Gruppen ausgelöst sein können, dazu beitragen, dass die Situation nicht entspannt, sogar eskaliert, wie wir es zurzeit erleben. Sicherlich müssen sich auch die Muslime in Europa an die eigene Nase fassen und überlegen, was sie dagegen tun können und ob sie etwas dagegen getan haben.

Islamische Zeitung: Bedeutet das im Umkehrschluss nicht auch eine fatalistische Einstellung?

Dr. Zekeriya Altug: Das denke ich nicht. Fatalistisch wäre es ja, wenn man jegliche Verantwortung von sich wegschiebt. Zu analysieren, dass die Haltung der Muslime nicht die Ursache darstelle, ist erst einmal legitim. Wichtig ist jedoch, dass man die eigene Verantwortung und auch die eigenen Möglichkeiten zur Lösung und Entspannung der Lage sieht und auch demnach handelt. Sicherlich kann ich hierbei nicht für jeden einzelnen Muslim sprechen. Aber zumindest wir als DITIB sowie viele andere Vertreter von Muslimen haben den Handlungsbedarf erkannt und tun sehr viel in diesen Bereichen, vom Dialog über soziale Dienste bis hin zur Bemühung der gleichberechtigten Teilhabe in vielen Bereichen. Der Hinweis, dass man für eine Lösung und Entspannung auch den Beitrag der nichtmuslimischen Gesellschaft, den es bereits von vielen Gruppen wie den Kirchen gibt, braucht, darf nicht als Fatalismus verschrien werden. Vielmehr ist es die Bestrebung, echte Lösungen zu finden.

Islamische Zeitung: Es gibt seit einigen Jahren einen enormen Anstieg in der Beschäftigung mit dem Phänomen „antimuslimischer Rassismus“ auf muslimischer Seite. Praktisch geschieht aber recht wenig. Woran liegt das?

Dr. Zekeriya Altug: Muslime wachsen bereits mit vielen Ressentiments und sogar Repressalien auf, sodass sie irgendwann abgestumpft sind und sogar der offensichtliche Rassismus, dem sie begegnen, sie eher resignieren lässt. Viele Ressentiments und unterschwelligen Rassismus erkennen sie oft erst gar nicht.

Die Diskussionen um und über den Islam nach den Anschlägen von 2001 haben jedoch dazu geführt, dass die Muslime hierbei sensibler geworden sind. Daher hat man großen Nachholbedarf sowohl in der Analyse des Phänomens als auch in Gegenstrategien. Gleichwohl kann man sagen, dass die Muslime viele Mechanismen, die für Gegenstrategien nötig wären, erst noch aufbauen und sich sogar erst die Expertise aneignen müssen. Denn über Jahrzehnte war man nur für religiöse Dienste zuständig. Später kamen soziale Angebote dazu. Jetzt ist man in der Situation und der Pflicht, die Gesellschaft mitgestalten zu können.

Islamische Zeitung: Wieso kriegen es Deutschlands Muslime, insbesondere ihre Interessenvertreter, nicht hin, analog zu den USA eine Lobbygruppe wie CAIR auf die Beine zu stellen? Diese, mit geringen Mitteln begonnen, ist mittlerweile landesweit vertreten und arbeitet hochprofessionell. Ein Vorbild für Sie?

Dr. Zekeriya Altug: Das kann mehrere Gründe haben. Zum einen hat Lobbyarbeit in den USA einen anderen Stellenwert und eine andere Historie. Zum anderen ist es sicherlich auch eine Frage der Prioritäten. Wie bereits erwähnt, sehen viele muslimische Organisationen ihre Aufgaben in der Basisarbeit. Die Lobbyarbeit wird erst langsam als eine Notwendigkeit erkannt und sicherlich auch nicht bei allen in gleicher Gewichtung. Wir als DITIB versuchen momentan, hierfür Strukturen zu stärken und neue Möglichkeiten aufzubauen. Es ist ein Prozess, der von vielen weiteren Aktivitäten begleitet wird und nur im Gleichschritt erfolgreich funktionieren kann. Wir brauchen sicherlich eine gute Lobby, aber nicht nur. Ebenso brauchen wir eine funktionierende Wohlfahrtspflege, Religionsunterricht an Schulen, Islamische Theologie an Universitäten, Seelsorge, Bestattungswesen, Solidarität mit Bedürftigen, einen echten innerislamischen Diskurs und vieles mehr, was die DITIB neben der Religionsausübung leisten muss. Nur durch ganzheitliche Strategien können wir tatsächlich auch eine starke Überzeugungskraft und Teilhabe in Politik und Gesellschaft erreichen.

Islamische Zeitung: Ablehnung und Feindschaft hat bereits der Prophet Muhammad erfahren. Brauchen wir auch eine spirituell-religiöse Behandlung des Themas, um es richtig einordnen zu können?

Dr. Zekeriya Altug: Die Spiritualität und die Religiosität begleiten uns ja ständig. Ansonsten hätten wir auf muslimischer Seite eine viel stärkere Aussichtslosigkeit und Resignation. Der Glaube ist die stärkste Quelle unserer Zuversicht auf eine bessere Zukunft. Wir sehen ja gerade im Verhalten manch junger Muslime, die die Religion erst neu entdecken und die Tradition und Spiritualität nicht kennen, dass ohne diese eine schnelle Desillusionierung und Perspektivlosigkeit einsetzen kann und leider oft genug der Weg in eine Abschottung und schlimmstenfalls in eine Radikalisierung sehr kurz sein kann. Daher ist der Glaube und das Vertrauen in Gott eine Quelle unserer Motivation.

Diese Spiritualität darf jedoch gerade nicht zu der fatalistischen Einstellung führen, es sei göttlicher Wille, dass man hier dieser Anfeindung ausgesetzt ist. Vielmehr kann unsere Spiritualität, insbesondere der Grundgedanke des Sufismus, der ja eine tiefe Verankerung in der Tradition des Islam hat, uns und auch der Gesamtgesellschaft neue Wege aufzeigen, um mit den aktuellen Spannungen besser umzugehen. Lösen werden wir die Polarisierung unserer Gesellschaft am Ende nicht nur über Regeln und Gesetze. Vielmehr über gegenseitige Akzeptanz und Toleranz. Am Ende werden es wieder höchst menschliche Gefühle, wird es wieder das Bauchgefühl unserer Gesellschaft sein müssen, das ein respektvolles Miteinander und eine kulturelle Vielfalt als völlig normal ansehen wird.

Islamische Zeitung: Lieber Dr. Altug, vielen Dank für das Interview.

Seit Monaten häufen sich in Deutschland Anschläge gegen Flüchtlingsheime. Mit einer Granate im Schwarzwald erreicht die Gewalt eine neue Qualität. Eine entscheidende Frage ist aber offen.

Villingen-Schwenningen (dpa). Mit einem Handgranatenanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im Schwarzwald hat die Gewalt gegen Zuwanderer in Deutschland eine neue Dimension erreicht. Unbekannte warfen in der Nacht zum Freitag den Sprengsatz auf das Gelände der Unterkunft im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen – unklar ist aber, ob die jugoslawische Granate vom Typ M52, eine Kriegswaffe, scharf war und hätte explodieren können. Verletzt wurde niemand.

„Es steht fest, dass sie mit Sprengstoff gefüllt war“, sagte Johannes-Georg Roth, Leiter der Staatsanwaltschaft Konstanz. „Ob ein Zünder verbaut war, ist bisher nicht bekannt.“ Ein Experte des Landeskriminalamtes erklärte, von einer scharfen Granate könne nur gesprochen werden, wenn Sprengstoff und Zünder vorhanden seien. Aus Polizeikreisen hatte es zunächst geheißen, die Granate sei scharf.

Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben in alle Richtungen und schließt ein fremdenfeindliches Motiv nicht aus. Einen konkreten Verdacht gebe es noch nicht. Befragungen in der Nachbarschaft hätten aber den einige Hinweise dazu erbracht, hieß es.

Die Granate wurde von Entschärfern kontrolliert gesprengt. In der Unterkunft leben nach Auskunft des Regierungspräsidiums Freiburg 104 Flüchtlinge aus mehreren Ländern, 39 davon aus Syrien, weitere Flüchtlinge stammten aus Afghanistan, Irak und Albanien.

Die Handgranate sei gegen 1.15 Uhr von der Straße aus über den Zaun in eine Zufahrt des Geländes geworfen worden, sagte der Leiter der Sonderkommission „Container“, Rolf Straub. Der Sprengkörper sei neben einem Container des Sicherheitsdienstes liegengeblieben, in dem sich nach Auskunft von Klemens Ficht vom Regierungspräsidium Freiburg drei Sicherheitsleute aufhielten. Die Granate explodierte jedoch nicht. Zwölf Streifenbesatzungen rückten an, die Polizei sperrte das Gelände und angrenzende Straßen weiträumig ab.

Es ist bundesweit der erste Sprengstoff-Angriff auf Flüchtlinge. „Bis jetzt hatten wir zwar mehrere Fälle, in denen Pyrotechnik verwendet wurde“, sagte eine Sprecherin des Bundeskriminalamts (BKA) in Wiesbaden. „Dass nun eine Kriegswaffe zum Einsatz gegen eine Flüchtlingsunterkunft kam, ist neu.“

Politiker sprachen von einer neuen Dimension der Gewalt. „Also das ist wirklich unfassbar, dass jetzt schon mit Handgranaten – quasi mit militärischen Waffen – auf Asylsuchende losgegangen wird“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann. „Die Täter dürfen nicht ungestraft davon kommen“, twitterte Bundesjustizminister Heiko Maas.

CDU-Spitzenkandidat Guido Wolf nannte die Attacke einen „Anschlag gegen die Menschlichkeit“. Die Tat müsse mit der ganzen Härte des Rechtsstaates bestraft werden. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck, innenpolitischer Sprecher, bezeichnete die Tat als „Straßenterror“ und forderte einen Gipfel im Kanzleramt mit Diskussionen, „die am Wohl und Schutz der Flüchtlinge orientiert sind und nicht nur an deren Abwehr“.

Norbert Müller ist 52 Jahre alt. Er arbeitet im Hauptberuf als Rechtsanwalt. Engagiert aktiv ist er als Vorstandsmitglied bei der SCHURA Hamburg. Müller war unter anderem Mitglied der Verhandlungskommission, die […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| __stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| __stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |

| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |

| _ga_1SGM7QRQ34 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |

| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |

| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| m | 2 years | No description available. |