Anstatt Muslimfeindlichkeit aktiver zu bekämpfen, nahm das BMI einen substanziellen Bericht zum Thema zeitweise vom Netz. (iz). Der Bericht „Muslimfeindlichkeit – Eine deutsche Bilanz 2023“ hätte den Weg zur Gleichberechtigung […]

unabhängig seit 1995

Anstatt Muslimfeindlichkeit aktiver zu bekämpfen, nahm das BMI einen substanziellen Bericht zum Thema zeitweise vom Netz. (iz). Der Bericht „Muslimfeindlichkeit – Eine deutsche Bilanz 2023“ hätte den Weg zur Gleichberechtigung […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Ein Bericht klärt über die gezielte religiöse Verfolgung muslimischer Uigurinnen auf. (iz). Am 1. Februar 2024 stellte das uigurische Menschenrechtsprojekt UHRP seinen Bericht „Twenty Years for Learning the Quran“ (20 […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

(iz). Wenn Technik mit einem messianischen Versprechen verbunden wird, ist Vorsicht geboten. Das neue Smartphone, der neue Laptop, das neue Auto usw. machen uns entgegen den Anpreisungen und Slogans nicht glücklicher oder zufriedener.

Das ist uns abstrakt bewusst. Dennoch fallen wir immer wieder auf den vermeintlichen Heilscharakter eines Produktes herein. Kürzlich stieß ich auf die sarkastische Bezeichnung „Messias-Maschinen“.

Das war meine Haltung, als im Familienkreis die Anschaffung eines Thermomix diskutiert wurde. Der Grund: Vereinfachung. Wir sollten, so hieß es, das Kochen unter der Woche für unseren fünfköpfigen Clan erleichtern und Zeit sparen. Schnell schlug mir eine eher abstrakte Skepsis gegenüber den Möglichkeiten der Technik entgegen.

Das sei doch unnötig, umständlich und wir würden das richtige Kochen verlernen, wandte ich ein. Und teuer sei es zudem. Außerdem hätten ja bekanntlich viele mit der Einführung von Navigationsgeräten ihren Orientierungssinn verloren. Ein Thermomix sei schließlich kaum mehr als „Kochen nach Zahlen“.

Das Gerät wurde gekauft, installiert und verrichtet seit einigen Monaten klaglos seinen Dienst in der Küche. Der Zweifel ist geblieben. Und ich frage mich: Koche ich mit der Maschine oder kocht sie mit mir (als bloßem Bedienelement)?

Benutze ich eine handelsübliche Maschine wie eine Küchenmaschine oder ein vergleichbares Gerät, dann übernimmt sie eine oder mehrere Aufgaben beim Kochen wie Kneten, Rühren, Reiben etc. Was sie tut, hängt ganz von mir, meinen Fähigkeiten und meiner Phantasie ab.

Der Thermomix ist anders konstruiert – selbst wenn viele Funktionen identisch bzw. vergleichbar sind. Entscheidend ist nicht die Qualität des Rührwerks oder die Wattzahl des Antriebs. Wichtiger ist (wie bei ähnlichen Systemen) die vernetzte Steuerung, mit deren Hilfe aus Einzelvorgängen wie Erhitzen bzw. Rühren ein gesamter Kochvorgang wird.

Das System ist faszinierend. Wer keine eigenen Rezepte schreiben will, kann online auf unzählige Gerichte (von ganzen Menüs bis hin zu Saucen oder Marmeladen) aus aller Welt zugreifen und diese nach Kriterien wie Portionsgröße, Kohlenhydraten etc. filtern lassen.

Man kauft demnach nicht nur – vergleichbar mit dem neuesten iPhone – ein Gerät, sondern zusätzlich einen (nach einer Testphase kostenpflichtigen) Online-Service, eine vernetzte App (mit der sich Wochen- und Einkaufspläne generieren lassen) und den Zugriff auf eine ständig wachsende Bibliothek. Thermomix spricht ein unbewusstes Bedürfnis nach Gemeinschaft an und macht andererseits abhängig von Internet, Endgeräten und Apps.

Foto: Adobe Stock

Es gibt einige Dinge, die mit einem Thermomix in den heute verfügbaren Konfigurationen ohne Herd oder Backofen nicht funktionieren. Alles, was mit Backen, Braten etc. zu tun hat oder eine heiße, ebene Fläche benötigt, muss weiterhin mit herkömmlichen Küchengeräten erledigt werden. Das gilt für Frittieren oder Grillen.

Rezepte, die dies erfordern, können mit dem Thermomix zubereitet werden. So kann man beispielsweise einen Brot- oder Kuchenteig mit dem Gerät zubereiten und anschließend im Ofen backen.

Nach mehr als vier Monaten Testphase mussten wir feststellen, dass die meisten Fleischgerichte mit Vorsicht zu genießen sind. Insbesondere bei 5 oder 6 Portionen empfiehlt es sich, Zutaten wie Hähnchenbrust bzw. Hackfleisch vorab anzubraten, damit sie am Ende gar sind.

Ansonsten sind der Fantasie und den Rezepten kaum Grenzen gesetzt. Von Beilagen wie Chutneys oder Pesto über Suppen bis hin zu komplexeren Gerichten ist vieles möglich. Mit Hilfe einer Anleitung, die das System steuert, wird der Kochvorgang in einzelne Arbeitsschritte unterteilt.

Das ist der Vorteil des beschriebenen „Kochens nach Zahlen“: Dank Sensorik, Software und eingebauter Waage sind kaum Vorkenntnisse erforderlich. Voraussetzung ist, dass die gewünschten Zutaten vorhanden sind. Wer über das „Friend System“ verfügt, kann zwei Kochvorgänge parallel laufen lassen (z.B. Ragout in einem und Pasta im anderen).

Mit der Software und App können Menüs und Einkaufslisten erstellt werden, sodass die benötigten Zutaten immer zur Hand sind. Dies führt zur Veränderung der Einkaufsgewohnheiten. Im Idealfall hat man schon vor dem Wocheneinkauf eine Vorstellung davon, was täglich auf den Tisch kommen soll. Alternativ kann man in Rezeptdatenbanken nachschauen, was gerade im Kühlschrank liegt.

Die abstrakten Zweifel bleiben. Ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich ohne Thermomix koche und auf die Anweisungen des Systems warte. Dem stehen einige Vorteile gegenüber, die die Anschaffung für uns lohnenswert gemacht haben.

Zu nennen ist die zum Teil erhebliche Zeitersparnis. Das Kochen ist schneller und organisierter geworden. Es fällt währenddessen und danach viel weniger schmutziges Geschirr an. Außerdem ermöglicht es Pausen (während gekocht wird), in denen man aufräumen oder etwas anderes erledigen kann.

Mit der Rezeptdatenbank hat man Zugriff auf Rezepte für Harissa oder Merçimek. Bisher ist uns mit dem Thermomix fast alles gelungen. Das gilt zum Beispiel für Suppen und Saucen, die für mich früher eher ein Glücksspiel waren.

Was hat sich für uns verändert? Seit wir mit dem System kochen, essen wir viel mehr frische Zutaten – vor allem Gemüse. Durch die Zeitersparnis können wir zum Beispiel zusätzlich einen Salat zubereiten. Außerdem verwenden wir weniger Salz und Fett.

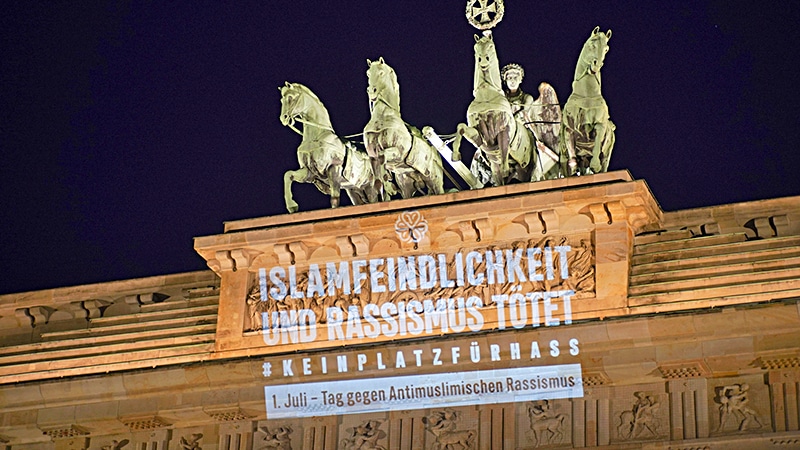

(iz). In einem bisher einmaligen Bericht erklären Experten, was gegen Muslimfeindlichkeit in Deutschland getan werden muss. Fraglich bleibt, ob sich auch Politiker finden, die das Ganze umsetzen.

Text-Bild-Schere nennen Journalisten das zu vermeidende Phänomen, wenn Ton oder Text so gar nicht zur Bebilderung eines Beitrages passen wollen. Der Bericht „Muslimfeindlichkeit. Eine deutsche Bilanz“ bietet einen besonders krassen solchen Fall. Gleich auf der Titelseite prangt neben dem Schriftzug „Unabhängiger Expertenkreis Muslimfeindlichkeit“ (UEM) ausgerechnet das Logo des Bundesministeriums für Inneres und Heimat – selbst ein nicht unerheblicher Produzent von Muslimfeindlichkeit in Deutschland.

Foto: CLAIM Berlin

Wer aus dieser Komposition den naheliegenden Schluss zieht, dass es mit der Unabhängigkeit des Expertenkreises nicht allzu weit her sein dürfte, wird aber zum Glück enttäuscht. Die 400 Seiten gehören zum umfassendsten und kritischsten, was es bisher über antimuslimischen Rassismus in Deutschland zu lesen gibt.

Zweieinhalb Jahre arbeitete der noch von Heimatminister Horst Seehofer eingesetzte Expertenkreis an dem Bericht. Das am 29. Juni in Berlin vorgestellte Dokument zeichnet das Bild eines Deutschlands, in dem Muslime in so ziemlich allen Lebensbereichen Diskriminierung erfahren: auf dem Wohnungsmarkt und dem Uni-Campus, vor Familiengerichten und Parlamenten, in Drehbüchern und Verfassungsschutzberichten, auf der Straße und Theaterbühnen.

Den Aufwand, den die Forscher in den Bericht gesteckt haben, lässt sich unter anderem anhand der Zahl der eigenes für den Bericht beauftragten wissenschaftlichen Untersuchungen illustrieren. Ganze 16 neue Studien und Gutachten hat der UEM in Auftrag gegeben: unter anderem zu Muslimfeindlichkeit in TV und Printmedien, Social Media, Schulbüchern und Parteiprogrammen.

Foto: Animaflora PicsStock, Shutterstock

Auch seinen eigenen Auftraggeber verschont der UEM glücklicherweise nicht. An mehreren Stellen kritisieren die Experten Missstände in Regierung, Ministerien, Polizei und Sicherheitsbehörden. In einem eigenen Kapitel zu Muslimfeindlichkeit bei der Polizei ist die Rede von „tiefsitzenden, verbreiteten und bisweilen mehrheitlichen Vorurteilstrukturen in der deutschen Polizei.“

Polizeiarbeit werde „gerade mit Blick auf Menschen, die als arabisch, türkisch oder als Migrant*in wahrgenommen werden, von Vorurteilen und Vorannahmen überlagert“. Gleichzeitig würden muslimfeindliche Straftaten durch Ermittlungsbehörden nicht konsequent genug verfolgt.

Noch kritischer gehen die Autoren mit den Verfassungsschutzbehörden ins Gericht. So schreiben sie, Verfassungsschutzämter würden eine „regelrechte Misstrauens- und Verdachtskultur gegenüber Muslim*innen (insbesondere jenen in exponierten Positionen) etablieren.“

An anderer Stelle stellt der UEM gleich ganz die Verfassungskonformität der Behörde infrage, wenn er schreibt, dass sich der Verfassungsschutz „im Umgang mit Muslim*innen sich oft nicht an den Gleichheitsgrundsätzen der Verfassung orientiert.“ Solche Einschätzungen sind freilich nicht neu. In einem Dokument jedoch mit dem Logo des Bundesinnenministeriums auf dem Titel gab es solch eine Fundamentalkritik bisher nicht zu lesen.

Auch an der Taktik der bei Verfassungsschützern beliebten Kontaktschuldvorwürfen lässt der UEM kaum etwas übrig. Diese bezeichnet der UEM als „Sippenhaftkonstuktionen“, „öffentliche Hetzjagd“ und „Pseudoargumente“, „an deren Ende Karrieren oder auch Existenzen zu Bruch gehen können“.

Problematisch sieht der UEM auch die pauschale Einstufung der großen etablierten Islamverbände und ihrer Mitglieder „islamistisch“. Die Debatte um den sogenannten „Politischen Islam“ – so heißt es an anderer Stelle, stigmatisiere „weile Teile der muslimischen Bevölkerung und ihrer Organisationen und stellt sie unter Generalverdacht.“

Foto: Freepik.com

Dabei belässt es der UEM glücklicherweise nicht bei der Problemanalyse, sondern formuliert auch allerlei Ideen, wie es besser geht: Umfassender Schutz von Muslimen im öffentlichen Raum. Generelle Abschaffung von Kopftuchverboten im Öffentlichen Dienst. Stärkere Förderungen muslimischer Akteur*innen und Organisationen. Initiierung und Förderung weiterer rassismuskritischer Studien.

Einrichtung eines Sachverständigenrats und Ernennung eines Bundesbeauftragten zum Thema Muslimfeindlichkeit. Politik und Behörden, die sich nicht nur mit muslimischen Tätern, sondern auch Betroffenen von antimuslimischem Rassismus auseinandersetzen… Auch die Liste der Handlungsempfehlungen gehört zum umfassendsten, was bisher zum Thema antimuslimischer Rassismus erhältlich ist.

Wer unbedingt will, kann aber auch Schwachstellen in dem Bericht finden. Zwar betont der UEM ausgiebig, wie wichtig die Betroffenenperspektive für seine Arbeit sei. Auf die Idee, relevante islamische Akteure schon bei der Konzeption einzubinden, kam der UEM aber leider nicht. Stattdessen wird die Perspektive muslimischer Interessenvertretungen auf fünf knappen Seiten abgehandelt.

Dass manchen in der islamfeindlichen Öffentlichkeit auch das noch zu viel ist, zeigte die Tagesszeitung „Die Welt“. „Islamistische Verbände wirkten an Studie des Innenministeriums mit“, versuchte diese den Bericht zu skandalisieren und lieferte gleich ein schönes Anschauungsbeispiel für die islamfeindlichen und diffamierenden Methoden mancher Journalisten, die der UEM selbst im Medien-Kapitel seines Berichts kritisiert.

Auch an vielen anderen Aspekten des Berichts lässt sich Kritik üben: Zum Beispiel weil manche Darstellung dann doch zu skizzenhaft und zu wenig empirisch unterfüttert bleibt. Andererseits: An der Aufgabe, die ganze Welt der Muslimfeindlichkeit in Deutschland, in einer Untersuchung zusammenzufassen, kann man eigentlich nur scheitern. Für eine Untersuchung, die nicht nur umfassend, sondern auch irgendwann einmal fertig und noch lesbar sein will, sind die kleinen Schwachstellen hier und da ein mehr als akzeptabler Kompromiss.

Und ohnehin fällt die größte offene Frage in Zusammenhang mit dem Bericht nicht in den Verantwortungsbereich der Experten: die der Umsetzung. Auch rund einen Monat nach Veröffentlichung der vielleicht kritischsten und umfassendsten Bestandsaufnahme von Muslimfeindlichkeit in Deutschland, bleibt die Zahl der Politiker und Behördenvertreter, die sich öffentlich zu den Ergebnissen des UEM bekennen überschaubar.

Und auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser vermied es, eine weitere Text-Bild-Schere zu produzieren. Ihre Teilnahme an der Veranstaltung zur Vorstellung des Berichts sagte die Innenministerin kurzfristig ab.

Hassrede wie Muslimfeindlichkeit – auch im Internet – sei zu einem der gängigsten Mittel geworden, um spaltende Rhetorik auf globaler Ebene zu verbreiten. Sie bedroht den Frieden auf der ganzen […]

IZ+

Mit unserem digitalen Abonnement IZ+ (Monatsabo) können Sie weitere Hintergrundbeiträge, Analysen und Interviews abrufen. Gegen einen Monatsbeitrag von 3,50 € können Sie das erweiterte Angebot der Islamischen Zeitung sowie das ständig wachsende Archiv nutzen.

Abonnenten der IZ-Print sparen beim IZ+ Abo 50%.

Wenn Sie bereits IZ+ Abonnent sind können Sie sich hier einloggen.

* Einfach, schnell und sicher bezahlen per Paypal, Kredit-Karte, Lastschrift oder Banküberweisung. Das IZ+ Abo verlängert sich automatisch um einen Monat, wenn es nicht vorher gekündigt wurde. Sie können ihr bestehendes Abo jederzeit auf der Mein Konto-Seite kündigen.

Straßburg (dpa). „Die illegale Annexion der Krim durch Russland hat eine tragische Kaskade von Ereignissen und Maßnahmen in Gang gesetzt, die durch schwere und wiederholte Verletzungen der Menschenrechte der Krimtataren gekennzeichnet sind“, sagte die Menschenrechtsbeauftragte des Europarats, Dunja Mijatovic, in Straßburg am Dienstag anlässlich der Veröffentlichung eines Berichts zur Menschenrechtslage dort.

Foto: ZUMA Press Inc., Alamy

Vor einem Jahr startete Russlands großer Krieg gegen die Ukraine. Aber Einwohner der Krim leben seit neun Jahren unter russischer Besatzung. Während Moskaus repressive Politik Menschen aus allen Lebensbereichen betrifft, besteht kein Zweifel darüber, dass die krimtatarische Bevölkerung unverhältnismäßig stark Ziel von Unterdrückung wurde.

Gleb Golod, MEDUZA

Krimtataren werden demnach stigmatisiert, die übrige Bevölkerung der ukrainischen Halbinsel wird gegen sie aufgebracht.

Insbesondere die Krimtataren, die sich gegen die russische Besetzung wehrten oder eine andere Meinung äußerten, seien Verfolgung, Diskriminierung und Stigmatisierung durch die russischen Behörden ausgesetzt. Mijatovic forderte ein Ende aller willkürlichen Verhaftungen und Schikanen und die Durchsetzung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

„Die Krimtataren waren im Laufe ihrer bewegten Geschichte einer nicht enden wollenden Reihe von Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt und wurden immer wieder zu Unrecht aus ihrer angestammten Heimat vertrieben. Sie haben genug gelitten. Das Unrecht, das ihnen zugefügt wurde und wird, muss wiedergutgemacht werden“, sagte die Menschenrechtsbeauftragte.

Foto: Adam Jones, via Wikimedia Commons | Lizenz: CC BY 2.0

Die Krimtataren leben seit Jahrhunderten auf der Halbinsel im Schwarzen Meer. Große Teile der muslimischen Minderheit, die etwa zu Sowjetzeiten massiven staatlichen Repressionen ausgesetzt war, lehnen auch die jetzigen russischen Machthaber klar ab. Derzeit leben noch rund 254 000 Krimtataren auf der Krim.

Laut der Menschenrechtlerin Afize Karimova (Name auf Wunsch geändert) ist die krimtatarische Haltung gegenüber russischen Behörden „mit dem historischen Gedächtnis verbunden“. Und vor allem an die Massendeportation und Hinrichtung der tatarischen Intelligenz unter dem Stalin-Regime im Jahr 1944. Für sie war die Annexion der Krim 2014 keine Anomalie, sondern Fortsetzung einer jahrhundertelangen Unterdrückung.

Gleb Golod, MEDUZA

Der Europarat mit Sitz im französischen Straßburg ist gemeinsam mit seinem Gerichtshof für die Wahrung der Menschenrechte in den 47 Mitgliedstaaten zuständig. Er ist kein Organ der Europäischen Union.

Mehr als nur Wirtschaftswachstum: Mit dem „Index der menschlichen Entwicklung“ wollen die UN seit 1990 eine breitere Diskussion zur Lebensqualität weltweit anstoßen. Doch die Ergebnisse der neuesten Auflage bereiten den Statistikern Sorgen.

New York (dpa). Die Lebensverhältnisse der Menschen haben sich im Jahr 2021 in neun von zehn Ländern verschlechtert. Das geht aus dem „Index der menschlichen Entwicklung“ der UN-Entwicklungsagentur UNDP hervor. Zum zweiten Mal in Folge sei der globale Index-Wert zurückgegangen, beklagte die UNDP bei der Präsentation des am Donnerstag veröffentlichten Berichts. „Wir können unsere Umstände ewig in Statistiken umschreiben“, sagte UNDP-Leiter Achim Steiner. „Die harte Frage, der wir uns stellen müssen, lautet: Woran liegt es, dass wir nicht handeln?“

Laut dem neuen Ranking ist die Schweiz mit einem Index-Wert von 0,962 das höchstentwickelte Land der Welt, nahezu gleichauf mit Norwegen und Island. Deutschland kommt auf 0,942, belegt Rang neun und verliert damit im Vergleich zu 2015 fünf Plätze. Bei der Erstauflage 1990 hatten die Vereinigten Staaten noch geführt, sie kommen jetzt nur noch auf Rang 21. Auf den hintersten Plätzen der 191 untersuchten Staaten liegen Niger, Tschad und Südsudan.

„Wir leben in sehr schmerzlichen Zeiten, egal ob es um eine Welt unter Wasser, ohne Wasser, in Flammen oder inmitten einer Pandemie geht“, sagte UNDP-Leiter Achim Steiner. „Die Welt taumelt von Krise zu Krise, gefangen im Kreislauf des Feuerlöschens, ohne dass die Wurzeln unserer Probleme angefasst werden“, warnte die UNDP. Außerdem beobachteten die Statistiker weltweit wachsenden Pessimismus: Sechs von sieben Menschen gäben an, sich unsicher zu fühlen, ein Drittel sagte, dass sie anderen nicht vertrauen.

Fortschritt sei aber beispielsweise dank neuer Computertechnologien, Wissenschaft oder neuer Getreidesorten möglich, so Steiner weiter. In Kenia könne dank ausgiebiger Anstoßinvestitionen inzwischen 90 Prozent des Strombedarfs durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Gesellschaften, die fossile Brennstoffe finanzierten, machten einen Fehler, sagte er.

In die Berechnung des seit 1990 erscheinenden Indexes zu den Mitgliedsländern der Vereinten Nationen fließen Kriterien wie Lebenserwartung, Einkommen und Dauer der Schulbildung ein. Ein so flächendeckender Rückgang wie 2021 ist laut Steiner noch nie vorgekommen – selbst auf dem Höhepunkt der Finanzkrise vor rund zehn Jahren sei nur in rund einem von zehn Ländern der Index zurückgegangen.

Berlin (KNA). Der Tisch ist gedeckt mit blau-weißem Porzellan, Tulpen blühen in einer Vase. Ein paar Datteln liegen in einer kleinen Schale. „Getrocknete Datteln isst man traditionell zum Fastenbrechen im Ramadan“, erklären Büsra und Hüseyin, die beim Projekt „Sharing Ramadan“ des muslimischen Vereins „Forum Dialog“ mitmachen. In ihrer Wohnung in Berlin-Spandau laden sie dabei zum „Iftar“ ein – so heißt die gemeinsame Mahlzeit nach Sonnenuntergang im muslimischen Fastenmonat. Von Nicola Trenz

Aus der Küche zieht vielversprechender Duft in das Wohnzimmer. In der Ferne färbt sich Berlin langsam grau. Das junge Ehepaar, das nur mit Vornamen genannt werden möchte, hat seit den ersten Sonnenstrahlen um 4.17 Uhr nichts gegessen und getrunken. Hüseyin wirft einen Blick auf sein Smartphone: Heute wird die Sonne um 20.23 Uhr untergehen. Dazwischen solle man nichts in den Körper aufnehmen – kein Essen oder Trinken, keine Medikamente. Auch Geschlechtsverkehr ist untersagt.

Foto: Pressebild

Oft bekämen sie die Frage gestellt, ob sie keinen Hunger oder Durst hätten. „Die ersten zwei Tage sind ein bisschen schwierig“, gibt Büsra zu. Hüseyin ergänzt, der Körper gewöhne sich schnell. Nicht nur der Verzicht kennzeichne den Ramadan als heiligen Monat: Muslimas und Muslime besinnen sich auf das Gebet und den Koran. „Im Ramadan wird man spiritueller, man nimmt alles viel bewusster wahr“, beschreibt Büsra. Außerdem prägen soziale Taten wie Spenden oder Gastfreundschaft den Monat. Das junge Ehepaar ist daher zum Iftar oft bei Freunden oder bewirtet andere Fastende sowie interreligiös Interessierte.

Geduldig beantworten die beiden dabei alle Fragen zum Islam. In der Gesellschaft störe sie die Unwissenheit manchmal, aber sie beobachten auch, dass sich manches in den vergangenen Jahren verbessert habe. Beispielsweise wüssten inzwischen viele Menschen in Deutschland, wenn Ramadan ist, freut sich Büsra. Auch im Alltag stehen die beiden regelmäßig Rede und Antwort. „Ich habe inzwischen ein Gespür dafür, wer aus Interesse fragt oder um mich zu provozieren“, sagt Büsra achselzuckend.

Als unangenehm empfinden die jungen Muslime es, wenn Menschen sie vom Fasten abbringen wollten oder Mitleid hätten. „Wir entscheiden das ja freiwillig“, sagt Hüseyin. Kranke, Schwangere und Kinder vor der Pubertät seien auch vom Fasten ausgenommen. „Wobei“, sagt Büsra, „ich als Kind gerne schon mitmachen wollte – zumindest am Wochenende habe ich einige Stunden mitgefastet“.

Foto: baramyou0708, Freepik.com

Die Sonne ist weg. Die beiden beißen in süße, getrocknete Datteln, eine leicht scharfe Linsensuppe wird aufgetischt. Fladenbrot, grüner Salat und Bohnen mit Feta und Balsamico sind ebenso lecker wie die Hauptspeise, die die beiden gemeinsam gekocht haben: Karniyarik genannte, mit Hackfleisch gefüllte Auberginen aus dem Ofen, gefüllte Weinblätter und Reis. Hüseyin schenkt „Reyhan Serbeti“ in die Gläser, ein süßes Getränk aus rotem Basilikum, Hibiskus, Zucker, Zimt und Nelken. Das regele den Blutzucker, erklärt Büsra das typische Iftargetränk.

Büsra und Hüseyin sind um die 30, verheiratet und haben türkische Wurzeln. „Dritte Gastarbeitergeneration“, sagt Hüseyin. Beide studierten islamische Theologie und hätten gerne weiter in der Wissenschaft gearbeitet. „Es gibt so wenig Professuren dafür in Deutschland“, sagt die junge Frau, die über Maria im Islam und im Christentum geforscht hat. Ihr Mann arbeitet als Imam und studiert zusätzlich Jüdische Studien.

Büsra, die neben ihrem Master in Islamischer Theologie noch Pädagogik studiert und in einem Kindergarten arbeitet, möchte dort interkulturelle Vielfalt und Mehrsprachigkeit fördern. „Wenn man mit Englisch oder Französisch bilingual aufwächst, wird das sehr positiv aufgenommen. Wir sind auch beide bilingual aufgewachsen, aber das hat niemand als Mehrwert angesehen“, sagt die junge Frau. Sie sitzt vor einem großen Bücherregal, in dem deutschsprachige Bücher neben türkischen und arabischen stehen: Islamische Rechtsschriften neben sieben Bänden Harry Potter, der Koran neben jüdischen Theologiebüchern.

Foto: Yana Tatevosian

Bevor es zum Nachtisch Baklava und Tee gibt, ziehen die beiden sich kurz zum Gebet zurück. „Wir versuchen, unsere Religion auszuleben und uns an die Regeln zu halten“, sagen sie, die in gläubigen Familien aufgewachsen sind. Es habe ihn als Jugendlichen angetrieben, immer mehr über den Islam und dessen viele Strömungen zu wissen, sagt Hüseyin. Er bedauert, dass wenig Dialog stattfinde. „Imame verschiedener Strömungen kommen nicht einfach mal zum Tee zusammen“, sagt der junge Mann im hellblauen Poloshirt. Und auch der Dialog zwischen verschiedenen Religionen müsse endlich alltäglich werden.

(iz). Am 21. Januar dieses Jahres beklagte die „Stiftung für die Internationalen Wochen gegen Rassismus“ einen zunehmenden „anti-islamischen Rassismus“ in Deutschland. Nach Ansicht des geschäftsführenden Vorstands Micksch sei diese Entwicklung ein Nährboden für einen Rechtsextremismus, der immer gewaltbereiter werde.

Selbst ein oberflächlicher Blick auf Berichterstattung sowie Statistik legt den Schluss nahe, dass der Rassismus Teil des Alltags geworden ist. Zeugnis davon legen derzeit auch Erfahrungen einzelner Muslime ab, die mit diesem Phänomen konfrontiert sind. Sie können von verbaler „Anmache“ bis zur Ablehnung bei Wohnraum- oder Stellengesuchen reichen. Was früher, platt gesagt, „der Türke“ war, ist heute oft „der Muslim“. Die Muster von Diskriminierung sind oft die gleichen geblieben.

Es geht noch weiter: Bei einigen Muslimen ist die rasante Verbreitung zum festen Bestandteil der Kommunikation in sozialen Netzwerken geworden. Bei aller realen Erfahrung stellt sich die Frage, ob wir es mit dem berühmten „Einzelfall“ zu tun haben, oder ob diese Vorfälle stellvertretend für einen allgemeingültigen Umgang mit Muslimen zu verstehen sind. Angesichts der erodierenden Kommunikationsformen, die insbesondere das Internet produzierte, ist Zurückhaltung bei Subjektivismen geboten. Immerhin ist es die gleiche „Technik“, die der aggressiven Islamkritik selbst zu eigen ist.

Hochkarätiger Diskurs

Diese Phänomene sowie die sich radikalisierende mediale, und damit politische, Behandlung der Schlagworte „Islam“, „Muslime“ und „Migration“, sind Grund genug dafür, dass das Osnabrücker Institut für islamische Theologie zu einer mehrtägigen Fachkonferenz über das Thema lud. Vom 14. bis 16. Januar trafen sich Wissenschaftler wie Prof. Dr. Naika Foroutan, Prof. Dr. Kai Hafez, Prof. Dr. Iman Attia, Prof. Dr. Wolfgang Benz, Dr. Silvia Horsch, Dr. Fared Hafez und viele andere, um das Thema zu diskutieren. Eingeladen waren auch Vertreter muslimischer Verbände wie Dr. Zekeriya Altug, Aiman Mazyek, Burhan Kesici sowie Journalisten wie Eren Güvercin oder Daniel (?) und Aktivisten aus der muslimischen Zivilgesellschaft.

Es ist den Gastgebern gelungen, dass sie als erste auf diesem Niveau – bei Quantität und Qualität von Referenten und Diskutanten – das Phänomen behandelten. Wohl unbeabsichtigt war die Konferenz am Puls der Zeit. Inwiefern der ausgestellte Erkenntnis- und Diskussionsstand Einzug in weitere Kreise finden wird, steht auf einem anderen Blatt. So meinte Prof. Dr. Foroutan melancholisch bei der Auftaktdiskussion, dass Fakten nur eine begrenzte Reichweite hätten. Eine „schwankende Mitte“ ließe sich davon beeinflussen. Bereits in der Vergangenheit hätten Daten- und Faktensammlung auf die von Sarrazin angestoßenen Thesen wenig Auswirkungen gehabt.

Relativ einhellig

Bei den Beiträgen war von einer „Diskussion“ im Sinne gegenteiliger Positionen nicht viel zu vernehmen. Relativ einhellig bezogen Referenten und Diskutanten nicht nur Stellung zu dem behandelten Phänomen des „anti-muslimischen Rassismus“, sie ordneten es – von graduellen Unterschieden – auch ähnlich ein.

Prof. Dr. Naika Foroutan legte in ihrem Impulsreferat die Faktenbasis für die folgenden Debatten dar. Die Zuschreibungen dessen, wer ein „Deutscher“ sei, werden immer schwieriger. Vor Beginn der Fluchtbewegung seien ca. vier Millionen Menschen in Deutschland Muslime gewesen – die Hälfte davon Staatsbürger. Von den rund 1,1 Millionen Flüchtlingen, die laut BAMF 2015 hierher kamen, sei die Mehrheit Muslime. Das habe Folgen für die Gesellschaft und die betroffenen Communities. Die aktuellen Entwicklungen, namentlich die „Flüchtlingsfrage“, trieben die Debatten um eine vermeintliche „Islamisierung“ voran. So überschätze eine Mehrheit der Bevölkerung konstant den muslimischen Bevölkerungsanteil um ein Mehrfaches. Obwohl Wirtschaftsinstitute sich für Auswanderung aussprächen und die Bevölkerung selber von einer positiven Lage ausgehe, herrschten große Ängste.

Was die Einstellungen gegenüber Muslimen in diesem Land betrifft, konstatierte die Berliner Forscherin aufgrund ihrer regelmäßigen Erhebungen einen Unterschied zwischen einer kognitiven Anerkennung der Präsenz von Muslimen und ihrer Einforderung verfassungsgemäßer Rechte mit einer „emotionalen Distanz“. Sie verwies auf einen Widerspruch zwischen der Betonung der Verfassung, zu der Muslime sich zu bekennen hätten, und andererseits der stellenweisen Überzeugung, Muslime dürften sich nicht auf ihre verfassungsgemäß verbrieften Rechte (Moscheebau oder Kopftuch) berufen. Handfest äußere sich das in der Vervierfachung von Angriffen in den letzten Jahren. Die derzeitige Verrohung werde mit Argumenten und dem Verhalten von Muslimen begründet.

Ihre Erkenntnisse wurden in den folgenden Beiträgen bestätigt und theoretisch unterfüttert. Der antimuslimische Rassismus stelle den Übergang vom Biologismus der Rechten, so Hendrik Cremer, zu einem kulturalisierten Vorurteil dar. Gerade die Fixierung auf den rechten Rand sei ein Missverständnis, wie das Beispiel Sarrazin seit 2009 belege. Cremer verwies einerseits auf die bestehenden deutschen und europäischen Gesetzgebungen zur Volksverhetzung. Anstoß erzeugende Rede müsse allerdings grundsätzliche durch Gegenrede beantwortet werden. Der Forscher schränkte aber ein, dass der Staat sich, trotz des Vorwurfes eines „Meinungskartells“, nicht taktisch verhalten dürfe, da sich rassistische Diskurse wie der von Pegida derzeit „in gefährlicher Weise“ ausbreiteten. Diesen Aspekt sprach auch Naika Foroutan an. Diskurse erführen eine Verschärfung, sobald die agitierenden Gruppen den parlamentarischen Raum betreten.

Aufgrund seiner Erforschung von Vorurteilen gab Prof. Dr. Wolfgang Benz eine präzise Definition des anti-muslimischen Rassismus: „Zu definieren ist das Phänomen der Islamfeindschaft als Ressentiment gegen eine Minderheit von Bürgern beziehungsweise von in unserer Gesellschaft lebenden Menschen, die mit politischen, ethnischen und religiösen Argumenten diskriminiert und ausgegrenzt werden. (…) Gleichzeitig stärkt dies das Selbstbewusstsein der Mehrheit, die die Minderheit ausgrenzt.“

Soziologische Welten

Theoretisch – und auch ideologisch – unterfüttert werden diese nüchternen Überlegungen mit einer Rassismusforschung im globalen Stil. Und das nicht ohne Erfolg. Gerade junge Muslime fühlen sich angesprochen von einer Theoriebildung in Nachfolge Fanons oder Du Bois‘, die sie irgendwo zwischen antikolonialem Befreiungskampf und der US-Bürgerrechtsbewegung um Luther King oder Malcom X einordnet.

Wie Dr. Silvia Horsch andernorts erläuterte, würden diese Rassismustheorien auch verstärkt bei Muslimen rezipiert. Die Betonung liegt hier auf der strukturellen Komponente. Zu den bekanntesten Vertretern gehören Prof. Dr. Iman Attia aus Berlin oder Dr. Farid Hafez. In seinem intellektuell wie sprachlich brillantem Parforceritt durch die Theoriebildung von Fanon, Du Bois und der Universität Berkeley ordnete er den antimuslimischen Rassismus in diesen Diskurs ein. „Die Berkeley-Schule der Islamophobieforschung konzentriert sich auf Macht- und Herrschaftsstrukturen und versteht die Islamophobie als einen Ausdruck dieser ökonomischen und politischen Disparitäten, die durch einen anti-muslimisch-rassistischen Diskurs stabil gehalten und ausgeweitet werden sollen.“

Laut Hafez werde die Figur des Muslims zum „imaginierten Gegenstand“ zentral für den islamophoben Diskurs. Racial Profiling wäre nicht möglich, wenn nicht die Figur des gefährlichen Muslim vorhanden wäre. Da diese Rassismustheorie damit operiert, den Begriff „weiß“ im Sinne eines asymmetrischen Machtverhältnisses als politische Größe zu definieren (nicht als ontologische), müssen Widersprüche entstehen. Welche Position nehmen in diesem Denken die „weißen Muslime“ des Balkans und Russlands (die zahlenmäßig größte Gruppe der europäischen Muslime) oder die wachsende Gruppe der „Konvertiten“ ein? Ironischerweise entstehen hier Parallelen zu anti-muslimischen Diskursen in Europa, in denen der Islam als wesensfremd zu Kultur, Geschichte und Identität unseres Kontinents verortet wird.

Ein weiter blinder Fleck ist das Verharren in jahrzehntealten Deutungen globaler Verhältnisse. Das de facto koloniale Auftreten „neuer Mächte“ wie China, Indien oder Russland (die allesamt einen problematischen Umgang mit ihren muslimischen Minderheiten pflegen) geht hier unter. Das gleiche gilt für die neuen nichtstaatlichen Akteure wie Banken, Supra-Banken oder Investmentsfonds, die nach neuen Kriterien operieren. Funktioniert die Welt, operieren globale Mechanismen von Macht noch so, wie sich das die Theoretiker in Berkeley und anderswo vorstellen? Wenn nicht, was bedeutet es dann für ihre Gültigkeit?

Foto:

Es ist wohl davon auszugehen, dass die vorgetragenen Erkenntnisse und Theorien von der Mehrheit der Muslime mitgetragen werden. Das kann aber für religiös verfasste und praktizierende Muslime zu Widersprüchen führen. Die Rassismusforschung habe, wie es Dr. Horsch formulierte, Grenzen, weil sie den Glauben an Gott nicht miteinbezieht. „Da können wir nicht stehen bleiben.“

Religion droht hier zu einem nebulösen Faktor unter vielen zu werden – eine „Markierung“ für den imaginären Muslim; neben Herkunft, Ethnie und Kultur. Denn dieser Gegenstand bleibt genauso wenig real, wie er es im Auge seines vermeintlichen Feindes ist. In beiden Welten kann er nicht der oberfränkische Gutbesitzer mit Biolandwirtschaft sein oder die erfolgreiche Ärztin, die ohne Diskriminierungserfahrung oder Identitätsprobleme durchs Leben schreiten.

Obwohl das Institut für Islamische Theologie einladende Institution war, fehlten hier Beiträge, die sich dem Thema antimuslimischer Rassismus von einer theologischen Warte aus näherten. Es bleibt offen, ob sich das von Kenan Kolat geforderte „Empowerment“ ereignen kann, wenn grundlegende Aspekte des Muslimseins ausgeblendet bleiben. Ironischerweise führt dieser säkular-fatalistische Diskurs bisher nicht zu Aktivität. In den letzten zehn Jahren haben muslimische Organisationen bisher keine großen Schritte in Richtung funktionierender Lobbyorganisationen unternommen.

Dr. Silvia Horsch eröffnet in ihrem Vortrag „Eine spirituelle Sicht auf antimuslimischen Rassismus“ eine andere Perspektive. Weil die Rassismusforschung dank ihrer Ausblendung Gottes Grenzen habe, müssten Muslime über sie hinausgehen. Muslime leben in der Anerkennung der Allmacht Gottes. Sie wissen, dass nichts geschieht, was Er nicht will. Und nichts, was geschieht, ist sinnlos. Muslime hätten immer schon über ihre Verhältnisse reflektiert. Aber man dürfte nicht unzufrieden sein mit der Tatsache, dass Allah alle Dinge bestimmt. Muslime müssten sich die Frage stellen, warum sie dieserart auf Diskriminierungen und Vorfälle reagierten. Sind wir wütend, weil Allah und Sein Gesandter verleumdet werden, oder weil wir uns angegriffen fühlen? Der Gesandte Allahs habe, so Horsch, die höchste Möglichkeit aufgezeigt, wie mit solchen Situationen umzugehen ist.

Der bisherige Umgang mit Diskriminierungen berge Gefahren. In ihrem Bemühen um Anerkennung richteten sich Muslime nach Parametern, die die Gesellschaft vorgebe. Natürlich solle man nach gesellschaftlichem Einfluss streben, aber hier sei die Absicht entscheidend. Eine zweite Gefahr bestünde in Äußerlichkeiten. Weil auch äußerliche Elemente der muslimischen Lebensweise, allen voran das Kopftuch, im antimuslimischen Rassismus negativ markiert seien, würden Muslime sie positiv aufladen. Dann werde das Kopftuch zu einem Symbol für Reinheit, Frömmigkeit und Identität. Drittens, seien Muslime gefährdet, passiv und reaktiv zu werden. Eine Opferhaltung habe auch die Funktion, die von Ressentiment Betroffenen moralisch aufzuwerten. Nur, die Tatsache, dass einem Ungerechtigkeit widerfahre, mache einen noch nicht zu einem bessern Menschen.

Eine weitere, tiefere Differenz zur Rassismusforschung sei deren Fehlen einer metaphysischen Dimension. Diese gehe davon aus, dass die Betroffenen nichts mit Vorurteilen zu tun hätten. Wir müssten uns aber die Frage stellen: Warum sind wir in dieser Lage und warum passieren uns diese Dinge?

Laut der muslimischen Lehre können Probleme wie antimuslimischer Rassismus auf mindestens zwei Arten verstanden werden: Negativität ist eine Prüfung. Das sei keine Aufforderung zur Passivität. „Denn wir haben Dinge zu verantworten, die wir ändern können.“ Es kann aber auch Reinigung beziehungsweise Sühne sein. Es könne sein, dass Allah uns durch solche Erfahrungen reinigen wolle.

Will die muslimische Community im Hinblick auf den gegen sie gerichteten Rassismus nicht nur passiv bleiben, muss sie sich nicht nur in Diskurse einbringen wie den, der in Osnabrück so hochkarätig geführt wurde. Sie kommt nicht darum umhin, eigenständige Positionen und Perspektiven zu entwickeln. Das erwähnte Empowerment kann nur aus einer aktiven Haltung erwachsen.

(EMU). Der angekündigte Prozess gegen Beate Zschäpe, dem einzigen überlebenden Mitglied des rechtsextremen Terrornetzwerk NSU, vor einem Münchener Gericht sowie die jüngste Veröffentlichung der Bertelsmann Stiftung (einer führenden und einflussreichen Denkfabrik) über anti-religiöse, insbesondere anti-muslimische Einstellungen in Deutschland hat die Europäische Muslimische Union (European Muslim Union EMU) dazu veranlasst, diese beiden wichtigen und zusammenhängenden Fragen zu beleuchten.

Laut Angaben des jüngsten „Religionsmonitors“ der Bertelsmann Stiftung über Einstellungen zu religiösen Fragen in der deutschen Gesellschaft (die sich im weiteren Rahmen auch auf vergleichbare europäische Gesellschaften übertragen lassen) zeichnen aufgrund der Angaben von 14.000 Befragten (lt. dpa-Meldung) ein ambivalentes Bild. Auf der einen Seite begrüßt die Mehrheit aller Personen „religiöse Vielfalt“ in ihrem Land. Auf der anderen betrachten 51 Prozent der Befragten in Westdeutschland (und 57 Prozent im Osten) den Islam als „Bedrohung“ für ihre Gesellschaft. Nach Ansicht der Autoren stehen die Zahlen im Zusammenhang mit Einstellungen in anderen europäischen Ländern und den USA.

Parallel zur Veröffentlichung der Bertelsmann-Erhebung bereitet sich Deutschland auf den lang erwarteten Prozess gegen das einzig überlebende Mitglied des rechtsextremen Terrornetzwerkes vor. Diese Untergrundgruppe soll während ihres Bestands mehrheitlich türkisch-muslimische Opfer ermordet haben. Jenseits der Aufregung um den Umgang des Gerichts mit der Sitzplatzverteilung für Medien sind das Verfahren, aber auch die anhaltenden Untersuchungen zum Hintergrund dieses einheimischen Terrorismus von vorrangiger Bedeutung für die muslimische Gemeinschaft in Deutschland.

//2// Duisburg: Begegnung zwischen Muslimen und Nichtmuslimen in einer der größten Moscheen Deutschlands. (Foto: Mercator Stiftung)

Nach Ansicht der EMU müssen „ein ernsthaftes Verfahren sowie eine gründliche Untersuchung herausfinden, wie und in welchem Ausmaß Elemente der internen Sicherheitsorgane Deutschlands über die Schaffung eines Terrornetzwerkes informiert und gegebenenfalls daran beteiligt waren, das gezielt muslimische Einwohner Deutschlands zu Opfern machte“.

„Weiterhin – und ebenso wichtig – sollten zivilgesellschaftliche und muslimische Vertreter in Deutschland die Frage stellen, auf welche Weise die gleichen Regierungsorgane verdeckte Ermittler – aber auch Agents Provocateurs – innerhalb von radikalen Gruppierungen der muslimischen Gemeinschaft platzierten. Nachweisbare Fälle und Gerichtsverfahren innerhalb und außerhalb Deutschlands sind Grund genug, dass dominante Narrativ einer ‘homegrown‘ Bedrohung durch die muslimischen Gemeinschaften Europas in Frage zu stellen.“

„Trotz dieser Sorge muss festgehalten werden, dass die europäischen Muslime im Allgemeinen natürlich Hand in Hand mit ihren jeweiligen Regierungen gegen jede Form von Terrorismus zusammenarbeiten wollen.“

„Trotz existierender anti-muslimischer Vorurteile ist die beste Antwort darauf ein aktives und positives Engagement innerhalb der europäischen Gemeinschaften“, so das Statement. „Dies beinhaltet offene und attraktive Moscheen und lokale muslimische Gemeinschaften, eine professionelle Medien und PR-Arbeit, aber auch die Entwicklung von sozio-ökonomischen Projekten. Diese belegen die historische Wahrheit, dass aktive muslimische Gemeinschaften immer ein positiver Bestandteil in Europas Geschichte waren.“

„Um dieses Ziel zu erreichen“, so die EMU-Erklärung, „wird es notwendig sein, eine ethnische Re-Orientierung und Selbstisolation von migrantischen muslimischen Gemeinschaften in Westeuropa zu vermeiden. Der erfolgreiche Weg zur Begegnung von negativen Wahrnehmungen ist eine dynamische soziale Realität in Westeuropa und eine Geisteshaltung, die auf die kommende muslimische Identität in Westeuropa fokussiert ist. Diese ist stärker als die überholten ethnischen und politischen Loyalitäten gegenüber den Herkunftsländern ihrer Eltern.“ (Übersetzung: mö)

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| __stripe_mid | 1 year | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| __stripe_sid | 30 minutes | This cookie is set by Stripe payment gateway. This cookie is used to enable payment on the website without storing any patment information on a server. |

| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |

| cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Analytics" category . |

| cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |

| cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Non-necessary" category . |

| cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Others". |

| cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category "Performance". |

| PHPSESSID | session | This cookie is native to PHP applications. The cookie is used to store and identify a users' unique session ID for the purpose of managing user session on the website. The cookie is a session cookies and is deleted when all the browser windows are closed. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| _ga | 2 years | The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors. |

| _ga_1SGM7QRQ34 | 2 years | This cookie is installed by Google Analytics. |

| CONSENT | 2 years | YouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| NID | 6 months | NID cookie, set by Google, is used for advertising purposes; to limit the number of times the user sees an ad, to mute unwanted ads, and to measure the effectiveness of ads. |

| yt-remote-connected-devices | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| yt-remote-device-id | never | YouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video. |

| Cookie | Dauer | Beschreibung |

|---|---|---|

| m | 2 years | No description available. |