Jahrestag: Wie lässt sich des Genozids von Srebrenica aus europäischer Sicht gedenken? Und wie sieht ein muslimischer Beitrag dazu aus?

(iz). Wenn wir Muslime über Vergangenes und Geschehenes, über Geschichten in Raum und Zeit reflektieren, dann um die Bedeutung und den Sinn von Geschichte zu erfassen. Bei unserem heutigen Thema ist es zunächst notwendig, nochmals einige historische Eckdaten aus dem Logbuch der Geschichte zu erfassen und auf uns wirken zu lassen. Leider zeigen diese Ereignisse der 90er Jahre, dies sei vorab gesagt, einige typische, sich wiederholende Merkmale der Moderne auf.

Genannt seien das Lager, das nach dem italienischen Philosophen Agamben zum „Nomos der Moderne“ gehört, und das Prinzip der Massenvergewaltigung, für den Philosophien Foucault der Ausdruck einer modernen Biopolitik.

Der Balkankrieg macht zudem wieder einmal deutlich, was es heißt, wenn sich Volksgruppen ausschließlich als „Ethnie“ definieren. Die Grundlage des Barbarischen, Antireligiösen ist damit bereits gelegt. „Der ethnisch definierte Mensch“, so schrieb die damalige Ombudsfrau für Bosnien, Gret Haller, „hat gar keine Autonomie als Mensch mehr und wird völlig auf seine ethnische Zugehörigkeit reduziert“. Recht verletzen und Recht haben verkommt zu einer ethnischen Frage.

Foto: The Advocacy Project, via flickr | Lizenz: CC BY-ND 2.0

Vergegenwärtigen wir uns also noch einmal emotionslos einige historische Fakten, die im Grunde für sich sprechen:

1991: Letzte Volkszählung vor dem Krieg. Srebrenica: 73 Prozent der Einwohner bezeichnen sich als Muslime.

6.3.1992: Beginn der Kämpfe in Bosnien-Herzegowina.

August 1992: Erste Berichte über Gefangenenlager der Serben (Roy Gutman in „Newsday“).

Oktober 1992: Die Serben haben die Macht in ihren Siedlungsgebieten konsolidiert, diese territorial verbunden und „ethnische Säuberungen“ vorgenommen. Dazu haben sie das von den bosnischen Muslimen bewohnte Ostbosnien bis auf sechs Enklaven, darunter Srebrenica, erobert. Auch die Hauptstadt Sarajevo sowie Bihac in Westbosnien sind von Serben eingeschlossen.

6.5.1993: Alle belagerten bosnischen Enklaven – Srebrenica, Sarajevo, Tuzla, Zepa, Gorazde und Bihac – werden zu UN-Schutzzonen erklärt (Resolution 824).

10.6.1993: Die NATO übernimmt den Schutz der UNPROFOR aus der Luft, die Abstimmung über Einsätze erfolgt in einem komplizierten Zwei-Schlüssel-System mit der UNO. Die NATO-Flugzeuge sollten aber nie wirklich zum Schutz der Bosnier zum Einsatz kommen.

24.5.1995: Der französische General Bernard Janvier, Kommandeur der UNO-Truppen in Ex-Jugoslawien, schlägt dem Sicherheitsrat die Aufgabe der Schutzzonen vor. [General Janvier war einer der härtesten Gegner von möglichen NATO-Angriffen gegen serbische Landziele während der Eroberung Srebrenicas. Er ließ das schlecht vorbereitete „Dutchbat“ alleine.]

6.-11.7.1995: Serben erobern die Schutzzone Srebrenica trotz der Anwesenheit von 419 Blauhelm-Soldaten. Der Befehlshaber der bosnischen Serben, General Mladic, leitet die Aktion persönlich. Dreißig niederländische Blauhelm-Soldaten als Gefangene in der Gewalt der Serben.

10.7.1995, 19.00 Uhr: Das niederländische Bataillon „Dutchbat“ fordert Luftunterstützung an. General Janvier zögert, weist drei solcher Aufrufe ab. Flugzeuge erreichen Srebrenica, kehren aber wieder um.

11.7.1995: Erst um 14.30 Uhr greifen NATO-Flugzeuge serbische Panzer an.

Um 15.00 Uhr wird die Beendigung der Angriffe wegen der Gefahr von Geiselnahmen verlangt.

16.00 Uhr: Eroberung Srebrenicas.

20.30 Uhr: Treffen Karremans/Mladic [Berüchtigter Sektglas-Empfang]. Präsident Izetbegovic ruft die UNO vergeblich zur Rückeroberung auf. [Viele niederländische Soldaten haben sich niemals mit dem Ziel ihres Einsatzes identifiziert; Zitat: „This is not my war!“]

12.7.1995: „Dutchbat“ wird von den Serben praktisch entmachtet. Zehntausende Frauen und Kinder, die Schutz bei der UN-Basis Potocari gesucht haben, werden mit Bussen deportiert.

12.7. bis 18.7.1995: Ca. 8.300 muslimische Jungen und Männer werden von serbischen Militärs und Militärpolizisten der bosnischen Serben bei Srebrenica ermordet.

11.7.1995: Die niederländischen Blauhelme verlassen Srebrenica. [Es hat nach den Ereignissen keine wirklichen Worte des Bedauerns seitens der beteiligten „Dutchbat“-Offiziere oder Mannschaften gegeben. Der kommandierende Offizier Karremans wurde später befördert.]

Erst am 26.7.1995 stimmt der US-Senat für die Aufhebung des Waffenembargos gegen Bosnien-Herzegowina.

12.10.1995: Waffenstillstand in ganz Bosnien und Herzegowina, letzte Kämpfe am 21.10.1995.

14.12.1995: Das im November ausgehandelte Friedensabkommen von Dayton wird von den Präsidenten unterschrieben. Srebrenica wird, wie andere früher mehrheitlich muslimische Gebiete auch, Teil der „Republika Srpska“ der bosnischen Serben.

[Quellen: Unter unseren Augen, von Hajo Funke und Alexander Rhotert, Verlag Das Arabische Buch, Berlin 1999; Srebrenica – Ein Prozess, Herausgegeben von Julija Bogoeva und Caroline Fetscher, Suhrkamp, Frankfurt/Main 2002]

Was gehört zur weiteren Geschichte?

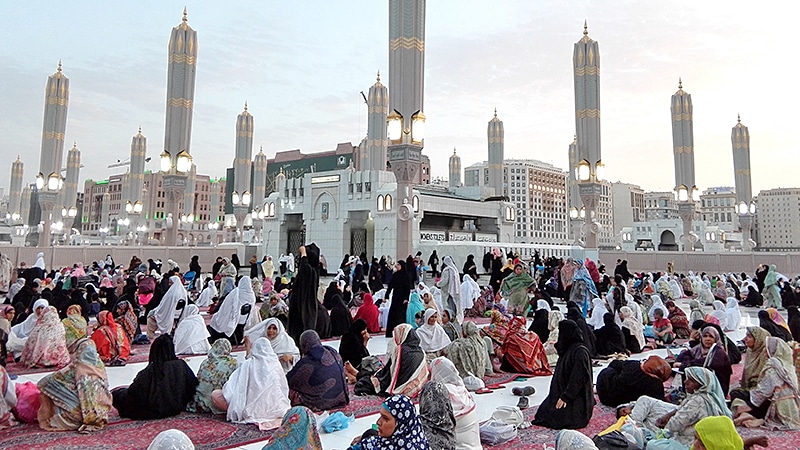

Soweit also zu den nüchternen historischen Fakten. Sie sprechen wie gesagt eigentlich schon für sich. Dennoch, was gehört aber noch zur weiteren Geschichte dieses Krieges und des stattgefundenen Genozids? Wenn wir heute gemeinsam dem Schicksal der unzähligen Opfer des Völkermords in Srebrenica gedenken, dann verrichten wir nicht nur eine notwendige gemeinsame Trauerarbeit, sondern wir tauchen auch in den besonderen Erfahrungshorizont europäischer Muslime ein.

Seit dem 11. September ist etwas in Vergessenheit geraten: Dass gerade im letzten Jahrhundert die Muslime in Europa nicht etwa Aggressoren, sondern immer wieder auch Opfer waren. Der Krieg auf dem Balkan und insbesondere die unvergesslichen Bilder aus Srebrenica sind und bleiben damit der natürliche Teil unserer gemeinsamen kollektiven Erinnerung.

Zur Verortung und zum Denken eines „europäischen Islam“ gehören zweifellos Städte wie Sarajevo und Cordoba, gehört der west-östliche Diwan Goethes, gehört das Denken Ibn Al-’Arabis und gehört Srebrenica gleichermaßen. Mit europäischen Muslimen meine ich, wenn ich dies ausdrücklich anmerken darf, diejenigen Muslime, die europäische Sprachen sprechen.

Ich würde gerne einige weitere Aspekte der geschichtlichen Deutung, aus europäischer und muslimischer Sicht, hier ansprechen. Zunächst ist festzustellen: Der Krieg auf dem Balkan war auch, aber nicht nur, ein ethnischer Konflikt zwischen verfeindeten Volksgruppen. Diesen Umstand versteht man besser, wenn man sich für einen Moment die Symbolsprache der Konflikte auf dem Balkan vergegenwärtigt.

Einen weltweiten Bekanntheitsgrad haben diese tragischen Ereignisse auf dem Balkan ja immer wieder durch das umkämpfte Amselfeld erlangt, auf welchem im Jahr 1389 die Osmanen das Heer der Serben geschlagen haben.

Dieser Ort, der sich im heutigen Kosovo befindet, wurde immer wieder zum Symbol für das serbische Nationalbewusstsein (und, wenn ich diese Anmerkung hier machen darf: jedes Nationalbewusstsein in Europa ist natürlicherweise in der Gefahr, in ein rassisches Bewusstsein umzuschlagen).

Für Milosevic war es ein Leichtes, an dieser Stelle, mit seiner weniger berühmten als berüchtigten Rede, die Balkankriege der 90er Jahre einzuleiten, indem er auf die damals genau sechs Jahrhunderte zurückliegende Schlacht bewusst Bezug nahm. Es ist dabei nicht überraschend, sondern vielmehr vielsagend, dass während des Krieges von der serbischen Propaganda den Bosniern gerade eine ethnische Identität nicht wirklich zugebilligt wurde.

Sie wurden, auf ihre islamische Identität anspielend, von der serbischen Propaganda immer wieder als „Türken“, also gerade nicht als Europäer, bezeichnet. So wurde verdeutlicht, dass man den Muslimen weder ein eigenes Territorium zubilligte, noch ihre Identität als europäische Volksgruppe überhaupt anerkennen wollte. Hieraus speist sich wohl auch der totalitär-unmenschliche Zug der Kriegsführung.

Es sind vor allem drei weitere Aspekte der Aufklärung und Würdigung der Ereignisse in Bosnien, die auch zehn Jahre nach Srebrenica aus meiner Sicht nicht in den Hintergrund geraten dürfen und nach weiterer Aufklärung verlangen. Diese Aspekte seien – natürlich in aller Kürze – hier genannt: Die Rolle der orthodoxen Kirche in Bosnien, die Rolle der Westmächte, von Srebrenica bis Dayton, und die Rolle der Täter-Opfer-Perspektive.

Zur Rolle der orthodoxen Kirche in Bosnien

Schwere Vorwürfe gegen die Serbisch-orthodoxe Kirche hat zu Recht die Gesellschaft für bedrohte Völker International (GfbV) nach der Veröffentlichung des so genannten Srebrenica-Videos erhoben. „Die Serbisch-orthodoxe Kirche hat die Ermordung und Vertreibung der bosnischen Muslime und damit die Auslöschung des 500 Jahre alten mitteleuropäischen Islam aus Bosnien bedingungslos unterstützt“, stellte der (damalige) Präsident der GfbV International, Tilman Zülch, fest.

Zülch weiter: „Das Video belegt einmal mehr, wie unmittelbar diese Kirche in den Genozid an den bosnischen Muslimen verstrickt ist.“ In dem Video war zu sehen, wie der in Serbien populäre Abt Gavrilo aus dem Kloster des heiligen Erzengels in Privina Glava bei Sid im Nordwesten von Belgrad die serbischen Mörder von sechs muslimischen Zivilisten aus Srebrenica segnete.

Eine ähnliche Szene ist auf einem weltweit verbreiteten Foto der Agentur Reuters zu sehen, das wenige Tage nach der Erschießung von mindestens 7.800 bosnischen Männern und Knaben aus der ehemaligen UN-Schutzzone durch serbische Einheiten in Ostbosnien am 25. Juli 1995 aufgenommen wurde.

Auf dem Bild reicht Patriarch Pavle, der höchste Geistliche der serbisch-orthodoxen Kirche, den heute mit internationalem Haftbefehl gesuchten Hauptkriegsverbrechern Radovan Karadzic und Ratko Mladic in Sokolac bei Sarajevo geweihtes Brot. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.

Zur Rolle der Westmächte

Immer wieder diskutiert wurde die Rolle der NATO-Staaten in diesem Konflikt. Wir wissen heute, dass die UNO sowie die Militärführungen und Regierungen mehrerer NATO-Staaten mindestens vier Monate vor dem Fall der ostbosnischen UNO-Schutzzone Srebrenica im Juli 1995 sehr konkrete Informationen über die Angriffsvorbereitungen und Eroberungspläne der bosnischen Serben hatten.

Doch Überlegungen im New Yorker UNO-Hauptquartier, den militärischen Schutz Srebrenicas zu verstärken, wurden nach einer Intervention der Clinton-Administration Anfang April 1995 gestoppt.

Diese neuen Erkenntnisse, die im Widerspruch zu dem im November 1999 vorgelegten Srebrenica-Untersuchungsbericht von UNO-Generalsekretär Kofi Annan stehen, erbrachten gemeinsame Recherchen der taz und des niederländischen Radiosenders VPRO.

Wir können hier nur noch einmal an die skandalöse Folgenlosigkeit der Untersuchungen der Akte Srebrenica erinnern. Dunkel bleibt die Rolle von Militärs und Politikern, sieht man einmal vom Rücktritt der niederländischen Regierung Kok am 16.4.2002 nach Veröffentlichung eines Reports über Srebrenica durch das Niederländische Institut für Kriegsdokumentation (NIOD) ab.

Bis heute verweigert sich Frankreich wirklichen Untersuchungen über die Rolle der französischen Politik und Militärs, so zum Beispiel über die dubiose Rolle des französischen Generals Janvier.

Es bleibt nach wie vor eine offene Frage, inwieweit das „humanitäre“ Engagement oder Nicht-Engagement, das Gewähren und Nichtgewähren von Hilfe, die Rolle von Embargos und so weiter auch von geopolitischen Gesichtspunkten und Zielvorstellungen geprägt war.

Foto: CIA, via Wikimedia Commons | Lizenz: gemeinfrei

Zur Täter-Opfer-Perspektive

Schon der Daytonvertrag an sich birgt – aus Sicht vieler Bosnier – das Problem, dass die Vertragsmodalitäten in Dayton den serbischen Despoten Milosevic als gleichrangigen Verhandlungspartner anerkennen.

Der Daytonvertrag hat sicher einige juristische Schwächen, die indirekte Akzeptanz Milosevics ist jedoch seine evidente moralische Schwäche und hat die Regierungszeit Milosevics wohl mit entscheidend verlängert.

Aber auch zehn Jahre nach dem Krieg gibt es weitere handfeste Zweifel an der gerechten Aufarbeitung der Tragödie. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat beispielsweise der NATO schwere Versäumnisse bei der Suche nach den als Kriegsverbrecher angeklagten bosnischen Serben Ratko Mladic und Radovan Karadzic vorgeworfen.

Zehn Jahre nach dem Völkermord von Srebrenica befinden sich der einstige bosnisch-serbische Militärführer und der bosnisch-serbische Ex-Präsident noch immer auf freiem Fuß. Die Leiterin der Abteilung für Europa und Zentralasien von Human Rights Watch, Holly Cartner, klagte: „Dass Karadzic ein Jahrzehnt nach Srebrenica noch immer frei herumläuft, ist ein schweres moralisches Versäumnis“. Laut Human Rights Watch gab es von Seiten der NATO-Friedenstruppen in den vergangenen zehn Jahren nur drei bestätigte Versuche, Karadzic zu verhaften.

Auch ein Weiteres möchte ich in diesem Zusammenhang anführen. Ich war vor drei Jahren Zeuge, als drei bosnische Generäle wegen Verletzung des Kriegsrechts in Den Haag angeklagt worden sind. In einigen Dutzend Fällen war es laut Anklageschrift in ihren Einheiten zu Lynchjustiz und Übergriffen gekommen.

Auf dieses Verfahren angesprochen, erklärte mir Alija Izetbegovic, man dürfe nicht vergessen, dass in dem untersuchten Zeitraum bis zu 110.000 Bosnier und Bosnierinnen ums Leben kamen. Dies spricht natürlich nicht gegen einen Prozess gegen die Generäle, wohl aber gegen das Vergessen der eigentlichen Verursachung des gesamten Krieges.

Sicher gehört es zu den moralischen Grundverpflichtungen der Bewertung dieses Krieges, Aggressor und Opfer immer wieder klar auseinanderzuhalten.

Meine verehrten Anwesenden, was bleibt nun also aus europäisch-muslimischer Sicht? Als wir Mitte der 90er Jahre in Weimar einige Veranstaltungen zum Thema Bosnien organisiert hatten, waren wir immer wieder über das fehlende Interesse der europäisch-bürgerlichen Eliten erstaunt.

Für mich war dies besonders unverständlich, da wir doch in der Schule gelernt hatten, dass eine Verfolgung aufgrund der religiösen Zugehörigkeit sich in Europa keinesfalls wiederholen dürfe.

Jetzt aber wurde man am Fernsehschirm Zeuge von jahrelang andauernden Übergriffen, Säuberungen und Verfolgungen. Für mich ein Trauma. Srebrenica hat allerdings auch – wie man es beispielsweise an der Politik des deutschen Außenministers ablesen kann – zu einem Bewusstseinswandel geführt. Srebrenica, so heißt es, hat die Idee eines deutschen Pazifismus erledigt.

Zumindest auf, oder besser gesagt allerdings leider nur auf dem Balkan. Tatsächlich leisten ja auch heute noch Soldaten der Bundeswehr, vor einigen Jahren noch undenkbar, einen Beitrag zur labilen Sicherheitslage in der Region.

Foto: SorinVides, Shutterstock

Aber kommen wir zurück zu unserem eigentlichen Thema, den Menschen in Bosnien. Ich habe die positive Haltung der bosnischen Muslime nach den schrecklichen Kriegsereignissen immer bewundert. Die oft betonten Charaktereigenschaften eines angeblich „kriegerischen“ Islam treffen auf den Islam in Bosnien augenscheinlich nur wenig zu. Das ist eine wichtige Botschaft.

Es ist kein Zufall, dass Huntington bei seiner düsteren Vision des angeblich drohenden „Clash der Zivilisationen“ den bosnisch-europäischen Islam nicht erwähnt, oder besser nicht erwähnen kann. Die bosnisch-europäischen Muslime jedenfalls haben zu dem Konflikt der Kulturen – in jeder Hinsicht – herzlich wenig beigetragen.

Mehr noch, die Existenz der europäischen Muslime und die Existenz ihrer Kultur zeigt gerade, dass dieser angebliche Kulturkampf zwischen Europa und dem Islam eine Fata Morgana darstellt.

Eine andere Frage wäre es, ob auf dem Balkan ein neuer Konflikt droht, dessen mögliche Ursachen weniger kultureller als eher politisch-ökonomischer Natur sind. Der Balkan droht im sich abzeichnenden „Weltinnenraum des Kapitals“, so nennt Sloterdijk die neue globale Ordnung, zu einer vernachlässigten Außenzone zu werden.

Heute ist das Wort „Balkanisierung“ längst eine Art politisches Schimpfwort geworden. Es verwundert nicht, dass es keine wirkliche öffentliche Debatte über einen EU-Beitritt Bosniens gibt. Ich halte diesen Umstand, unabhängig vom Ergebnis, für zutiefst unlogisch.

Eine solche Debatte wäre aus den genannten Gründen für das geschichtliche Selbstverständnis Europas ungeheuer wichtig und als Debatte übrigens gerade für diejenigen schwer zu führen, die den Islam allein als eine fremde Religion von Ausländern definieren und ausgrenzen wollen.

Der Fall Bosniens zeigt, dass der Islam und Europa geschichtlich durchaus zusammengehören. Im Gegensatz zur Türkei dürfte auch die geografische Zugehörigkeit Bosniens zu Europa völlig außer Frage stehen.

Foto: Adev, Unsplash

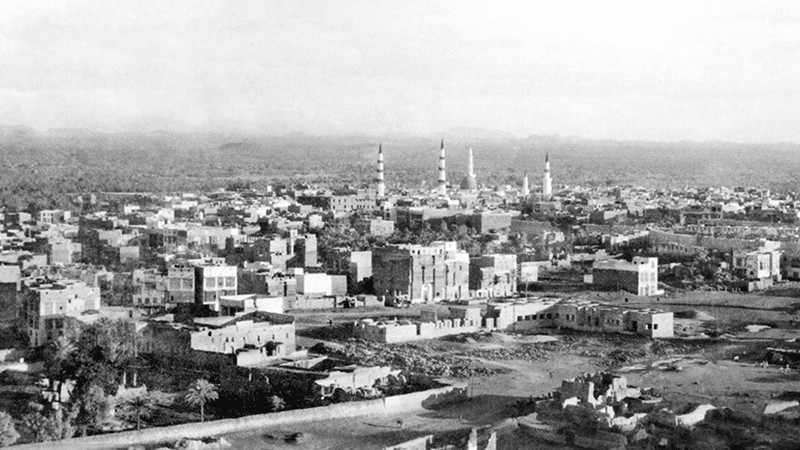

Viele Geschichten, die das 20. Jahrhundert geprägt haben, beginnen und enden in Sarajevo. Sarajevo ist eine europäische Stadt. Ein Blick auf die Stadt gehört zu den europäisch-geschichtlichen Erfahrungen.

Blickt man auf das Tal, so sieht man wie an einer Schnur geschichtliche Abläufe und ihre architektonischen Ausdrucksformen aneinander gereiht. Geschichte ist sozusagen in jeder Epoche zum Greifen nah. Osmanisch geprägter Islam, österreichisch-ungarische Kaiserzeit, säkulare Ideologien, bis hin zum Olympiastadion und seinen Massengräbern.

Eine meiner bewegendsten Begegnungen fand vor einigen Jahren mit dem mittlerweile verstorbenen Alija Izetbegovic statt. Der ehemalige Präsident war von seiner tragischen Geschichte schwer gezeichnet und berichtete über seine, eigentlich von ihm nie gewollte, politische Karriere.

Der Islam, so Izetbegovic, hatte ihn vor allem als eine ökonomische Lehre fasziniert, die die damals herrschende Lehre des Kommunismus zurückwies. Das Gespräch drehte sich dann schnell um die negativste der gegenwärtigen Möglichkeiten auf dem Balkan: einen neuen, sich wiederholenden Bürgerkrieg.

Dies wäre, wie wir gemeinsam feststellten, auch deswegen eine Tragödie, weil dies auch ein neuer Bürgerkrieg zwischen jungen Serben, Kroaten und Bosniaken wäre, jungen Leuten, die alle im Grunde nicht mehr so genau wissen würden, was der eigentliche „kulturelle“ Unterschied zwischen ihren Völkern und Nationen ist.

Die Zurückhaltung der bosnischen Muslime

Schlussendlich: Ich habe, wie gesagt, die Zurückhaltung der bosnischen Muslime nach den schrecklichen Ereignissen immer bewundert. Auch dies gehört hierher: Ein Selbstmordattentat, ausgeführt durch einen bosnischen Muslim, ist, religiös und existenziell, Gott sei dank undenkbar. Eine Lehre oder ein Lehrer, die oder der solche Taten als „religiös“ verklärt, zum Glück auch.

Exemplarisch sei die folgende, zusammenfassende Antwort von Mufti Mustafa Ceric zur Rolle Bosniens im aktuellen Spannungsfeld Europa – Islam – Terrorismus genannt.

Ceric sagte in einem Interview mit der tageszeitung: „Man kann nur beschämt sein über das, was geschah, und dass man es zugelassen hat. Wenn wir in Bosnien jetzt in die terroristische Ecke gestellt werden, dann hat dies etwas mit dem schlechten Gewissen uns gegenüber in Europa zu tun. Dabei gab es hier in Bosnien nach dem Ende des Krieges keine Revanche gegenüber den Tätern, obwohl es viele Gründe dafür gegeben hätte. Wir haben uns zivilisiert benommen. Während des Krieges mussten wir jegliche Hilfe annehmen, weil Europa zögerte, uns gegenüber der Aggression zu verteidigen. Deshalb kamen so genannte Mudschaheddin ins Land, die solidarisch mit uns sein wollten. Das liegt also auch in der europäischen Verantwortung. Zudem muss man sich fragen, was der Wahhabismus eigentlich ist. Es gibt einen politischen und religiösen Wahhabismus; der politische wurde vom Westen kreiert, um das türkisch-osmanische Reich zu schlagen. Saudi-Arabien ist nach wie vor Verbündeter des Westens. Der ideologische Wahhabismus, die Theologie, ist uns bosnischen Muslimen fremd geblieben. Wir haben ein anderes Verständnis von Staat und Gesellschaft; die bosnischen Muslime werden sich darin nicht verändern, da können sie sicher sein.“

Man kann sich, verehrte Anwesende, zur Geschichte des letzten Jahrhunderts mit ihren verheerenden Kriegen, maßlosen Ideologien und menschenverachtenden Lagern letztlich nicht geistig indifferent verhalten. Am Schlimmsten wäre wohl, als Konsequenz dieser Ereignisse, eine fatalistische oder nihilistische Haltung.

Als Gläubiger, unabhängig von der Konfession, gehört die Akzeptanz des Schicksals, wie schwer es auch sein mag, zur geistigen Konstitution. Ein bosnischer Freund hat mir einmal nach einem Gespräch über dieses Thema gesagt: „Nach Srebrenica hört man entweder auf zu beten, oder man beginnt damit“. Wir haben dann gemeinsam das Abendgebet verrichtet und einen neuen Tag begonnen.

* gehalten am 2. Juli 2005.