Israelische Regierungsbehörde: Eine Behörde für politische Forschung spricht in einem Papier von „Bevölkerungstransfer“.

Jerusalem (KNA). In israelischen Medien kursieren Teile eines Berichts für den Geheimdienst, der eine gewaltsame und dauerhafte Vertreibung aller Palästinenser aus Gaza empfiehlt.

Der Rechtsanwalt Daniel Seidemann vom Jerusalem Peace Institute hält das Dokument für authentisch. Es sei schockierend und zutiefst beunruhigend, schreibt Seidemann auf X (Dienstag).

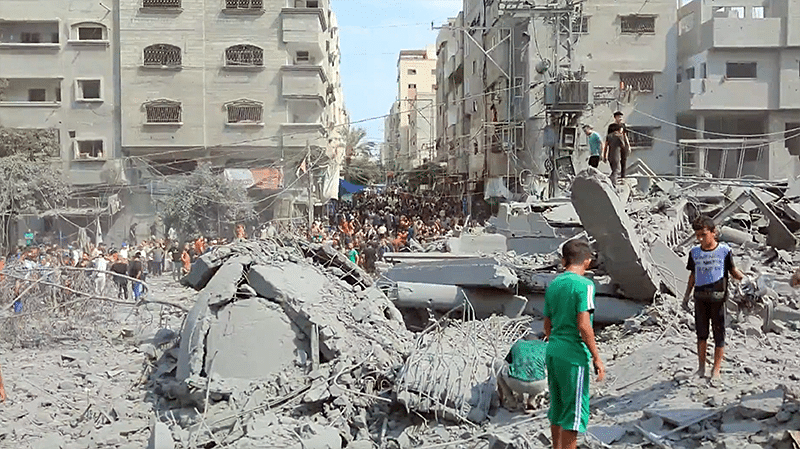

Foto: Yousef Hammash, X

Israelische Regierungsbehörde soll eine Vertreibung von Palästinensern empfehlen

Der Bericht empfiehlt israelischen Medien zufolge, die 2,2 Millionen palästinensischen Bewohner des Gazastreifens auf die ägyptische Sinai-Halbinsel umzusiedeln. Solche Pläne würden nach internationalem Recht ein schweres Kriegsverbrechen darstellen.

Das zehn Seiten umfassende Dokument vom 13. Oktober 2023 trägt demnach das Logo des Geheimdienstministeriums, einer kleinen Regierungsbehörde, die politische Forschung betreibt und ihre Vorschläge mit Geheimdiensten, Armee und anderen Ministerien teilt.

Die Behörde bewertet drei Optionen zur Zukunft der Palästinenser im Gazastreifen und empfiehlt als bevorzugte Vorgehensweise einen vollständigen Bevölkerungstransfer.

Sie fordere Israel zudem auf, die internationale Gemeinschaft für die Unterstützung dieses Vorhabens zu gewinnen, hieß es. Das Geheimdienstministerium ist keinem Geheimdienst direkt verantwortlich, sondern erstellt unabhängig Studien und Grundsatzpapiere.

UNRWA Photo by Hussein Owda

Evakuierung in Zeltstädte auf dem Sinai empfohlen

Das Dokument empfiehlt laut den Berichten, die Zivilbevölkerung während des Krieges auf den Sinai zu evakuieren. Zeltstädte und später dauerhaftere Städte im nördlichen Sinai sollten die vertriebene Bevölkerung aufnehmen. Später solle man eine Zone von mehreren Kilometern innerhalb Ägyptens schaffen und die Rückkehr der Bevölkerung nahe der Grenze zu Israel verhindern.

Es müsse deutlich werden, „dass es keine Hoffnung auf eine Rückkehr in die Gebiete gibt, die Israel bald besetzen wird“, zitieren israelische Medien aus dem Papier; und weiter:

„Allah hat dafür gesorgt, dass Sie dieses Land wegen der Führung der Hamas verlieren – Sie haben keine andere Wahl, als mit der Hilfe Ihrer muslimischen Brüder an einen anderen Ort zu ziehen.“

Foto: IDF Spokesperson’s Unit, via Wikimedia Commons | Lizenz: CC BY-SA 3.0

Israel drängt Ägypten zur Aufnahme

Unterdessen drängt Israel Ägypten weiter, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Ein hochrangiger ägyptischer Beamter sagte laut dem israelischen Portal ynet.news, Kairo sei an einem Dialog mit palästinensischen Fraktionen interessiert, um eine Umsiedlung von Bürgern aus Gaza in den Sinai zu verhindern.

Premierminister Benjamin Netanjahu hat sich demnach an internationale Regierungen und Führungspersönlichkeiten gewandt und sie um Hilfe gebeten, um Ägyptens Präsidenten Abdel Fattah El-Sisi vom Gegenteil zu überzeugen.

El-Sisi lehnt die Idee ab; er schlug zuletzt vor, dass Israel die Palästinenser im Negev unterbringen sollte. Ägypten zeigt sich besorgt über den möglichen Zustrom von Flüchtlingen, die versuchen, die Grenze beim Übergang Rafah zu durchbrechen.

Ein Vorschlag sieht vor, dass die Weltbank Ägypten im Gegenzug für die Aufnahme der Flüchtlinge einen erheblichen Teil der Schulden erlassen könnte.