In seinen Essay schreibt Ahmet Aydin über die Reisen deutscher Geister. Er erinnert an den fast vergessenen Georg Forster.

(iz). „Was bleibet aber, stiften die Dichter.“ So schließt Hölderlin sein Gedicht „Andenken“ ab. In ihm reflektiert er darüber, an welche Menschen man sich eher erinnert. Reisende Seefahrer oder Dichter? Mit anderen Worten: Gedenken wir öfter der Menschen, die auf der Welt reisen oder derer, die in das Innere, d.h. das Herz, reisen? Warum denkt er überhaupt darüber nach?

Während die europäischen Staaten Amerika, Afrika, Australien ausbeuten und darüber nachdenken, wie sie das Osmanische Reich besiegen und aufteilen können, ist Deutschland nicht einmal eine geeinte Nation. Es war in Fürstentümer gespalten und reiste im Auftrag der Fürsten nicht über die Weltmeere der Erde. Die deutschen Dichter und Denken reisten in die Tiefen der menschlichen Natur. Dies bringt Friedrich Schiller mit den folgenden Worten zum Ausdruck: „Das ist nicht des Deutschen Größe / Obzusiegen mit dem Schwert, / In das Geisterreich zu dringen / Männlich mit dem Wahn zu ringen / Das ist seines Eifers wert.“

Die Deutschen reisen in den Geist, doch einer bereist die Welt

Die deutschen Dichter und Denker erforschten die engelhafte und tierische Seite des Menschen. Sie stellten sich die Frage, warum die Epoche der Aufklärung nicht dazu führte, dass die Menschen sich menschlich, d.h. zivilisiert, verhalten. Friedrich Schiller sagte, bevor der Mensch in die bürgerliche Freiheit entlassen wird, muss er lernen, seine Begierden zu beherrschen. Die französische Revolution sei ein Beispiel für seine Behauptung. Die Menschen, die ihre Begierden und ihren Zorn nicht beherrschen können, fielen übereinander her. Das zeige, wie barbarisch auch der aufgeklärte Mensch sei. Aufklärung habe den Menschen nicht menschlicher gemacht. Im Gegenteil: Die Aufklärung habe die Menschen in die Lage versetzt, ihre Barbarei zu verdecken. Statt zuzugeben, sich charakterlich verbessern zu müssen, lernten die Menschen ihr unzivilisiertes, wildes Verhalten so darzustellen, dass es gerechtfertigt sei.

Die Dichter und Denker aus Weimar lehren uns: Die Europäer erobern gerade die Welt. Doch statt anderen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, beuten sie andere aus. Warum? Weil sie selbst noch barbarisch sind. Barbaren seien solche, die Wissen und Kultur, aber kein Mitgefühl besitzen. Wilde seien solche, die sich nie mit Wissen und Kultur beschäftigt haben. Schiller hat Deutschland nie verlassen. Er schrieb zwar über andere Völker und Gesellschaften, aber musste sich dabei gänzlich auf Reiseberichte der europäischen Seefahrer verlassen. Doch das machte ihn nicht zu einem Menschen, der andere Gesellschaften verachtete. Schiller las Herders „Ideen“ und Georg Forsters „Reise um die Welt“.

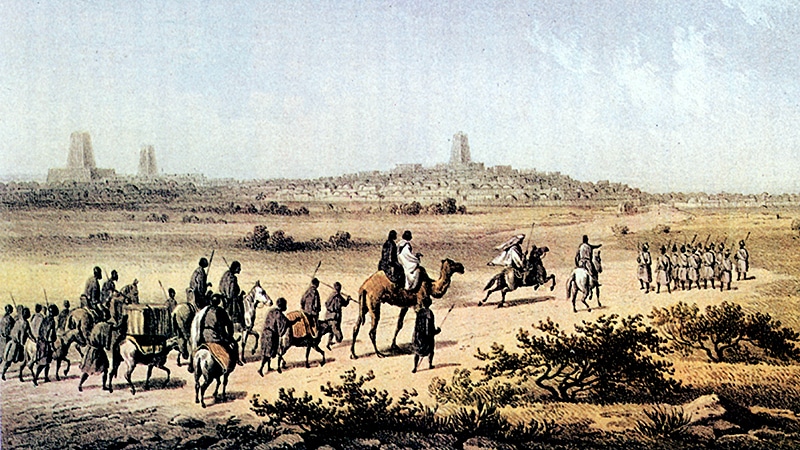

Forster bereiste von 1772-1775 mit dem englischen Seefahrer James Cook die gesamte Welt und schrieb anschließend sein Buch. Im Vorwort schreibt er, dass er nicht wie andere europäische Seefahrer mit Vorurteilen andere Völker und Gesellschaften beurteilen will: „Alle Völker haben gleiche Ansprüche auf meinen guten Willen.“ Er sah, dass andere europäische Seefahrer sich auf schlechte Dinge fokussierten, die sie sahen. Forster beschrieb sowohl Schlechtes als auch Gutes. Das unterscheidet seinen Reisebericht von allen anderen Reiseberichten.

Es gab eine große Debatte über Rassismus in der Zeit der deutschen Aufklärung. Forster ist kein Rassist. Ein Beispiel: Forster sah in Tahiti, dass die Frauen der Insel sich für materiellen Reichtum auszogen und die Nähe zu fremden Männern suchten. Während in Reiseberichten anderer Europäer alle Frauen dieser Gesellschaft verurteilt wurden, schreibt Forster was anderes. Würde man bestimmte europäische Frauen zum Maßstab für alle europäischen Frauen nehmen, würde ein falsches Bild der europäischen Frau vermittelt werden. Genauso ist es verkehrt, hier einzelne Frauen zum Maßstab zu nehmen. Diese Art der Darstellung stellt für europäische Reiseberichte eine Revolution dar. Wieland, Goethe, Herder und Schiller bewunderten Forsters Buch „Reise um die Welt“. Sie urteilen über andere ebenfalls gerechter wie Forster. Forster kannte nicht nur die Geistesgeschichte Europas aus den Büchern. Er bereiste nicht nur die Welt. In Paris traf er Männer wie Benjamin Franklin aus Amerika. Er traf Männer, die die Welt gesehen haben und dazu beitrugen, dass der heutige Staat, die USA, 1776 gegründet wurde.

Thomas Paine: Der Mann, dessen Stift die Welt veränderte

Thomas Paine war ebenfalls ein Reisender. Er reiste, um Gesellschaften Freiheit zu bringen. Er sah wie in Amerika Sklaven primitiver als Haustiere behandelt wurden. Er kämpfte für Gleichheit der Menschen. Der erste Schritt für die Gleichheit sei die Unabhängigkeit von England. Der Kampf war letztlich erfolgreich. Die USA wurde unabhängig von England. Doch das reichte ihm nicht.

Er ging aus den USA nach Frankreich. In Frankreich sah er, wie mehr als die absolute Mehrheit der Menschen behandelt wurde: Sie wurden behandelt wie Sklaven einer kleinen Gruppe von Menschen. Da er in Amerika für die Freiheit des einfachen Bürgers erfolgreich kämpfte, tat er es auch hier. Seine Waffe war der Stift. Er schrieb und motivierte die Menschen. Paine schrieb: „Es steht in unserer Macht, die Welt aufs Neue zu beginnen.“ Er war einer der Gründe, warum die Bevölkerung in Frankreich den Mut entwickelte für die weltverändernde Französische Revolution.

Das war der Westen. Die europäische Welt, als sie die Herrschaft über die Welt allmählich erlangte und die muslimische Welt nach und nach besiegte. Helge Hesse, ein zeitgenössischer deutscher Autor, beschreibt diese Zeit in seinem Buch „Die Welt neu beginnen“: „Europa lag offen wie ein offener bunter Platz, auf dem man sich gegenseitig besuchte und Ideen anderer aufgriff.“ Der Austausch von Ideen und Erfindungen machte Europa groß. Gemeinsam in einem Café zu sitzen und Ideen auszutauschen befruchtet die Arbeit. Europa und sein Aufstieg ist dafür ein Beweis.

Der Austausch von Ideen schärft den Blick

Alexander von Humboldt ist ein Reisender, der Ideen vermittelte. Er saß in Weimar und Jena mit Goethe und Schiller zusammen und tauschte am Tisch Ideen mit ihnen aus. Dann bereiste er gemeinsam mit Forster erst Teile Europas und später reiste er nach Amerika, traf dort Gründerväter der USA und zettelte in Südamerika einen Aufstand der Einheimischen gegen die Fremdherrschaft an. In die Geschichte ging er aber ein als zweiter Entdecker Amerikas. So wird er genannt. Denn er entdeckte Amerika als Naturforscher. Ihm haben wir die biologische Erkundung des amerikanischen Kontinents zu verdanken. Seine Fähigkeit die Natur zu erkunden hat er Goethe zu verdanken, einem Dichter. Ein Mann, der die innere Reise antrat, gab Alexander von Humboldt das Werkzeug, um die Natur, d.h. die äußere Welt, zu erkunden. So sagt er es selbst. Goethe habe ihm die Augen gegeben, um die Natur erforschen zu können. Das macht es für Muslime verständlicher, warum der Prophet Muhammed (s) sagte, der Kampf im Innern ist der große Dschihad und der Kampf mit der Außenwelt, ist der kleine. Wer den Kampf in sich verliert, hat nicht den Geist und nicht die nötige Haltung, um im Kampf mit der Außenwelt, den Fokus auf das Wichtige und Schöne nicht zu verlieren. Das ist eine der großen Erkenntnisse, die uns die Weisheit aus Weimar gibt.

Was eine Kultur groß macht

Reisen ist auf verschiedene Arten möglich. Ein Mensch kann, während er einen Kaffee trinkt, um die Welt reisen und andere können die Welt bereisen, aber aufgrund der Vorurteile im Kopf nicht das sehen, was vor ihnen liegt. Alexander von Humboldt sagte: „Das Studium jeglicher neuen Wissenschaft … gleicht einer Reise in ferne Länder.“ Das sagt eben ein Mann, der in fernste Länder gereist ist. Er ist sich bewusst, dass es Menschen gibt die vergebens reisen. Ebenso sind wir uns heute bewusst, dass es Menschen gibt, die Zugang zu jeglichem Wissen haben, aber dennoch ihre eigenen Vorurteile nicht aufgeben möchten. Zu reisen ist eine Fähigkeit, die im Menschen steckt. Wer sie nicht besitzt, kann noch so viele verschiedene Regionen der Welt sehen, er wird seine Art zu denken nicht erneuern können. Das ist das Resultat von Ideologien. Sie sind statisch.

Wer die Fähigkeit zu reisen besitzt, kann in einem Kaffee seines Heimatdorfes sitzen und dennoch der größte Reisende sein. Worüber wird während des Kaffees gesprochen? Wer über weltliches und jenseitiges Wissen und Ideen spricht, wer über Biographien von Menschen spricht, die die Menschheit durch ihre Arbeit vorangebracht haben, der ist ein wahrer Reisender. Wer über Victor Hugos „Die Elenden“, Feriduddin Attars „Konferenz der Vögel“, Rumis „Masnawi“, Moliéres „Misanthropen“, Goethes „Faust“, Ahmed Hilmis „Traumwelten“ oder Ahmed Hamdi Tanpinars „Seelenfrieden“ spricht, der ist ein Reisender. Wer über ein Gedicht spricht, der ist ein Reisender.

Wer über diese Dinge nicht sprechen kann, scheint dazu verdammt, immer wieder dasselbe zu denken. Er ist zu keinen neuen Gedanken fähig. Er ist ein Sklave der Tagesordnung. Er kann aus dem Alten nichts Neues aufbauen. Alexander von Humboldt schreibt in einem Brief: „Die Werke sind gut, soweit sie bessere entstehen lassen.“ Ein Gespräch zum Kaffee oder Tee ist eine Reise. Wir lernen neues Wissen, neue Ansichten oder neue Begriffe.

Fragen, die zu einem Kaffee einladen

Die verschiedenen Gesellschaften in Europa und Amerika tauschten Ideen miteinander aus. Das bewirkte, dass es etwas neu gestaltete. Sie lehnten nicht hochmütig Fremdes ab. Das tun nur Gesellschaften, die sich ihrer eigenen Identität unsicher sind. Wenn es etwas Schönes in einer fremden Gesellschaft gibt, dann zeugt es von Klugheit und Weisheit, es sich anzueignen. Die Ideen der Freiheit aus Amerika sind aufgekommen, weil die Menschen so litten. Um die Ausbeutung der Menschen zu verhindern, musste der Mensch kreativ werden und sein Leben einsetzen. Thomas Paine half mit und war erfolgreich. Er reiste nach Frankreich und brachte Ideen aus der „neuen Welt“ mit. So wie al-Andalus in Europa Jahrhunderte zuvor für Muslime die neue Welt war, so war jetzt Amerika für die Europäer die neue Welt. Die Ideen, die hier entwickelt wurden, leiteten letztendlich auch die Tanzimat-Zeit im Osmanischen Reich ein. Der Verstand ist das Werkzeug derer, die eine Gesellschaft gestalten. Welche Missstände herrschen heute? Ist der damalige Begriff von Freiheit noch aktuell? Das sind Fragen, die zu einem Kaffee oder Tee einladen.

Welche Reise ist nun bedeutender? Reisen in der Welt oder die Reisen mit dem Geist? Ich denke Folgendes: Wenn das Reisen in der Welt ausbleibt, ist das Reisen in den Geist nur beschränkt möglich. Das zeigt uns das Beispiel mit Kant. Wir erinnern uns heute eher weniger der Seefahrer. Die Namen unserer Dichter aber, die Begriffe prägen, damit wir uns treffend ausdrücken können, diese Namen bringen wir noch heute unseren Kindern bei. Da scheint mir zu bezeugen, was Hölderlin schrieb: „Was bleibet aber, stiften die Dichter.“

Schiller konnte das ihm Fremde freundlicher und gerechter beurteilen. Bloß seinem eigenen Volk und Gesellschaft nützlich zu sein, schien ihm egoistisch und schickt sich für einen Menschen nicht, der die Geschöpfe Gottes in Gänze liebt. Nur wer sich für die Leidenden aller Völker und Gesellschaften einsetzt, der ist gemäß der Weimarer Schule ein Held. Das ist die Idee von Schiller, Herder, Wieland und Goethe, die alle Freunde von Forsters Beschreibungen waren und sie verinnerlichten. Das fasst Schiller in seinem Gedichtfragment „Deutsche Größe“ zusammen. Auch für ihn ist die Reise des Geistes immer die wertvollere. Denn sie bringt nicht nur sich selbst Freiheit, sondern hilft allen Menschen zur Freiheit: „Höhern Sieg hat der errungen, / Der der Wahrheit Blitz geschwungen, / Der die Geister selbst befreit. / Freiheit der Vernunft erfechten / Heißt für alle Völker rechten, / Gilt für alle ewge Zeit.“

Dieser Artikel wurde auf Türkisch in der Zeitschrift „Sabah Ülkesi“ veröffentlicht und erscheint mit der freundlichen Genehmigung des Autors.