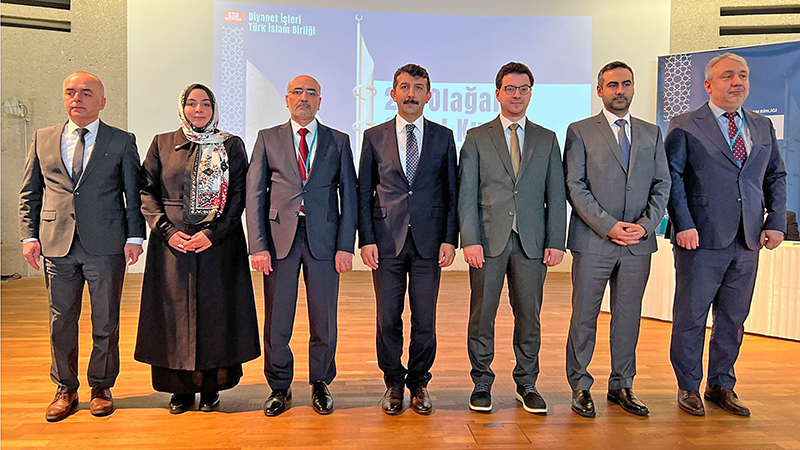

Thema Gemeinschaft: Der Essener Forscher Yunus Ulusoy über Muslime, Demographie, soziale Milieus und was sich daraus ableiten lässt.

(iz). Yunus Ulusoy kam 1973 nach Deutschland und schloss seine Studien an der Ruhr-Universität Bochum als Diplomökonom ab. Er selbst bezeichnet sich als Angehöriger der „frühen zweiten Generation“. Seine Familiengeschichte in Deutschland begann bereits 1962.

Derzeit arbeitet er in der in Essen ansässigen Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung und verantwortet dort den Programmbereich Transnationale Verbindungen Deutschland-Türkei.

Wir sprachen mit dem Forscher im Rückblick auf das „Superwahljahr“ 2024 und die Bundestagswahlen über Migranten und Muslime als Wähler, warum Milieus wichtiger als Herkunft sein können und wie sich die Vorstellungen und Identitäten in den nächsten Jahrzehnten ändern könnten.

Die muslimische Gemeinschaft: Es fehlt an Zahlen

Islamischen Zeitung: In den letzten 12 Monaten wurde sechs Mal in Deutschland gewählt. Trotzdem wissen wir weiterhin nicht, wie Wähler mit Migrationsgeschichte oder Muslime abgestimmt haben. Wie belastbar sind vorhandene Aussagen?

Yunus Ulusoy: Die Forschungsgruppe Wahlen hat nach den Bundestagswahlen einige Zahlen zum Wahlverhalten von Muslimen herausgegeben – über die sie auch berichteten. Eine detaillierte Untersuchung über Parteipräferenzen, Motive und Wahlbeteiligung – zum Beispiel aufgeschlüsselt nach bestimmten Gruppen – gibt es nicht.

Islamische Zeitung: Generell muss man festhalten, dass es überhaupt zu Muslimen in Deutschland nur selten belastbare Zahlen gibt. Woran liegt das?

Yunus Ulusoy: Es gibt belastbare Zahlen zu Herkunftsländern. Sie unterliegen einer bestimmten Definition. Das Statistische Bundesamt hat zwei Definitionen: Bevölkerung mit Migrationshintergrund und neuerdings Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte.

Bevölkerung mit Migrationshintergrund zielte auf die Staatsangehörigkeit ab. Die neuere Version zielt auf Einwanderung ab. Wenn beide Elternteile eingewandert sind, dann gehören sie mit der Nachfolgegeneration zur Bevölkerung mit Einwanderungsgeschichte. Wenn nur ein Elternteil eingewandert ist, wird es gesondert aufgeführt.

Foto: Shutterstock

Wo es um Zahlen geht, geht es auch um Interessen. Und es geht auch um Aspekte von Zugehörigkeit und Identität. Bis wann sollen wir von Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Einwanderungsgeschichte sprechen? Sollen wir den Einwanderungsstatus der Großeltern den folgenden Generationen überstülpen? Und der Gesellschaft vorgaukeln, es gebe so viele „Fremde“ im Land?

Das wäre eine sozialwissenschaftliche Perspektive und eine politische Frage. Auf der anderen Seite gibt es unsere Interessen: Ihr Interesse als Pressemensch, meine aus der Perspektive der Wissenschaft oder dem Blickwinkel einer Migrantenorganisation bzw. eines muslimischen Verbandes.

Ich kann sogar zwei konträre Positionen in mir haben. Auf der einen Seite fragt der Verstand: Warum sollen meine Kinder noch als Zugewanderte betrachtet werden? Auf der anderen wäre es für einen Vertreter einer Organisation besser, wenn zum Beispiel die Zahl der Bevölkerung mit muslimischer Religionszugehörigkeit groß ist, weil sie dadurch politische Macht entfaltet.

Islamische Zeitung: Im Vorfeld der Wahl wurde von 12 Mio. wahlberechtigten Migranten und 5,5 Mio. Muslimen im Land gesprochen. Wenn wir Sie richtig verstehen, sind das zuallererst Abstraktionen…

Yunus Ulusoy: Es heißt nicht, dass wir bei der Bundestagswahl auch 20 % Migranten als Wähler hatten, die als solche abstimmten. Es hängt von der Definition ab. Und wie sich die Menschen betrachten. Wir wissen nicht, wie diese sich verorten.

Wenn wir die Zahlen nehmen: Laut Statistischem Bundesamt (2023) wiesen 24,9 Mio. von 83,9 Mio. einen Migrationshintergrund auf. Das sind rund 30 %. Hiervon waren 12,4 Mio. deutsche Staatsbürger. Allerdings betrug die Zahl der Wahlberechtigten ab 18 Jahren 8,6 Mio. Unter allen Wahlberechtigten entsprach dies einem Anteil von 14,4%. Wenn man dann in urbane Zentren geht wie hier im Ruhrgebiet, steigt dieser Wert deutlich. Wenn Sie jüngere Bevölkerungsgruppen betrachten, sind das bis zu 50 %.

Die Stadt Duisburg hat zuletzt eine Studie zum Wirtschaftsfaktor Migrantenunternehmen in Auftrag gegeben. Mehr als die Hälfte der Einzelunternehmen werden von einem Migranten als Inhaber geführt (54,5%). In der älteren Gruppe gibt es weniger Menschen mit Migrationshintergrund. Was zum Beispiel Auswirkungen auf Altersversorgung und Pflege etc. hat. Diese Fragen sind erst in den letzten zehn Jahren aufgekommen.

Blicken Sie auf die Jugend, ändert sich das Bild gewaltig. Wir sind mitten im demografischen Wandel. Zwischen 2005 und 2023 sank laut Statistischem Bundesamt die Zahl der Bevölkerung ohne Migrationshintergrund um 7,88 Mio. (das sind minus 12 %). Gleichzeitig wuchs die Bevölkerung mit Migrationshintergrund im Saldo um 10,4 Mio. an. Das führte zu einem Anstieg der Gesamtbevölkerung auf 83,9 Mio. Menschen. Bei Türkischstämmigen liegt das Wachstum nur bei 14 %. Das liegt auch daran, dass einige laut den Definitionen nicht mehr erfasst werden können. Wir haben also zwei demografische Wandlungsprozesse. Einmal diesen: Die autochthone Bevölkerung sinkt, die allochthone steigt.

Bei Muslimen gibt es auch einen Wandlungsprozess. Vor 10-15 Jahren sprachen wir von über 75 % türkischen Muslimen. Zieht man den Balkan hinzu – also kulturell die osmanischen Gebiete in Europa – dann lag man bei über 80 %. Das heißt, Islam in Deutschland war türkisch geprägt. Und diese türkische Prägung führte zu türkisch dominierten, muslimischen Verbänden mit ihren Moscheestrukturen etc.

Jetzt befinden wir uns auch in einem Wandlungsprozess. Die muslimische Community ändert sich. Sie wird stark „arabisiert“. Das heißt, neben der starken türkischen muslimischen Community, kommt eine große arabische hinzu. Mit ihrer Migrationsgeschichte ist sie jung und verfügt über keine Strukturen. Im Gegensatz zu den Türken beziehen sie sich nicht nur auf einen ausgeprägten Nationalstaat, sondern einen weiteren geografischen und kulturellen Raum. Das hat Auswirkungen auf den organisierten Islam bei uns.

Wie wirkt sich demographischer Wandel aus?

Islamische Zeitung: Welche Auswirkungen wären das?

Yunus Ulusoy: Wenn sich die neu zugewanderten Muslime in alte etablierte und türkisch geprägte Moscheen begeben, wird es die Frage der Sprache mit sich bringen. Wenn der deutsche oder der syrische Muslim im Vorstand sitzt, kann das schlecht Türkisch sein. Bisher war es selbstverständlich Türkisch.

In der Vergangenheit war es selbstverständlich, dass Vorstände die Muttersprache sehr gut beherrschen mussten. Deutsch war nicht zwingend erforderlich, weil er in erster Linie Vorstand für die Gemeinde war. Für die Öffentlichkeit gab es jemanden, den man einsetzen konnte. Das gilt teils noch heute, weil meine Generation noch da ist. Sie hat weiterhin ihre Identitätszugehörigkeit zur Türkei gepflegt.

Für die dritten Generation – sollte sie morgen in Vorständen sein – gilt das nicht mehr. Sie wächst in einem anderen Umfeld auf. Ihr Freundeskreis ist häufig multireligiös oder, wenn religiös homogen, multiethnisch. Ich kenne Jungs, die in solchen Kreisen unterwegs sind. Die haben dann Freunde mit diverser Herkunft.

Foto: Bailey-Oscar

Islamische Zeitung: In dem Kontext gibt es ein Phänomen, über das wir selten sprechen. Das sind die interkulturellen Ehen bzw. Familien…

Yunus Ulusoy: Die Schwierigkeit besteht heute darin, sie zu definieren. Als ich hier im ZfTI anfing, hatte ich damals eine kleine Studie mit Zahlen vom Ausländerzentralregister über binationale Ehen gemacht. Dabei ging es um Türken/Türkinnen mit einem/r nicht-türkischen Ehemann oder -frau. Damals waren die Zahlen klein, allerdings bei Männern zehnmal höher als bei Frauen. Heute ist es ganz anders.

Eine Beobachtung: Menschen, die in der Gesellschaft einen guten sozioökonomischen Status erreicht haben, weisen öfter – das ist nur deskriptiv – eine solche Verbindung auf. Die Entwicklung geht dorthin, was ich vor 20 Jahren meinen Landsleuten gesagt habe. Du kannst nicht in Deutschland leben und versuchen, Anatolien in Deutschland für die nächste Generation fortzuschreiben. Das geht nicht.

Wenn man sich die Genese der Türken betrachtet, so haben die sich über ihren Wanderungsprozess von Zentralasien bis nach Kleinasien im Laufe der Jahrhunderte mit anderen vermischt, sodass sie zu einer südländischen Erscheinung geworden sind – die von Anatolien bis Spanien vergleichbar ist. Das sind historische Erfahrungen mit Veränderungen.

Soweit die hiesige Community betroffen ist, steckt sie noch in den Bildern der Vergangenheit. Ich weiß nicht, ob türkische Moscheeverbände Strategien entwickelt haben, wie sie diese Vielfalt aufnehmen sollen. Auf der einen Seite wird von „Umma“ gesprochen. Aber dann stellt sich die Frage nach dem Umgang, wenn diese zu einem kommt. Auch Gewohnheiten von 60 Jahren müssen sich ändern.

Wenn die Sprache in der Moschee nicht mehr die Herkunftssprache ist, sondern die Verkehrssprache als gemeinsames Medium fungiert, verliert die Moschee ein Element. Eine solche Moschee war bisher nicht nur Stätte für religiöse Bedürfnisse, sondern auch für Bewahrung von Sprache, Kultur usw.

Foto: imago | Ina Peek

Zwischen Identitäten und Milieus

Islamische Zeitung: Was Sie zum Schluss sagten, lässt sich u.a. mit dem Begriff Identität umschreiben. In den letzten Jahren wurde häufiger über die Option für Migranten und/oder Muslime gesprochen, sich politisch identitär zu verhalten. Bisher lässt sich nicht erkennen, dass ein identitärer Ansatz Erfolg hätte. Wie sehen Sie das?

Yunus Ulusoy: Nehmen Sie nur die Türkeistämmigen. 19 Abgeordnete mit türkisch lesbaren Namen sind in den Bundestag eingezogen. Das sind 3 % von 630 Abgeordneten. Die wahlberechtigten Türkeistämmigen stellen maximal 1,9 % der Wahlberechtigten. In ihrem Fall könnte man sagen, sie seien gut repräsentiert.

Wenn Sie sich näher anschauen, welche Milieus der Community gut repräsentiert sind, dann sind es diejenigen, die sich von ihrem Herkunftsland isoliert oder abgekapselt haben bzw. teils im Konflikt zu ihm stehen.

Das sind für die Türkei Menschen mit kurdischen oder alevitischen Wurzeln, Säkulare und solche, die in Opposition zu Erdogan stehen. Diese Menschen haben ein anderes Erscheinungsbild und einen anderen Lebenswandel, durch die sie in Parteien kaum Widerstände hervorrufen.

Eine Partei bedient in erster Linie die Mehrheitsbevölkerung. Jemand, der mit Migrationsbezug dorthin geht und sagt „ich passe mich gar nicht an, sondern bleibe sozusagen Vertreter meiner Mikro-Community“, muss immer bedenken, er wird nicht allein gewählt mit den Stimmen dieser Menschen. Es müssen auch Willy oder Sabine für ihn stimmen.

Islamische Zeitung: Im Vorfeld hatten Sie den Begriff „Milieu(s)“ benutzt. Wie entscheidend ist das?

Yunus Ulusoy: Das sind zum Beispiel die religiös-konservativen Milieus. Ich spreche jetzt nicht von sozioökonomischen Milieus, sondern von Werteorientierung oder Lebensstil. Wenn Sie die konservativ-religiösen Milieus betrachten, sind diese sehr unterrepräsentiert.

Kennen Sie eine prominente Politikerin mit Kopftuch?Nein.Kennen Sie einen, der explizit in einer der bekannten Organisationen sozialisiert wurde und dieser verhaftet ist? Nein. Da gibt es Hürden. Einerseits auf Seiten der Parteien, andererseits beim Milieu selbst.

Dass sich Parteien verändern, kann man erwarten. Das läuft aber schwieriger und langsamer ab als womöglich die Veränderung in der Bevölkerung. Politik reagiert häufig im Nachhinein auf die Dynamiken des Lebens. Dass sich heute Parteien bewusst mit der Frage auseinandersetzen, Bevölkerung mit Migrationshintergrund anzusprechen, ist mittlerweile Realität.

Foto: Helga P-A., Adobe

Lokal gibt es erste Veränderungen

Islamische Zeitung: Wir sind mittlerweile in Deutschland doch so weit, dass migrantische Kandidaten wie Edis (Duisburg) oder Kocak (Neukölln) als Linke Direktmandate gewinnen können… Das ist schon ein Novum, oder?

Yunus Ulusoy: Ja, klar. Auch bei Kommunalwahlen gibt es solche Entwicklungen. Hier in NRW gibt es in vielen Stadtparlamenten parteiunabhängige Listen. Das mag auf einen Mikroraum zustimmen, bundesweit bringt es nichts. Die Parteigründung DAVA liefert den letzten Beweis. Die muslimische Community ist im Parteiensystem unterrepräsentiert, wenn wir von Verhaftung und Verortung in ihr sprechen. Es gibt einzelne, lokale Akteure, aber darüber hinaus nichts. Das wird aber nicht so bleiben. Manche Veränderungen entwickeln sich schwieriger, aber es wird dazu kommen.

Islamische Zeitung: Seit Oktober 2023 sprechen viele über eine politische Entfremdung vom parteipolitischen Mainstream. Eine Erhebung des DeZIM hat das untermauert. Glauben Sie, dieser Effekt bleibt oder ist er nur temporär?

Yunus Ulusoy: Ich beobachte das auch. Das ist ein bekanntes Phänomen. Und man muss hinzufügen: Es ist ein generelles. Parteibindungen, wie sie früher über Herkunft, Familie, Konfession, Gewerkschaften etc. tradiert wurden, schwinden. Diese Abnahme gilt für alle Lebensbereiche – von Vereinen bis Parteien.

Nachfolgende Generationen tun sich hier schwerer. Das ist unabhängig von Herkunft. Bei Migranten kommen je nach Herkunft und Milieu zusätzliche Aspekte hinzu, die eine Entfremdung verstärken können.

Das kann zum Beispiel der Umgang der Mehrheitsgesellschaft mit dem eigenen Identitätsmerkmal sein. Aus meiner Erfahrung war das bis in die 1990er hinein das Element des Türkisch-Seins. Die Religion war nicht so prägend. Zuerst wurde ich beim Thema Khomeini damit konfrontiert. Heute ist religiöse Identität unabhängig vom Religiositätsgrad ein Zuweisungselement im öffentlichen Diskurs geworden.

Und wenn dieses Identitätsmerkmal negativ konnotiert wird, dann tue ich mich natürlich schwerer, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, die meine Identität negativ belasten. Das ist die eine Seite.

Dann kommt die weltpolitische Gemengelage hinzu. Jemand mit muslimischen Wurzeln hat eine andere Empathie und Kultur mit den Palästinensern als jemand aus der Mehrheitsgesellschaft.

Passiert ein Attentat in Deutschland wie in Hanau, findet trotzdem Karneval statt. Es gibt eine Empathie-Diskrepanz zwischen Mehrheitsgesellschaft und zugewanderten Menschen. Kommt es umgekehrt zu einem Attentat, wo der Täter muslimisch konnotiert wird, ist eine Welle von Empörung da. Jemand, der hier sozialisiert wurde, sieht diese Widersprüche und erkennt, dass ethisch-moralische Normen durchaus beliebig veränderbar sind.

Ein letzter Aspekt ist ein Generationswandel. Angehörige der nachkommenden Altersklassen haben einen anderen Grad an Resilienz als wir. Wir waren widerstandsfähiger, weil wir uns zu Beginn gar nicht zugehörig fühlten. Auch ich habe Angriffe ertragen und Verletzungen davongetragen. Darunter hat aber mein türkisches Sein nicht gelitten.

Die Angehörigen dieser oder der folgenden Generationen sehen sich als Deutsche, als Hiesige. Wenn ein Merkmal, das zu ihnen gehört, aber im Deutschsein nicht gleichberechtigt behandelt wird, dann haben sie natürlich einen ganz anderen Verletzungsgrad. Wenn ich mich mit jemandem von ihnen zum Beispiel über die Entwicklung in Deutschland unterhalte, merke ich, dass sie meine Gelassenheit nicht teilen.

Denn meine Gelassenheit ist auch Ergebnis meiner Erfahrung und Geschichte. Ich weiß, das Leben ist so dynamisch veränderbar, dass das, was heute als Nonplusultra gilt, morgen wieder komplett verschwinden kann. Ein junger Mensch teilt diese Sicht nicht.

Sie sagen: Du hast die meiste Zeit deines Lebens in Deutschland schon so gut verbracht. Und wenn es dir nicht gefällt, gehst du in die Türkei als Rentner. Was kann dir schon passieren? Aber ich habe noch 40 Jahre berufliche Zukunft in Deutschland vor mir.

Islamische Zeitung: Lieber Yunus Ulusoy, wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.